Mitwirkende

Autor: Günther Wessel

Sprecherin und Sprecher: Bettina Kurth und Max Urlacher

Regie: Clarisse Cossais

Technik: Andreas Stoffels

Redaktion: Martin Mair

Die Natur als Netzwerk denken

34:01 Minuten

Feuer, Wasser, Erde, Luft: Jahrhundertelang prägte die Vier-Elemente-Lehre die Naturauffassung. Bis die moderne Wissenschaft die Welt in immer kleinere Teilchen zerlegte. Erst die moderne Ökologiebewegung versucht wieder, die Erde als Ganzes zu begreifen.

"Im Menschen sind Feuer, Luft, Wasser und Erde, und aus ihnen besteht er.

Vom Feuer hat er die Wärme, von der Luft den Atem,

vom Wasser das Blut und von der Erde den Körper.

Dem Feuer verdankt er das Sehen, der Luft das Hören,

dem Wasser die Bewegung und der Erde seinen Gang."

Vom Feuer hat er die Wärme, von der Luft den Atem,

vom Wasser das Blut und von der Erde den Körper.

Dem Feuer verdankt er das Sehen, der Luft das Hören,

dem Wasser die Bewegung und der Erde seinen Gang."

Hildegard von Bingen vor etwa 900 Jahren.*) Nur vier Elemente reichen der Benediktinerin, um den Menschen, die Schöpfung und das Wesen der Welt zu erklären. Im Zeitalter der modernen Naturwissenschaften scheint ihre Auffassung überholt. Doch die uralte Menschheitsfrage ist geblieben:

Was ist die Welt? Gibt es etwas Unveränderliches? Etwas Ewiges? Ein Prinzip, das alles formt, das durch alles, was ist, verfolgbar ist?

Mit vier Elementen die Welt erklären

Feuer, Wasser, Erde, Luft. Darauf baut Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert*) ihre Lehre eines allumfassenden Wissens von Mensch und Natur auf. Doch die Idee reicht sehr viel weiter zurück. Im antiken Griechenland findet sie ihren Ursprung – in einer Theorie, die in der frühen vorsokratischen Philosophie entstanden ist.

"Bei den sogenannten Atomisten, aber besonders durch Empedokles, der in einer unklaren kognitiven Lage, ob wir eigentlich fünf oder sieben Elemente haben – das ist ja eine Willkürentscheidung –, sich für vier entschieden hat: Feuer, Wasser, Erde, Luft", erklärt Hartmut Böhme, emeritierter Professor für Kulturtheorie. Er lehrte an der Berliner Humboldt-Universität und hat gemeinsam mit seinem Bruder Gernot – ehemals Professor für Philosophie in Darmstadt – eine Kulturgeschichte der Elemente verfasst.

"Diese vier Elemente sind dann von Aristoteles und Platon übernommen und so in die europäische Philosophie eingespeist worden. Sie haben bis 1800 Bestand gehabt, das ist unsere Naturauffassung gewesen. Nämlich um den Menschen zu verstehen in Hinblick auf seine vier Temperamente, die vier Säfte, aber auch im Hinblick auf die Ordnung der Zeit, die vier Jahreszeiten, die stehen eben auch immer unter der Herrschaft von bestimmten Elementen. Insofern kann man sagen, dass diese vier Elemente immer mehr hineingewuchert sind, dass eigentlich nichts davon unberührt geblieben ist und sie das zentrale große Ordnungsschema des abendländischen Denkens geworden sind."

Die alten Griechen hatten den Mut, die Welt verstehen zu wollen

Die griechische Philosophie beschäftigte sich schon im sechsten und fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung mit der Frage, was der Urgrund des Lebens ist. Sie hatte den Mut, die Welt verstehen zu wollen. Mit dem Verstand herauszufinden, was sie ist und Urprinzipien zu suchen, die bei aller Veränderung immer gültig bleiben.

So glaubte Thales von Milet, dass Wasser das Urprinzip allen Seins ist. Für Anaximander war es hingegen das Apeiron, ein stofflich nicht näher bestimmbares "Unbegrenztes", und Anaximenes ging davon aus, dass Luft der Urstoff sei. Heraklit nahm das Feuer als Urprinzip an.

Empedokles sprach schließlich von Feuer, Wasser, Erde, Luft. Diese vier Stoffe hielt er für ewig existent und in sich unveränderlich. Unterschiedlich gemischt können sie die gesamte lebende Welt abbilden. Empedokles glaubte, dass Feuer, Wasser, Erde, Luft "gewissermaßen die Kompartimente, die großen Regionen der Natur und ihre Einheit zugleich, aber auch ihre dynamischen Zusammenhänge, ihre Transformationskräfte und so weiter zusammenfassen", sagt Hartmut Böhme.

Die späteren griechischen Philosophen entwickelten die Lehre weiter. Platon sah die Elemente als notwendig für die wahrnehmbare Natur an, Aristoteles ordnete ihnen Eigenschaften und sinnliche Qualitäten zu: Feuer ist trocken und warm, Erde trocken und kalt, Luft feucht und warm und Wasser schließlich feucht und kalt. Die Elemente können sich zu Substanzen verbinden. So entwickelte die Vier-Elementen-Lehre ihre Dynamik.

"Vier erzeugende Stoffe enthält das ewige Weltall.

Zwei von ihnen sind schwer, und es drängt sie beständig nach unten, weil ihr Gewicht sie belastet: die beiden sind Erde und Wasser.

Ebenso viele entbehren der Schwere; sie streben, weil nichts sie presst, in die Höhe: die Luft und das Feuer, das reiner als Luft ist.

Aber obwohl sie räumlich getrennt sind, wird dennoch aus ihnen alles, und alles zerfällt in sie."

(Aus den "Metamorphosen" des Ovid)

Zwei von ihnen sind schwer, und es drängt sie beständig nach unten, weil ihr Gewicht sie belastet: die beiden sind Erde und Wasser.

Ebenso viele entbehren der Schwere; sie streben, weil nichts sie presst, in die Höhe: die Luft und das Feuer, das reiner als Luft ist.

Aber obwohl sie räumlich getrennt sind, wird dennoch aus ihnen alles, und alles zerfällt in sie."

(Aus den "Metamorphosen" des Ovid)

Die Lehre von den vier Elementen prägte die Wissenschaftsgeschichte zwei Jahrtausende. Sie fand ihren Platz in der Alchemie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit.

Der Schweizer Arzt und Naturphilosoph Paracelsus stellt ihnen die vier Elementargeister zur Seite: der Erde die Gnomen, der Luft die Sylphen, für das Feuer die Salamander und für das Wasser die Nymphen.

Erst mit der Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft wurde sie als wissenschaftliche Theorie entwertet.

"Das liegt natürlich an der Entwicklung vor allen Dingen der wissenschaftlichen Chemie, die unter Elementen etwas ganz anderes verstanden hat", so Hartmut Böhme. "Wir sind ja unterdessen bei weit über 100 Elementen angekommen. Und das beginnt gewissermaßen mit der experimentellen Chemie um 1800. Lavoisier ist dort der zentrale Stichwortgeber."

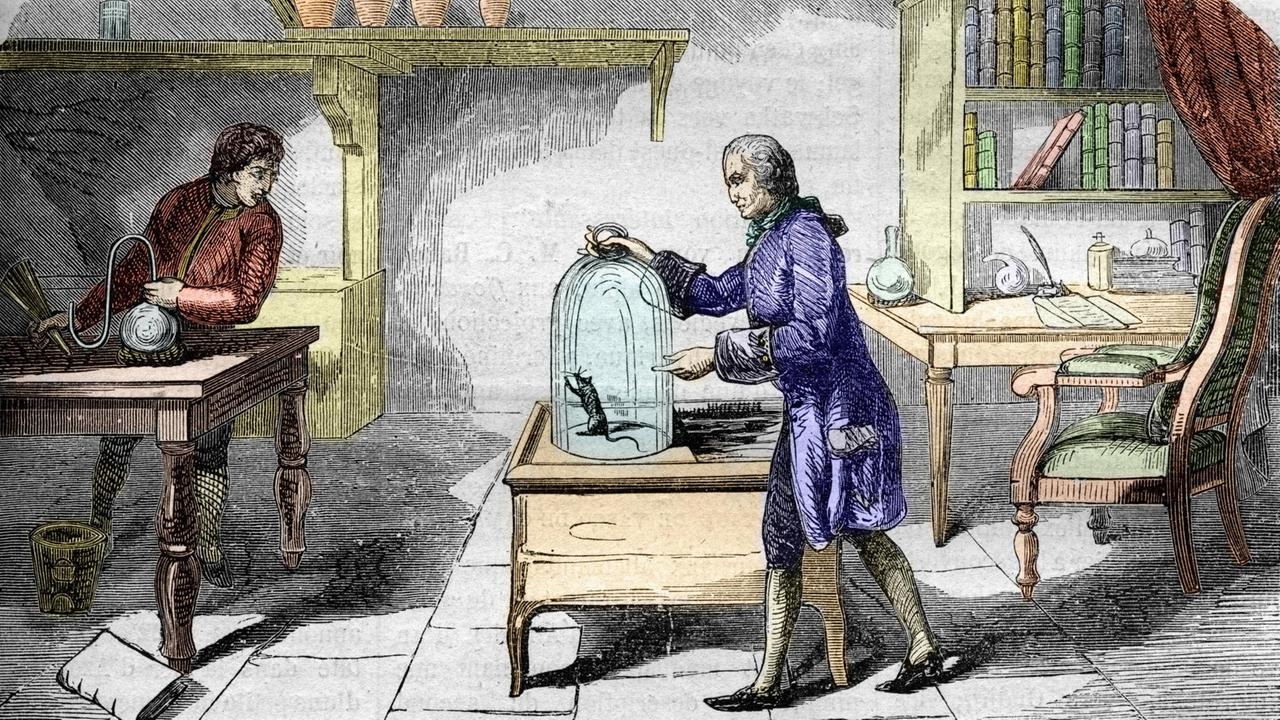

Der Einfluss des Sauerstoffs auf das Leben: Der Chemiker Antoine Laurent Lavoisier bei einem Experiment. © picture alliance / Isadora/ Leemage

Die Chemie wandelte sich. Der französische Naturwissenschaftler Antoine Laurent de Lavoisier stellte 1789 erstmals eine Liste von 33 "einfachen Stoffen" auf. Nach heutiger Definition sind 21 davon Elemente, also Stoffe, die sich mit chemischen Mitteln nicht weiter trennen lassen. Lavoisier bereitete diesem Verständnis den Weg, war selbst aber unsicher, was genau diese Elemente eigentlich sind. Er schrieb:

"Wenn wir mit dem Namen Elemente die einfachen und unteilbaren Moleküle meinen, die die Körper bilden, kennen wir sie wahrscheinlich nicht. Wenn wir dagegen mit dem Namen Element die Idee des letzten Punktes verbinden, bis zu dem wir Stoffe analysieren können, so sind alle Substanzen, die wir nicht weiter, mit welchen Mitteln auch immer, zerlegen können, die Elemente. Wir können zwar nicht garantieren, dass diese Körper, die wir als einfach betrachten, nicht selbst aus zwei oder einer viel größeren Anzahl von Prinzipien zusammengesetzt sind, aber da sie bisher nicht getrennt wurden oder für die wir bisher kein Mittel haben, sie zu trennen, müssen wir sie aus unserer Sicht wie einfache Körper behandeln und erst als zusammengesetzt, wenn Erfahrung und Beobachtung uns einen Beweis liefern."

Und wo bleiben da Feuer, Wasser, Erde und Luft, die vier Elemente des Empedokles?

Dass die Luft kein Element sein konnte, hatte bereits Mitte des 17. Jahrhunderts der flämische Wissenschaftler Johan Baptista van Helmont bewiesen: Er zeigte, dass es unterschiedliche Luftarten, sprich Gase gibt. Dasselbe gilt für die Erde: Lavoisier verzeichnete zwar fünf verschiedene Erden als Elemente, nämlich Kalk, Magnesia, Baryt, Tonerde und Flint, aber nicht mehr Erde als Allgemeinbegriff. Der Nachweis, dass Wasser kein Element ist, gelang ebenfalls Lavoisier. Feuer schließlich verlor seinen Element-Statuts durch den Beweis, dass es keine Substanz ist.

"Man hatte schon Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere Dutzend Elemente identifiziert und das hat gewissermaßen Feuer, Wasser, Erde Luft abgelöst und wir reden heute nur in diesem chemischen Sinne von Elementen", sagt Hartmut Böhme.

Die analytische Chemie beendete so die Vier-Elementen-Lehre. In einer Wissenschaft, die auf genaue Beobachtung der Natur Wert legt, auf exakte Mathematik, auf immer detaillierteres Wissen – in so einer Wissenschaft war für das vage Welterklärungsmodell kein Platz mehr.

Alexander von Humboldt: In der Mannigfaltigkeit die Einheit erkennen

1808 stellte schließlich John Dalton seine Atomhypothese vor, nach der sich alle Stoffe aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen zusammensetzen. Dalton nannte sie Atome. Heute ist klar: Auch dieses Verständnis ist nicht ganz exakt.

Die Theorie der vier Elemente war überholt. Die Wissenschaft konzentrierte sich auf kleinere Einheiten, auf detaillierteres Wissen. Die Forschungsdisziplinen spalteten sich immer mehr auf. Und nur wenige Forscher, wie etwa Alexander von Humboldt, bemühten sich Mitte des 19. Jahrhunderts noch, einen gesamten Kosmos der Natur zu beschreiben:

"Die Natur ist für die denkende Betrachtung ein lebendiges Ganze. Das wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens ist daher dieses: in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen, von dem Individuellen alles zu umfassen, was die Entdeckungen der letzteren Zeitalter uns darbieten, den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt."

Zudem sprach noch etwas gegen die Elemente: Ihr Zerstörungspotenzial. Sind sie nicht eher verheerend? Bringen sie nicht Unheil über den Menschen?

All unser Schaffen ist ein ew'ges Ringen,

Und nicht das Kleinste können wir gestalten,

Wenn wir zuvor der feindlichen Gewalten,

Die drohend uns umgeben, nicht bezwingen.

Das Wasser droht uns heulend zu verschlingen;

Der Felsen trotzt, durch eigne Kraft gehalten,

Die Flamme zuckt hervor aus dunklen Spalten,

Und sausend schlägt der Sturm die Riesenschwingen.

Und wurden wir der Elemente Meister,

Dann tritt der Mensch dem Menschen stolz entgegen,

Und in dem Kampfe messen sich die Geister.

Und haben wir auch hier den Sieg errungen,

Lohnt uns doch dann erst des Gelingens Segen,

Wenn wir im schwersten Kampf uns selbst bezwungen.

Und nicht das Kleinste können wir gestalten,

Wenn wir zuvor der feindlichen Gewalten,

Die drohend uns umgeben, nicht bezwingen.

Das Wasser droht uns heulend zu verschlingen;

Der Felsen trotzt, durch eigne Kraft gehalten,

Die Flamme zuckt hervor aus dunklen Spalten,

Und sausend schlägt der Sturm die Riesenschwingen.

Und wurden wir der Elemente Meister,

Dann tritt der Mensch dem Menschen stolz entgegen,

Und in dem Kampfe messen sich die Geister.

Und haben wir auch hier den Sieg errungen,

Lohnt uns doch dann erst des Gelingens Segen,

Wenn wir im schwersten Kampf uns selbst bezwungen.

Für den deutschen Humanisten und Pädagogen Johannes Sturm, der dieses Sonett im 16. Jahrhundert dichtete, ist die Macht der Elemente, die Macht der Natur bedrohlich. Sie muss gezähmt werden. Der Mensch erscheint den Elementen gegenüber klein und zerbrechlich. Die fruchtbare Erde bricht plötzlich auf, Feuer fällt vom Himmel. Aus murmelnden idyllischen Bächen werden reißende Ströme, Fluten verheeren Küstenlandschaften. Und die Luft, die sanft streicheln kann, türmt Wolken auf und wütet in Stürmen, die alles hinwegfegen und denjenigen ins Verderben schickt, der sich aufs Wasser wagt.

Die Elemente sind nicht berechenbar. Schon Empedokles sprach davon, dass sie die bestehende Ordnung angreifen können. Johann Wolfgang von Goethe schreibt 1825.

"Es ist offenbar, dass das, was wir Elemente nennen, seinen eigenen wilden wütenden Gang zu nehmen immerhin den Trieb hat. Insofern sich nun der Mensch den Besitz der Erde ergriffen und ihn zu erhalten Pflicht hat, muss er sich zum Widerstand bereiten und wachsam erhalten."

Und bei Friedrich Schiller heißt es schließlich in der "Glocke":

"Denn die Elemente hassen das Gebild von Menschenhand."

So muss man ihnen Widerstand entgegensetzen oder sie zumindest beschwichtigen.

Beides passiert beispielhaft in Theodor Storms Novelle "Der Schimmelreiter". Hier ist Wasser das alles zerstörende Element: Der Deichgraf Hauke Haien versucht in Nordfriesland, eine neue Technik des Deichbaus durchzusetzen. Statt eines Stackdeiches – im Wesentlichen ein Erdwall mit Holzbohlen auf der Wasserseite – will er einen Bermedeich bauen lassen.

Denn Stackdeiche sind zu teuer, weil das Holz regelmäßig wegen der Fäulnis erneuert werden muss. Außerdem weichen sie schnell auf, da das anprallende Wasser nach oben geschleudert wird und auf den Deich niederprasselt.

Beim Bermedeich wird hingegen dem Wasser eine Böschung mit flacher Neigung entgegengesetzt. Man braucht zwar mehr Land dafür, aber diese Böschung nimmt der anlaufenden Welle ihre zerstörerische Kraft.

Beim Bermedeich wird hingegen dem Wasser eine Böschung mit flacher Neigung entgegengesetzt. Man braucht zwar mehr Land dafür, aber diese Böschung nimmt der anlaufenden Welle ihre zerstörerische Kraft.

Kühles Kalkül gegen magisches Denken im "Schimmelreiter"

Hauke Haien wird in der Novelle als kühl kalkulierender Mann beschrieben. Er beobachtet lange Jahre das Meer und lernt von niederländischen Deichbauern. Deshalb entscheidet er sich dafür, der Gewalt der Elemente nicht mit Gewalt entgegenzutreten, sondern dem Wasser sanft die Energie zu entziehen. Nicht menschliche Kraft, sondern Erfindergeist soll die Natur besiegen.

Die Dorfbauern setzen zugleich auf anderes: auf Magie. Darauf, den Zorn der Elemente im Vorfeld zu beschwichtigen. Einer der Deicharbeiter wirft einen lebenden Hund in die Grube, die dann mit Erde aufgefüllt werden soll. Hauke Haien ist empört, doch der Arbeiter ist sich sicher:

"Soll Euer Deich sich halten, muss etwas Lebiges hinein!"

"Was Lebiges? Aus welchem Katechismus hast du das gelernt?" –

"Aus keinem, Herr", entgegnete der Kerl, und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen, "das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit Euch im Christentum wohl messen durften! Ein Kind ist besser noch; wenn das nicht da ist, tut‘s wohl auch ein Hund."

"Was Lebiges? Aus welchem Katechismus hast du das gelernt?" –

"Aus keinem, Herr", entgegnete der Kerl, und aus seiner Kehle stieß ein freches Lachen, "das haben unsere Großväter schon gewusst, die sich mit Euch im Christentum wohl messen durften! Ein Kind ist besser noch; wenn das nicht da ist, tut‘s wohl auch ein Hund."

Am Ende bricht der Deich genau dort, wo alter und neuer Damm, altes und neues Denken aufeinandertreffen. So bleiben die Elemente bedrohlich, sie lassen sich weder beschwichtigen noch mit Wissenschaft besiegen.

Ab dem 19. Jahrhundert galt Erde als Dreck und Nutzmasse

Was hier für das Wasser gilt, galt auch für Feuer, Luft und – Erde.

"Alle Ursprünge der Dinge erwachsen aus der Erde, wie umgekehrt alle Toten zu Erde zerfallen", heißt es auf einem Schriftzug des flämischen Kupferstechers Antonius Wierinx aus dem 16. Jahrhundert. Er zeigt Demeter, die griechische Göttin der Fruchtbarkeit der Erde, und Tellus, die römische Gottheit der mütterlichen Erde, gemeinsam auf einem Wagen. Gezogen von zwei Ochsen und von einem Engel gelenkt ist auf dem Kupferstich im Hintergrund ein Sarkophag zu sehen – eine Erinnerung an die Sterblichkeit des Menschen.

Aus der Erde erwachsen. Dem lebensspendenden Element.

Doch ab dem 19. Jahrhundert zerstörte die aufkommende Agrarwissenschaft das Bild des flämischen Künstlers. Die Erde wurde nicht mehr als lebensspendend verstanden, sondern mehr und mehr nur noch als Dreck oder Nutzmasse.

Justus von Liebig begründete mit seiner Forschung die moderne Agrochemie. Er analysierte die chemischen Prozesse beim Pflanzenwachstum und bezeichnete Böden als Nährstoff- und Flüssigkeitsträger. Nutzmasse halt. Was man den Böden an Nährstoffen entzieht, muss man ihnen wieder zuführen. Das war einfach: Guano, Mist und Exkremente, später Kunstdünger sorgten dafür. Doch so verlor man das Ganze aus dem Blick, eben die Erde, sah sie nur noch als Nutzfläche, als etwas zu Beherrschendes. Ein fataler Fehler. Jahrtausende altes Wissen geriet aus dem Blickfeld. Der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme sagt:

"Wir sind alle, wie die Lateiner sagen, terri genus, also aus der Erde Geborene. Wir sind Kinder der Erde. Das macht noch mal so etwas deutlich, dass auch die Menschen sich selber verstanden haben als gewissermaßen an der Nabelschnur der Mutter Natur hängend."

Überdüngung, Versalzung, Monokulturen - die gnadenlose Ausbeutung der Erde hat ihre Spuren in den Böden hinterlassen.© imago images / Countrypixel

Der Triumph der Düngung und späteren Überdüngung, der Versalzung, der grenzenlosen Flurbereinigung wurde eingeleitet. Bis zu den gigantischen Monokulturen heute, den plastiküberzogenen Landstrichen und den beheizten Feldern, auf denen der Spargel dann drei Wochen früher als normal sprießt. Oder dass Boden heute mehr und mehr von Banken und anderen Geldanlegern als Spekulationsobjekt gesehen wird.

Der Mensch emanzipierte sich vermeintlich von der Natur, indem er sie vermeintlich mehr und mehr durchschaute. Und die Technik half dabei: Jede technische Erfindung erschien als Fortschritt, jeder technische Fortschritt mehrte angeblich den Wohlstand. Und kein technischer Fortschritt schien die Erde als System zu gefährden. Was machbar war, wurde getan, nicht nur, weil man es konnte, sondern fast schon, weil man es tun musste. Einige Schäden wurden großzügig einkalkuliert.

"Man hat immer geglaubt, dass das, was wir die Erde entnehmen, ihr nicht strukturell schadet", sagt Hartmut Böhme. "Sondern man muss nur eine Allianz mit ihr schließen, muss eine Art Frömmigkeitshaltung entwickeln und Dankbarkeitsriten, dann wird die Erde das schon genehmigen in ihrer spendablen Kraft. Das ist das, was wir heute in der Ökologie die Annahme einer unbegrenzten Resilienz der Erde nennen. Da haben wir gemerkt, dass das nicht stimmt. Die Erde ist erschöpfbar, ihre Vorräte, auch ihre Regenerationskraft ist begrenzt, damit ist sie auch die Grenze dessen, was wir mit ihr technisch machen können."

Ist das Gesamtbild der Natur verloren gegangen?

Vielleicht ist die heutige ökologische Krise auch darin begründet? Ist mit wachsender wissenschaftlicher Erkenntnis das Gesamtbild der Natur mit all ihren Abhängigkeiten verloren gegangen?

"Wir müssen gewissermaßen lernen, dass wir in gewisser Hinsicht in der Natur agieren wie Eroberer eines Territoriums, das wir uns aneignen wollen, und dabei zerstören wir es", so Böhme. "Das ist eine unbeabsichtigte Nebenfolge, die uns unterdessen über den Kopf wächst, nicht ein bisschen, sondern dramatisch."

Und was für ein Territorium!

"Wenn Sie zwei Handvoll Boden halten, dann leben darin sieben Milliarden Organismen, ungefähr so viel, wie wir Menschen auf der Erde sind."

François Buscot will nichts zerstören. Er leitet das Institut für Bodenökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und versteht Böden als dynamische Lebensbereiche. Buscot beschreibt, wie Böden entstehen:

"Durch eine Wechselwirkung von vielen Faktoren. Was gibt es für ein Grundgestein, wie ist das Klima, wie ist die Vegetation, die auf diesem Boden sich entwickelt, wieviel Zeit hat der Boden, sich zu entwickeln? Diese ganzen Faktoren sorgen dafür, dass etwas entsteht, was sehr inhomogen, sehr heterogen und auch sehr wechselreich ist, sodass wir dazu tendieren, nicht zu sagen, dass es einen Boden gibt, sondern es gibt Böden."

In zwei Handvoll Erde leben sieben Milliarden Organismen

"Wenn Sie mit Landwirten, Landwirtinnen sprechen, dann werden die Ihnen sagen, Böden sind Produktionsgrundlage, sind die Grundlage unseres Wirtschaftens, wo wir Pflanzen anbauen", sagt Michael Berger, Referent für nachhaltige Landwirtschaft bei der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF.

"Landwirte unterscheiden zwischen guten Böden, schlechten Böden, das heißt Böden, die gute Erträge liefern, Böden, die eher schwierig zu bewirtschaften sind, schwache Erträge liefern, also eher so ein nutzenbezogener Ansatz. Wenn Sie Wissenschaftler fragen, die werden Ihnen ganz viele unterschiedliche Arten von Böden erklären, werden unterscheiden nach Entstehungsart, nach Zusammensetzung der Horizonte, und wenn die Umweltschützer fragen, werden die sagen, es gibt Böden mit einer hohen Artenvielfalt, mit einer geringen Artenvielfalt. Zum Beispiel magere Standorte, die landwirtschaftlich nicht besonders attraktiv sind, aber wo bestimmte Pflanzenarten vorkommen, die zum Beispiel sehr selten sind, weil sie diese Ansprüche brauchen. "

Berger kniet auf einem kleinen Acker im Dahlem Centre of Plant Sciences, das zur Agrarwissenschaftlichen Abteilung der Berliner Humboldt-Universität gehört. Mit einer kleinen Schaufel hebt er etwas Erdreich hoch. Wenn Sie zwei Handvoll Boden halten, leben darin sieben Milliarden Organismen, hatte François Buscot gesagt.

"Man sieht hier schon, in diesem Boden, der ist sehr, sehr krümelig, zersetzt sich leicht, und man sieht oben drauf schon so eine Sandauflage. Und das ist sehr typisch für diese Gegend hier, man spricht von sehr sandigen Böden, die wahnsinnig leicht krümelig sind hier, die kann man ganz leicht auseinander drücken. Diese körnige Fraktion hier, diesen Sand, sieht man ganz deutlich. Und zwischendrin ist jetzt hier so etwas Schwarzes beispielsweise, und das ist so ein organischer Anteil, sagt man. Das ist abgestorbene Pflanzenmasse, die dann über verschiedene Prozesse im Boden, über Mikro- und Makrofauna und Flora zersetzt wird und dann letzten Endes irgendwann auch mal zu Humus wird. Und Humus ist ein wichtiger Anteil im Boden, der für das Pflanzenwachstum sehr wichtig ist, der Nährstoffe speichert und die abgibt."

"Der Boden hat ein Gedächtnis"

Er selber komme aus Niederbayern, da seien ganz andere Böden vorherrschend. Weniger sandig, dafür mit einem höheren Lößanteil. Sie seien deshalb fruchtbarer.

"In der Landwirtschaft bepunktet man Böden. Da spricht man von Bodenpunkten, die beziehen sich auf einen Referenzboden in der Magdeburger Börde, der wird mit 100 Punkten berechnet. Und daran orientiert sich dann die Bodenbepunktung. Also sehr ertragreiche Böden sind dann so etwas zwischen 70, 80, 90 und so sandige Böden hier, die gehen dann runter bis 50, manchmal auch nur zehn oder zwanzig Bodenpunkten."

Boden habe, so Berger, ein regelrechtes Gedächtnis. Er nennt ein Beispiel: Fährt man mit einer schweren Maschine wie einem 60 Tonnen schweren Rübenvollernter auf einen Acker, verdichtet das den Boden. Und zwar so sehr, dass es nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dort fehlt dann vielen Bodenlebewesen die Luft zum Atmen. Überleben können nur Bakterienstämme, die ohne Sauerstoff auskommen. Die aber produzieren das klimaschädliche Lachgas, das aus dem Boden entweicht.

"Andererseits sieht man aber auch, wenn man Leguminosen anbaut, Klee, Luzerne, dass sich der Boden auch das wiederum merkt. Also bei uns zu Hause, früher, als die Landwirtschaft noch nicht so spezialisiert war und Betriebe Ackerbau und Viehzucht, also beides hatten, wurde auf Ackerland eben auch viel Futtermittel angebaut. Und man kann heute noch sehen, wo früher Grasland war. Weil der Boden dort immer noch eine stärkere Wasserhaltekapazität hat als die Böden, die schon immer Ackerland waren und intensiv bewirtschaftet wurden."

In vielen Schöpfungsmythen spielt der Boden eine wichtige Rolle

In der deutschen Sprache gibt es eine Besonderheit. Die obere fruchtbare Ackerkrume wird als Mutterboden oder Muttererde bezeichnet. Spricht man jedoch von Mutter Erde, so meint das eher eine spirituelle Wahrnehmung der den Menschen umgebenden Natur.

Mutter Erde, Mutter Natur – ein altes mythologisches Verständnis, das von Dankbarkeit und Verehrung geprägt ist.

"Der Begriff Mutterboden ist historisch geprägt, und da kann man weit zurückgehen", sagt François Buscot. "Wenn Sie sich verschiedene Schöpfungsmythen anschauen und vor allem die Schöpfung des Menschen, da hat der Boden immer seine Finger im Spiel. Es gibt viele Religionen, die sagen, dass der Gott ein Stück Boden oder Ton genommen hat und daraus einen Menschen geformt hat. Aber in dem Moment, wo man anfängt, Böden wissenschaftlich zu untersuchen, verblasst natürlich dieser mythologische Aspekt. Ehrlich gesagt, wenn ich eine Prüfung abnehme und mir ein Student den Begriff Mutterboden nennt, dann ist er durchgefallen."

Und dennoch kann Bodenforscher François Buscot dem Begriff etwas abgewinnen. Denn er deutet darauf hin, dass ungefähr ein Viertel aller Arten auf der Erde im Boden lebt. Arten, die man bislang nicht oder nur kaum kennt.

"Im Grunde genommen müsste man rein theoretisch und faktisch heutzutage den Begriff Mutterboden insofern rehabilitieren, weil wir neue Funktionen der Böden wahrgenommen haben. Inzwischen wissen wir, dass unsere Böden sehr stark interagieren, zum Beispiel mit der Atmosphäre. Ein Großteil des Kohlenstoffs auf unserem Planeten ist in Böden gespeichert und je nachdem wie die Böden benutzt werden, entsteht wieder ein Ausstoß von Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid oder Methan."

Nach Ansicht der Meeresbiologin Antje Boetius erfordert Klimaschutz eine Überwindung der engen Grenzen einzelner Disziplinen. © imago images / Steve Bauerschmidt

Böden sind also relevant für das Klima und dessen Schutz. Sie können Hitze und Kälte abpuffern, Wasser binden und filtern, sodass neues Trinkwasser entsteht. Die Erde als reinigendes Element für das Element Wasser. Das wiederrum bindet in Mooren Gase wie Kohlendioxid. Erde, Wasser, Luft – sie interagieren miteinander, bilden Dependenzen aus. Zusammenhänge.

"Boden ist eines von drei Umweltmedien. Die andern zwei wären Wasser und Luft, und von diesen drei Umweltmedien ist Boden wahrscheinlich das Medium, was am kompliziertesten ist."

Drei Umweltmedien: Wasser, Luft, Erde. Fehlt nur noch das Feuer. Dann wäre man wieder bei den vier Elementen – nur, dass sie diesmal Umweltmedien heißen. Der Kulturtheoretiker Hartmut Böhme sieht einen direkten Zusammenhang:

"Man kann sagen, es gibt doch eine Art Wiederkehr, insofern Feuer, Wasser, Erde, Luft gewissermaßen die großen Kompartimente der Natur darstellen, in denen wir vor allen Dingen ökologische Einheiten erkennen. Und man kann auch sagen, dass in vieler Hinsicht die frühe Ökologiewissenschaft des 20. Jahrhunderts eigentlich auch eine Art Rehabilitation der vier Elemente darstellt, wie sie von den alten Griechen entwickelt worden sind, bei denen ja die Elemente ja immer mit Klima und Wetter zusammenhängen, und das machte sie dann für die moderne ökologische Diskussion so interessant. "

Denn die versucht heute das gesamte System der Erde zu verstehen. Dabei können die vier Elemente nützlich sein: Nicht als wiederbelebte wissenschaftliche Theorie, sondern als Möglichkeit, ein Gesamtbild zu zeichnen. Die Natur zu erleben, zu erkennen und das Verhältnis des Menschen in ihr zu bestimmen.

"Erdsystemwissenschaftler" statt Spezialisten

Verbindungslinien. Vielen Wissenschaftlern geht es nicht nur darum, die Grenzen der eigenen Disziplin vorwärts zu treiben, sondern diese Verbindungslinien zu finden.

"Das ist eben so, dass wir aus einer Zeit kommen, wo es in der Naturwissenschaft stark darum ging, an den Grenzen des Wissens disziplinär voranzukommen", sagt Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Dort werden große Menschheitsfragen überwiegend interdisziplinär erforscht: Klimawandel, Umweltfragen, Fragen des Umgangs mit der Natur. Und es geht um extreme Lebensräume der Erde, wie die Polarregionen.

"Heute haben wir sehr viele Fragen, wo es darauf ankommt, Systemverständnis zu haben. Und deswegen sagen wir jetzt nicht mehr so einfach, wir sind Chemiker oder Ozeanographen oder Geographen oder Geowissenschaftler oder Biologen, sondern viele von uns empfinden sich als Erdsystem-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler."

Das Erdsystem erforschen meint, die Erde als Ganzes zu begreifen, nicht nur im Detail. Als ein zusammenhängendes Ökosystem. Einen Planeten, auf dem sich verschiedenen Faktoren wie Atmosphäre, Boden, Wasser und Eis gegenseitig bedingen:

"Zum Beispiel ist die Frage der Kontinentaldrift, also des Bewegens der Kontinente, der Bildung von Ozeandecken, der Bildung von Gebirgen ein ganz wesentliches Element des Wetters und des Klimas auf der Erde und der Verteilung von Natur. Diese Frage warum leben Pflanzen und Tiere an bestimmten Orten, wie sind sie verbreitet, wo sind sie noch zu finden, hängt fundamental mit Wetter, mit der Morphologie der Erdoberfläche zusammen."

Ein hyperkomplexes System von Wechselwirkungen

"Das heißt: Alles hängt mit allem zusammen", ergänzt Hartmut Böhme. "Es ist ein hochkomplexes, hyperkomplexes noch lange nicht durchschautes System wechselseitiger Wirkungen, Rückkopplungen und Steigerungen oder auch Zerstörungen."

Ein System, das labil ist, das Schwankungen unterliegt und von dem die Wissenschaft bis heute nicht weiß, wie es in bestimmten Momenten reagiert. Das einerseits einfach physikalisch berechenbar ist – wie Antje Boetius sagt:

"Wenn zum Beispiel die Erde ihre weiße Oberfläche verliert und dunkler wird, nimmt sie mehr Sonnenlicht auf. Das ist ein einfaches physikalisches Gesetz. Wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, wird es wärmer. Ein einfaches physikalisches Gesetz. So haben wir eine ganze Reihe von Gesetzmäßigkeiten, die wir nutzen können, dass es uns als Menschen gelingt, besser zu verstehen, was tun wir eigentlich und wo bringt es uns hin. Aber auch: Wo kommen wir her?"

Ein System, das anderseits aber auch aus Chaos und nichtlinearen Dynamiken besteht. Also aus Dynamiken, die nicht vorhersehbar sind und bei denen man nicht weiß, wie sich eine winzige Änderung langfristig auf das gesamte System auswirkt.

"Gerade die Chaosforschung hat uns ja gelehrt, dass es durchaus ein Fundament gibt, dass man sagen kann, der Flügelschlag eines Schmetterlings löst einen Hurrikan aus."

Sich als Teil der Natur verstehen

So gilt es heute stärker als je zuvor, das sich Vernetzende der Natur zu berücksichtigen. Genau zu schauen, was unbeabsichtigte Nebenfolgen unseres Handelns sein könnten. Mitzudenken, was passieren kann, wenn wir beispielsweise fruchtbare Böden versiegeln und zu Parkplätzen umbauen, Logistikzentren oder Einfamilienhaussiedlungen darauf errichten. Oder die Ackerflure so stark bereinigen, dass die fruchtbare Krume bei Sturm einfach davonfliegt.

Es gilt, eine Form der dauernden Rückbesinnung zu finden, auch durch eine andere Form von Wissenschaft. Auch durch mehr Wissenschaft, zumindest durch eine komplexere. Eine, die das, was sie an Erkenntnis produziert, immer zugleich rückkoppelt an unsere Existenz. Die nicht mehr die Welt und die Natur bloß als Ressource betrachtet.

"Wir können nicht beliebig unter dem Aspekt von Rendite und technologischen Fortschrittsgewinn alles installieren, dessen wir fähig sind, sondern wir müssen die unbeabsichtigten Nebenfolgen berücksichtigen, und zwar auch die der vorangegangenen Generationen, die das nicht gemacht haben", so Hartmut Böhme. "Das geht ja auch nach vorne hin, im Hinblick auf unsere Enkelgeneration, dass die ja die Suppe auslöffeln müssen, die wir Ihnen einbrocken."

Die Ökologiebewegung dachte erstmals wieder an diese Zusammenhänge. Sie sah den Menschen nicht außerhalb der Natur. Sondern als Teil von ihr. Geprägt durch die Welt, prägend für die Welt, mit ihr verbunden und in ihr zeitlich und räumlich verankert. Mit dem Bewusstsein, dass diese Welt nicht auf Ewigkeit angelegt ist, sondern kollabieren kann. Nur wenn der Mensch sich als Teil der Natur versteht, der nur mit ihr und nicht gegen sie leben kann – nur dann ist die Beständigkeit seiner eigenen Kultur gewährleistet.

"Das ist unser Bewusstsein heute, und damit sind wir wieder dabei, in gewisser Hinsicht die Elementenlehre in ihrem empfindlichen, sensiblen und auch gefährdeten Status zu realisieren."