"Toleranz ist manchmal eine Zumutung"

79:27 Minuten

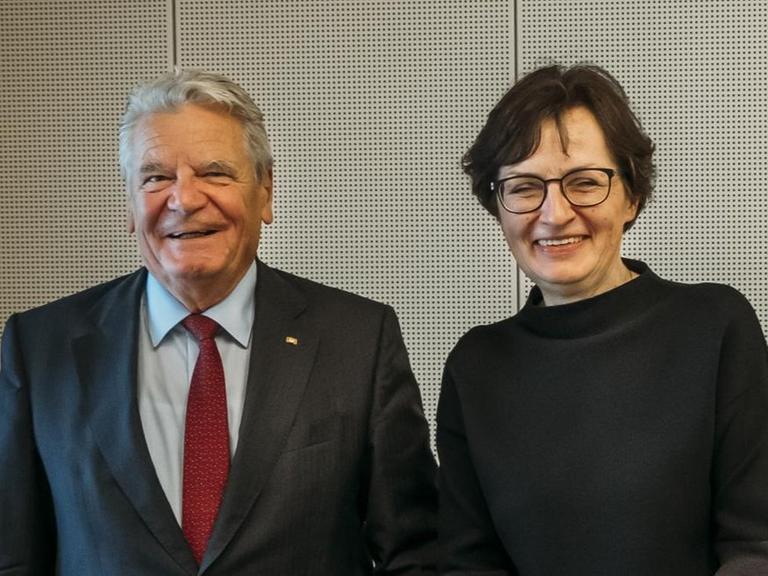

Kapitänssohn, Pfarrer, Stasi-Aufklärer, Bundespräsident: Joachim Gaucks Biografie Joachim Gauck spiegelt auch deutsch-deutsche Geschichte. Was treibt den "reisenden Demokratielehrer" bis heute an? Und warum ist Toleranz für ihn "einfach schwer"?

Seit 2017 steht er festverwurzelt in der Ostsee-Erde: Die Apfelsorte "Joachim Gauck" wurde zum Abschied vom Amt des Bundespräsidenten kreiert. Er bekam einen Setzling geschenkt. Und die Überraschung gelang: "Es ist ein schöner rotbäckiger Apfel, der im September reif ist, saftig, aromatisch. Ich finde, dass er norddeutsch schmeckt."

Und so steht das Bäumchen im Garten des großelterlichen Hauses in Wustrow auf dem Fischland, der Heimat Joachim Gaucks. "Es ist ein Ort zwischen Bodden und auf der anderen Seite die Ostsee; und deshalb ist es ruhig, idyllisch, windig."

"Ich bin zu früh politisiert worden"

Joachim Gauck ist 1940 geboren, ein Kriegskind. "Ich war ein pummliger Junge, der keinen Hals hatte – und Hunger." Der Vater, ein Kapitän, ist bei der Marine. Nach dem Krieg kommt er in Gefangenschaft. "Mein Vater war meistens abwesend."

1946 kehrt er zwar zurück, verschwindet aber 1951 spurlos. Wie sich später herausstellt, wird er vor einem sowjetischen Militärtribunal verurteilt: zweimal 25 Jahre Lagerhaft in Sibirien wegen angeblicher Spionage. Entlassen wird er erst 1955, nach einer Kriegsgefangenen-Initiative des damaligen westdeutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer.

Das prägt auch den Sohn: "Ich bin zu früh politisiert worden."

"Ich träumte vom Westen"

Joachim Gauck ist als Kind weder bei den Pionieren, noch in der FDJ. Sein Wunschfach Germanistik kann er deshalb nicht studieren.

Also Plan B: Theologie. Dass er später einmal Pfarrer werden würde, steht anfangs nicht fest: "Nein, ich war viel zu weltlich. Ich liebte das Leben, die Mädchen, die Schlagermusik, spielte gern Handball – und träumte vom Westen."

Noch in der Studienzeit heiratet Gauck seine Jugendliebe. Er ist 19, beide sind noch in der Ausbildung und das Geld ist knapp. "Mein Vater wollte nicht zur Hochzeit kommen, und dann hat meine Mutter ihm die Hölle heiß gemacht – und dann ist er doch erschienen."

Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor.

"Kirche ohne Kirche ist nicht so ganz einfach"

Joachim Gauck wird schließlich doch Pastor, zunächst 1967 in Lüssow, einem Dorf bei Güstrow. Dann das komplette Gegenteil: Er übernimmt eine Gemeinde in Rostock-Evershagen, ab sofort lebt die Familie im Plattenbau.

"Die fanden das total blöd. Aber ich war beseelt von dem Gedanken: Ich muss dorthin, wo Menschen sind, denen der christliche Glaube eine Alternative anbieten kann."

Es gibt weder eine Kirche, noch ein Pfarrhaus. Gauck unterrichtet bei Eltern zu Hause, gibt Konfirmationsunterricht im heimischen Wohnzimmer. "Kirche ohne Kirche ist nicht so ganz einfach", sagt er rückblickend. Dennoch sei es eine seiner schönsten Erinnerungen, so Joachim Gauck, denn er habe vielen Jugendlichen einen wichtigen Freiraum bieten können.

Die Kinder gingen in den Westen

Drei seiner Kinder zieht es indes in den Westen. Als Pastorenkinder haben sie zu viele Repressalien zu erleiden.

Beim Abschied am Bahnhof unterdrückt Joachim Gauck seine Tränen. "Ich durfte nicht schwach sein. Und deshalb stehe ich heute mit einem gewissen Staunen mir selbst gegenüber, wie ich in relativer künstlicher Gefühlsstarre oder Härte einer Entwicklung zusehe, die eigentlich sehr traurig war."

Wiedervereinigung war "die schönste Zeit meines Lebens"

Gauck bleibt und hofft auf Veränderung. Und die naht 1989. Er gehört zu den Pfarrern, die Gottesdienste organisieren, um dem wachsenden Protest einen Raum zu geben. Aufgrund seines Redetalents wird er zum Sprecher des "Neuen Forums", begleitet die Wendewirren hautnah.

Doch er eckt auch an: "Mir war früh klar, es gibt keine brauchbare Ökonomie des `3. Weges´." Letztlich zieht er im März 1990 als Kandidat von "Bündnis 90" in die letzte Volkskammer der DDR. Sieben Monate später verlässt er die Partei.

Die Zeit der Wiedervereinigung ist für ihn: "Die schönste Zeit meines Lebens." Endlich freier Bürger sein!

Er muss aber auch erkennen: "Wir haben komplett unterschätzt, wie schwer die Wende werden würde." Besonders für Menschen im mittleren Alter, deren Firmen abgewickelt wurden. Umso bewundernswerter sei für ihn bis heute, wie viele Ostdeutsche die Herausforderungen der Wende gemeistert haben.

"Die Arroganz einer nicht legitimierten Macht"

Im Oktober 1990 wird Joachim Gauck "Sonderbeauftragter für die personenbezogenen Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR". Aus dem Nichts muss er eine Behörde von 3000 Mitarbeitenden aufbauen, schnell trägt sie seinen Namen: Gauck-Behörde.

In seinen zehn Dienstjahren häufen sich über 100 Kilometer Akten an, fast zwei Millionen Fotos, knapp 3.000 Filme, 23.000 Tondokumente, 16.000 Säcke mit Schnipseln.

Er ist stolz, diese Dokumente gerettet zu haben. "Unsere Absicht war, mit diesen Akten die Arroganz einer nicht legitimierten Macht zu belegen und den Opfern Möglichkeiten der Wiedergutmachung zu geben."

"Toleranz ist manchmal eine Zumutung"

2012 wird Joachim Gauck Bundespräsident. Auch hier bleibt er unkonventionell: Er ist der erste parteilose Kandidat, der erste Ostdeutsche – und der erste Präsident mit einer Lebensgefährtin. Aber auch dies ficht ihn nicht an: Er sei eben kein Säulenheiliger.

Und er tritt für das ein, was sich durch sein Leben zieht: für Freiheit und Toleranz. Werte, die er auch vehement bei seiner Auseinandersetzung mit der AFD verteidigt: "Mein Toleranzbegriff umfasst die Ablehnung und den Streit. Toleranz ist manchmal eine Zumutung." Das beschreibt er auch in seinem neuesten Buch "Toleranz – einfach schwer".

Ein "öffentliches Wesen"

Auch mit 81 Jahren ist es nicht ruhiger geworden um Joachim Gauck. Die Corona-Pandemie bremst ihn zwar etwas aus, aber er mischt sich weiterhin in aktuelle Debatten ein:

"Ich bin nach wie vor ein öffentliches Wesen."

(sus)