Ermordet und vergessen: Künstlerin am Rande der Gesellschaft

Das Paula Modersohn-Becker Museum zeigt einen Überblick über das Oeuvre der 1940 in der psychiatrischen Anstalt Pirna-Sonnenstein ermordeten Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler. Im Mittelpunkt stehen die "Friedrichsberger Köpfe".

Die Tragik des Lebens dieser Künstlerin ist kaum vorstellbar: Von ihren Eltern unverstanden, vom Mann verlassen, von den Nazis zwangssterilisiert und ermordet, ist die Kunst Elfriede Lohse-Wächtlers (1899-1940) heute weitgehend vergessen, doch wurde sie zu Lebzeiten in einem Atemzug mit Otto Dix, Oskar Kokoschka und Egon Schiele genannt.

Neben der Berliner Malerin Jeann Mammen stellte das Bremer Paula Modersohn-Becker Museum ihre Bilder 2005 in der Sammelschau "femme flaneur" aus, jetzt geben dort in einer Einzelausstellung 80 Werke einen Überblick über das Oeuvre der 1940 in der psychiatrischen Anstalt Pirna-Sonnenstein ermordeten Elfriede Lohse-Wächtler. Im Mittelpunkt stehen die "Friedrichsberger Köpfe", entstanden 1929, als sie erstmals in die Psychiatrie Hamburg-Friedrichsberg eingewiesen wurde. Die Porträts waren damals in einer Hamburger Galerie zu sehen und machten Sammler und Kritiker auf das große Talent Lohse-Wächtlers aufmerksam: "Elfriede Lohse-Wächtler ragt gegenüber dem heutigen Plätscher-Niveau empor - sie ist entschieden eine Entdeckung", urteilte die Kritik über die schonungslosen, aber nie karikierenden Porträts der sogenannten Randexistenzen.

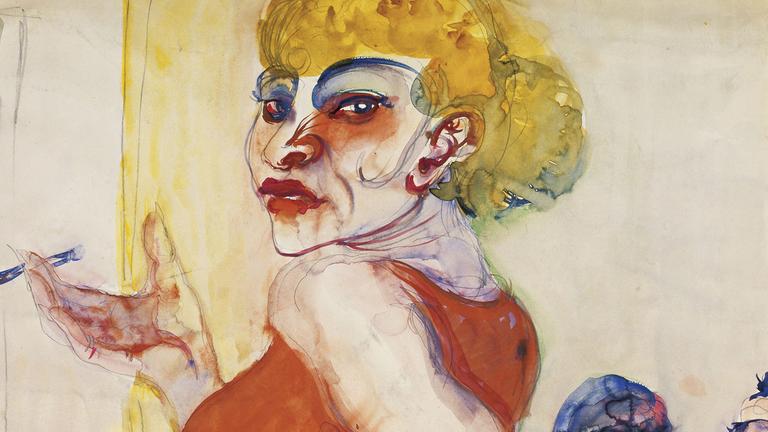

Orangefarben leuchtet das hautenge Kleid, goldgelb fällt das Haar über die nackten Schultern, rotlackierte Fingernägel krallen sich in die ausladenden Hüften. In grellen Farben kommt "Lissy" – offensichtlich eine Halbwelt-Dame – auf dem Aquarell von 1931 daher, und nicht minder extrem ist ihre herausfordernde Haltung. Zur aggressiven Gestik gehört nicht zuletzt die Zigarette zwischen abgespreizten Fingern.

"Elfriede Lohse-Wächtler setzt die Zigarette natürlich ganz bewusst ein, um genau dieses Selbstverständnis der neuen Frau, das in den zwanziger Jahren aufkommt, darzustellen: die eben gegen jegliche Konvention ganz rebellisch ihren eigene Weg geht."

Verena Borgmann vom Bremer Modersohn-Becker Museum unterstreicht mit ihrer Hängung diese ganz eigene Position einer heute fast unbekannten Künstlerin: Selbstporträts von Elfriede Lohse-Wächtler eröffnen die Schau, auch da ist die Zigarette fast immer dabei. Vor allem aber wechselt die gelernte Gebrauchsgraphikerin immer wieder das Genre, erprobt neue Techniken. Pastellkreide über präzis gezeichneten Bleistiftlinien verwischt die Kontur, breite Pinselstriche mit schwarzer Tusche betonen die müde herabhängende Schulter. Das Gesicht der "Absinth-Trinkerin" löst sich in fein punktiertem Farbnebel auf.

Selbstporträts in Öl ahmen das altmeisterliche Frauenbild eines Cranach nach, gleich daneben gibt sich die Malerin ganz kühl und sachlich.

Prägend waren neben dieser Selbstdarstellung, oder besser: Selbstbefragung die Streifzüge durch Kneipen und Kaschemmen, über Hinterhöfe und in Hurenhäusern. Da setzt die scharfe Beobachterin die Schattenseiten der angeblich so goldenen Zwanziger ins Bild. Und Elfriede Lohse-Wächtler blickt durchaus nicht von ferne auf diese Randexistenzen, denn sie selbst ist nach ihrem gegen den strengen Vater mühsam ertrotzten Wechsel ins Künstlerfach vom sozialen Abstieg bedroht.

"Früher schon, in der Dresdener Zeit, berichtet Otto Griebel von Situationen, wo sie nachts durch die Straßen gezogen sind und von den Geschäften die Markisen abgerissen haben. Und dann hatten sie wieder so ein Stück Leinwand, auf dem sie malen konnten."

Materielle Not prägte das Leben dieser Künstlerin, auch nach der Heirat 1921 mit dem Sänger Kurt Lohse und dem Umzug 1925 nach Hamburg änderte sich daran nichts. Zu Lebzeiten hat Elfriede Lohse-Wächtler nur wenig verkauft, nach ihrem Tod im Jahr 1940 blieben viele Bilder verschollen.

Bei den nun ausgestellten Arbeiten handelt es sich vorwiegend um Zeichnungen und Aquarelle, zumeist auf nicht sehr gutem, wenig haltbarem Papier. Umso auffälliger ist der immer noch frisch und unverbraucht wirkende Gestus, wie er in den Porträts zur Geltung kommt. Bei anderen Motivgruppen, den Hamburger Hafenansichten und vor allem den Milieustudien werden Einflüsse deutlich, die vor allem aus der Dresdner Künstlerszene herrühren. Dort teilte sich das Ehepaar mit dem Maler Otto Griebel eine Wohnung, Kurt Lohse war eng mit Otto Dix befreundet. Die junge Künstlerin selbst war mit dem Dadaisten Johannes Baader bekannt, hatte längere Zeit im Atelier von Conrad Felixmüller verbracht, dessen expressionistische Holzschnitttechnik sie übernahm.

Solche Stilelemente hat Elfriede Lohse-Wächtler nicht einfach kopiert, sondern bewusst erarbeitet. Der Gang durch die Bremer Ausstellung macht deutlich, wie selbst die technische Virtuosität einer Künstlerin, die ihren Unterhalt mit Batik-Arbeiten verdienen musste, aber auch Anleihen beim Surrealismus eines Max Ernst im Lauf der Jahre in einer sehr individuellen Sichtweise aufgehen:

"Dass sie nicht nur abgekupfert hat, zeigen natürlich gerade die Selbstbildnisse, sei es jetzt vom fröhlichen bis zum leidenden. Und mehr kann ein Künstler wohl von sich selbst nicht in Bilder stecken als in diesen Selbstporträts. Das ist etwas ganz eigenes, was sie da entwickelt. Man sieht eben bei ihr nicht diese karikaturhaften Gestalten, die grotesken, wie sie bei Dix, bei Grosz ganz offensichtlich sind."

Hatten Otto Dix und vor allem George Grosz nach 1918 die Schieber und Spießer karikiert, das Gesicht der herrschenden Klasse zur Fratze verzerrt, bewahrte sich Elfriede Lohse-Wächtler einen mitfühlenden, aber nie zum Idyllischen neigenden Blick für Menschen am Rande der Gesellschaft. Auf die Probe wurde ihre Kunst gestellt, als sie 1929 nach einem Nervenzusammenbruch in die Psychiatrie kam.

"In Hamburg-Friedrichsberg ist sie eingeliefert worden und hat drei, vier Tage später angefangen ihre Mitpatienten zu zeichnen und den Krankenhausalltag festzuhalten. Von daher ist es ein direktes Erleben und Umsetzen dieser Beobachtungen, die sie da macht."

Es entstand die Serie der "Friedrichsberger Köpfe", Porträtzeichnungen, die nach ihrer Entlassung mit großem Erfolg ausgestellt wurden. "Nicht im Geringsten sensationell, aber durch und durch beseelt", urteilte ein Kunstkritiker damals. Und im kunsthistorischen Rückblick unterstreicht Kuratorin Verena Borgmann die besondere, einzigartige Position von Elfriede Lohse-Wächtler.

"Kein anderer Künstler hatte so die Gelegenheit, psychisch Kranke darzustellen wie sie. Und sie macht das eben nicht auf eine so "irre" Weise, sie macht die nicht lächerlich und übertreibt das Ganze nicht, sondern ist wirklich sehr nüchtern, sachlich. Manche Bilder sind zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit, man erkennt immer verschiedene Aspekte."

Ins Extrem treibt Elfriede Lohse-Wächtler diese Erforschung der menschlichen Physiognomie, damit auch der eigenen Identität 1930 mit einem Selbst-Akt, mit der Darstellung ihrer eigenen Nacktheit. Das hatte kaum eine andere Künstlerin zuvor gewagt, abgesehen von einem Aktbild Paula Modersohn-Beckers aus dem Jahr 1916.

"Anita Ré zum Beispiel, die hat einen Selbstakt gemalt 1929 auch schon, aber der ist eben ganz anders in seiner Art: man sieht ihre Brust nicht, man sieht, sie ist nackt, aber sie hat die Arme ganz verschränkt vor ihren Körper gehalten, sodass man eben doch nicht den ganz tiefen Einblick kriegt und eben doch eine Grenze, eine Barriere zwischen sich selbst und dem Betrachter ist. Und da gibt es bei Elfriede Lohse-Wächtler überhaupt keine Barriere mehr: völlig schonungslos das Zeigen des eigenen Körpers, des eigenen Selbst."

Elfriede Lohse-Wächtler, Paula Modersohn-Becker Museum Bremen,

1. März bis 3. Mai

Neben der Berliner Malerin Jeann Mammen stellte das Bremer Paula Modersohn-Becker Museum ihre Bilder 2005 in der Sammelschau "femme flaneur" aus, jetzt geben dort in einer Einzelausstellung 80 Werke einen Überblick über das Oeuvre der 1940 in der psychiatrischen Anstalt Pirna-Sonnenstein ermordeten Elfriede Lohse-Wächtler. Im Mittelpunkt stehen die "Friedrichsberger Köpfe", entstanden 1929, als sie erstmals in die Psychiatrie Hamburg-Friedrichsberg eingewiesen wurde. Die Porträts waren damals in einer Hamburger Galerie zu sehen und machten Sammler und Kritiker auf das große Talent Lohse-Wächtlers aufmerksam: "Elfriede Lohse-Wächtler ragt gegenüber dem heutigen Plätscher-Niveau empor - sie ist entschieden eine Entdeckung", urteilte die Kritik über die schonungslosen, aber nie karikierenden Porträts der sogenannten Randexistenzen.

Orangefarben leuchtet das hautenge Kleid, goldgelb fällt das Haar über die nackten Schultern, rotlackierte Fingernägel krallen sich in die ausladenden Hüften. In grellen Farben kommt "Lissy" – offensichtlich eine Halbwelt-Dame – auf dem Aquarell von 1931 daher, und nicht minder extrem ist ihre herausfordernde Haltung. Zur aggressiven Gestik gehört nicht zuletzt die Zigarette zwischen abgespreizten Fingern.

"Elfriede Lohse-Wächtler setzt die Zigarette natürlich ganz bewusst ein, um genau dieses Selbstverständnis der neuen Frau, das in den zwanziger Jahren aufkommt, darzustellen: die eben gegen jegliche Konvention ganz rebellisch ihren eigene Weg geht."

Verena Borgmann vom Bremer Modersohn-Becker Museum unterstreicht mit ihrer Hängung diese ganz eigene Position einer heute fast unbekannten Künstlerin: Selbstporträts von Elfriede Lohse-Wächtler eröffnen die Schau, auch da ist die Zigarette fast immer dabei. Vor allem aber wechselt die gelernte Gebrauchsgraphikerin immer wieder das Genre, erprobt neue Techniken. Pastellkreide über präzis gezeichneten Bleistiftlinien verwischt die Kontur, breite Pinselstriche mit schwarzer Tusche betonen die müde herabhängende Schulter. Das Gesicht der "Absinth-Trinkerin" löst sich in fein punktiertem Farbnebel auf.

Selbstporträts in Öl ahmen das altmeisterliche Frauenbild eines Cranach nach, gleich daneben gibt sich die Malerin ganz kühl und sachlich.

Prägend waren neben dieser Selbstdarstellung, oder besser: Selbstbefragung die Streifzüge durch Kneipen und Kaschemmen, über Hinterhöfe und in Hurenhäusern. Da setzt die scharfe Beobachterin die Schattenseiten der angeblich so goldenen Zwanziger ins Bild. Und Elfriede Lohse-Wächtler blickt durchaus nicht von ferne auf diese Randexistenzen, denn sie selbst ist nach ihrem gegen den strengen Vater mühsam ertrotzten Wechsel ins Künstlerfach vom sozialen Abstieg bedroht.

"Früher schon, in der Dresdener Zeit, berichtet Otto Griebel von Situationen, wo sie nachts durch die Straßen gezogen sind und von den Geschäften die Markisen abgerissen haben. Und dann hatten sie wieder so ein Stück Leinwand, auf dem sie malen konnten."

Materielle Not prägte das Leben dieser Künstlerin, auch nach der Heirat 1921 mit dem Sänger Kurt Lohse und dem Umzug 1925 nach Hamburg änderte sich daran nichts. Zu Lebzeiten hat Elfriede Lohse-Wächtler nur wenig verkauft, nach ihrem Tod im Jahr 1940 blieben viele Bilder verschollen.

Bei den nun ausgestellten Arbeiten handelt es sich vorwiegend um Zeichnungen und Aquarelle, zumeist auf nicht sehr gutem, wenig haltbarem Papier. Umso auffälliger ist der immer noch frisch und unverbraucht wirkende Gestus, wie er in den Porträts zur Geltung kommt. Bei anderen Motivgruppen, den Hamburger Hafenansichten und vor allem den Milieustudien werden Einflüsse deutlich, die vor allem aus der Dresdner Künstlerszene herrühren. Dort teilte sich das Ehepaar mit dem Maler Otto Griebel eine Wohnung, Kurt Lohse war eng mit Otto Dix befreundet. Die junge Künstlerin selbst war mit dem Dadaisten Johannes Baader bekannt, hatte längere Zeit im Atelier von Conrad Felixmüller verbracht, dessen expressionistische Holzschnitttechnik sie übernahm.

Solche Stilelemente hat Elfriede Lohse-Wächtler nicht einfach kopiert, sondern bewusst erarbeitet. Der Gang durch die Bremer Ausstellung macht deutlich, wie selbst die technische Virtuosität einer Künstlerin, die ihren Unterhalt mit Batik-Arbeiten verdienen musste, aber auch Anleihen beim Surrealismus eines Max Ernst im Lauf der Jahre in einer sehr individuellen Sichtweise aufgehen:

"Dass sie nicht nur abgekupfert hat, zeigen natürlich gerade die Selbstbildnisse, sei es jetzt vom fröhlichen bis zum leidenden. Und mehr kann ein Künstler wohl von sich selbst nicht in Bilder stecken als in diesen Selbstporträts. Das ist etwas ganz eigenes, was sie da entwickelt. Man sieht eben bei ihr nicht diese karikaturhaften Gestalten, die grotesken, wie sie bei Dix, bei Grosz ganz offensichtlich sind."

Hatten Otto Dix und vor allem George Grosz nach 1918 die Schieber und Spießer karikiert, das Gesicht der herrschenden Klasse zur Fratze verzerrt, bewahrte sich Elfriede Lohse-Wächtler einen mitfühlenden, aber nie zum Idyllischen neigenden Blick für Menschen am Rande der Gesellschaft. Auf die Probe wurde ihre Kunst gestellt, als sie 1929 nach einem Nervenzusammenbruch in die Psychiatrie kam.

"In Hamburg-Friedrichsberg ist sie eingeliefert worden und hat drei, vier Tage später angefangen ihre Mitpatienten zu zeichnen und den Krankenhausalltag festzuhalten. Von daher ist es ein direktes Erleben und Umsetzen dieser Beobachtungen, die sie da macht."

Es entstand die Serie der "Friedrichsberger Köpfe", Porträtzeichnungen, die nach ihrer Entlassung mit großem Erfolg ausgestellt wurden. "Nicht im Geringsten sensationell, aber durch und durch beseelt", urteilte ein Kunstkritiker damals. Und im kunsthistorischen Rückblick unterstreicht Kuratorin Verena Borgmann die besondere, einzigartige Position von Elfriede Lohse-Wächtler.

"Kein anderer Künstler hatte so die Gelegenheit, psychisch Kranke darzustellen wie sie. Und sie macht das eben nicht auf eine so "irre" Weise, sie macht die nicht lächerlich und übertreibt das Ganze nicht, sondern ist wirklich sehr nüchtern, sachlich. Manche Bilder sind zwischen Expressionismus und neuer Sachlichkeit, man erkennt immer verschiedene Aspekte."

Ins Extrem treibt Elfriede Lohse-Wächtler diese Erforschung der menschlichen Physiognomie, damit auch der eigenen Identität 1930 mit einem Selbst-Akt, mit der Darstellung ihrer eigenen Nacktheit. Das hatte kaum eine andere Künstlerin zuvor gewagt, abgesehen von einem Aktbild Paula Modersohn-Beckers aus dem Jahr 1916.

"Anita Ré zum Beispiel, die hat einen Selbstakt gemalt 1929 auch schon, aber der ist eben ganz anders in seiner Art: man sieht ihre Brust nicht, man sieht, sie ist nackt, aber sie hat die Arme ganz verschränkt vor ihren Körper gehalten, sodass man eben doch nicht den ganz tiefen Einblick kriegt und eben doch eine Grenze, eine Barriere zwischen sich selbst und dem Betrachter ist. Und da gibt es bei Elfriede Lohse-Wächtler überhaupt keine Barriere mehr: völlig schonungslos das Zeigen des eigenen Körpers, des eigenen Selbst."

Elfriede Lohse-Wächtler, Paula Modersohn-Becker Museum Bremen,

1. März bis 3. Mai