Wo ist die DDR geblieben?

Unter Aktivisten auf dem Alexanderplatz, im Klub der Volkssolidarität, im DDR-Museum oder beim Sowjetischen Ehrenmal - hier ist die DDR noch zu erfahren. Eine Spurensuche in Berlin jenseits touristischer Trampelpfade.

Es ist der 7. Oktober 2014, ein gewöhnlicher Dienstag. Etwa 50 Personen haben sich auf dem Alexanderplatz in Berlin versammelt, sie halten Pappschilder in die Höhe, auf denen steht: "Wir sind das Volk". Zu DDR-Zeiten war der 7. Oktober der Staatsfeiertag: der "Tag der Republik". Unten marschierten die Kampfgruppen der Arbeiterklasse auf mehrspurigen Straßen, oben saß die Parteiführung auf der Tribüne und klatschte. Am 7. Oktober 1989 allerdings kam es zu Protesten. "Wir sind das Volk", riefen die Demonstranten – was danach kam, ist bekannt.

25 Jahre später erinnern Bürgerrechtler auf dem Alexanderplatz an die Geschichte. Darunter auch Aktivisten, die 1989 noch gar nicht geboren waren.

Mädchen: "Na, das haben die bei der Demo hochgehalten und geschrieen, na weil die DDR nicht okay war, so wie sie war. Weil die Leute unzufrieden waren."

In einem alten DDR-Barkas, einem Kleintransporter der Volkspolizei, sitzt der Liedermacher Stefan Krawzcyk und besingt die friedliche Revolution. Daneben halten vier Aktivisten ein Transparent in die Höhe: "die DDR war ein Unrechtsstaat" ist darauf zu lesen. Evelyn Zupke war damals dabei, vor 25 Jahren, als knapp 3000 Demonstranten vom Alex zur Gethsemanekirche zogen.

"Neben aller Kritik, die man immer hat, es gibt auch in der Demokratie viel, was immer noch verbessert werden kann, muss, weil es immer Entwicklung ist, aber es ist doch nicht zu vergleichen mit den Zuständen damals in der DDR, das war eindeutig eine Diktatur, und da gibt es für mich nichts daran zu rütteln."

Ihr gefällt es, dass sich auch junge Menschen unter die Gruppe gemischt haben und für die Geschichte der friedlichen Revolution interessieren. Auch wenn die nach den ersten hundert Metern auf der Demonstrationsroute erkennbar weniger werden. Die meisten Schaulustigen am Straßenrand wundern sich über das Treiben, einer von ihnen ist regelrecht enttäuscht.

Passant: "Ich finde das Ganze ein bisschen traurig, weil hier ungefähr 50 Leute auf der Straße lang laufen, bei diesen 50 Leuten sind vielleicht 20 Pressevertreter, 30 Leute, die mit laufen, es ist, glaube ich, eine Kirchengemeinde, wenn ich das recht überblicke, und im Endeffekt interessiert es überhaupt niemanden."

Warum die Bürgerrechtsbewegung in seinem Land damals gescheitert ist, warum es nicht möglich war, eine bessere DDR zu schaffen, das findet der Passant die eigentlich spannenden Fragen. "Aber das will wohl niemand wissen – 25 Jahre nach dem Fall der Mauer" – setzt er hinzu.

Geburtstagsfeier zum 65. der DDR

Ein paar Kilometer weiter ostwärts, im Verlagsgebäude des früheren SED-Zentralorgans "Neues Deutschland" läuft am 7. Oktober 2014 das Gegenprogramm. Im Seminarraum 1 feiern reichlich betagte Damen und Herren den 65. Geburtstag ihrer DDR. Es gibt Rotwein und Nudelsalat. Und Kultur.

Fast 100 Zuhörer sind gekommen, doppelt so viele wie zu den Bürgerrechtlern auf dem Alexanderplatz. Prominentester Gast ist der 94-jährige Armeegeneral a.D. Heinz Kessler, ehemals Minister für Nationale Verteidigung der DDR, später wegen des Schießbefehls an der Mauer zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt.

"Als die FDJ in Berlin gegründet wurde, habe ich zum Beispiel den Mitgliedern des Vorstandes und den Sekretariatsmitgliedern gesagt: 'ihr könnt ruhig bis um zehne schlafen, aber abends geht ihr spät zu Bett, dann seid ihr dort, wo die Jugend tanzen geht und sich versammelt', und dort treibt ihr unsere Agitation im Sinne der Veränderung des Lebens der jungen Generation voran."

Drei Stunden lang schwelgen die Teilnehmer in derlei Erinnerungen, versichern sich gegenseitig, wie notwendig die Gründung der DDR 1949 war. Ingeborg Geserick vom Bezirksvorstand der Deutschen Kommunistischen Partei findet, dass die DDR ein paar Kinderkrankheiten hatte, im Großen und Ganzen aber sehr sozial war.

"Die DDR war damals der Gegenpart zur Bundesrepublik, war ein Garant für Friedenspolitik, das ist alles jetzt erst aus dem Ruder gelaufen nach der Wende. Nach 1989, seitdem sind Kriege wieder aufgeflackert, Auseinandersetzungen in Europa, das war, solange es die DDR gab, dann doch anders."

Immerhin schafft es die Geburtstagsfeier am nächsten Tag auf die Titelseite des Klassenfeindes. Die BZ, eine Zeitung aus dem Verlagshaus Springer, berichtet von der "Gruselshow" und "Honeckers letzter Truppe".

Ich stehe auf der Karl-Marx-Allee, einer der großen Magistralen Ost-Berlins. Und komme mir ein bisschen klein vor. Sechsspurig verläuft der Verkehr zwischen den sogenannten Arbeiterpalästen. Das sind großzügig konzipierte Wohnbauten, die den Aufbauwillen der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg repräsentieren. Die Bauweise ist inspiriert von sowjetischer Monumentalarchitektur und deutschem Klassizismus. Überall Säulen und Friese, Gesimse, Balustraden und Emporen. Zuckerbäckerstil nennt man das. Seit den 90er Jahren steht das städtebauliche Ensemble unter Denkmalschutz.

Schneider/Kinder: "Ihr wisst, wie die Straße heißt? – (Kinder unisono) Stalinallee. (vereinzelt) Stalinallee? – Ooohh. Wie heißt denn die Straße jetzt? – Karl-Marx-Straße? – Karl-Marx-Allee."

Ziegel der Arbeiterpaläste hinter Glas

In einem der Häuser befindet sich das "Café Sibylle". Hier ist eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Straße eingerichtet. Eine Schulklasse aus der Uckermark ist da. Zufall – die Viertklässler haben ganz in der Nähe eine Theatervorstellung besucht. Nun haben sie noch etwas Zeit, bis ihr Zug zurück fährt.

Kinderführung: "Diese Architektur, die Häuser, die ihr seht, das ist wirklich was ganz besonderes hier in Berlin. Wenn ihr durch Berlin lauft oder so, seht ihr nirgends solche Häuser, sondern nur auf dieser Straße."

Die Karl-Marx-Allee gilt noch immer als die Prachtstraße der DDR. Artur Schneider betreibt die kleine Dauerausstellung. Ihn fasziniert die Geschichte der Straße, er findet, sie gehört zum Gründungsmythos der DDR.

"Die 50er-, 60er-Jahre waren so Kinder-, Jugendzeit, da fing das Leben dann an, da hat man bewusst gelebt, und das spiegelt sich hier so ein bisschen wieder in dem, was wir hier zeigen."

Gegenstände des Alltags gibt es zu sehen und viele Fotos aus den Anfangsjahren. Und als besonderer Clou hinter Glas: die Ziegel, die die Handwerker für den Bau der Arbeiterpaläste verwendeten.

"Und ich finde wichtig, Geschichte zu bewahren, um zu wissen, woher man kommt, warum ist das so geschehen, da kann man dann auch Schlüsse ziehen, wie es weiter gehen soll und kann."

Jugendlicher: "Ich weiß von früher nur, dass West- und Ost-Berlin getrennt waren, es gab früher eine BRD, Bundesrepublik Deutschland, und DDR, Demokratische Republik Deutschland, nee, Demokratische Republik, Deutsche Demokratische Republik (lacht verlegen). Dann weiß ich noch, dass es dem Westen früher besser ging als dem Osten."

Ich fahre nach Lichtenberg. In den "Jugendclub Linse". Gleich nach dem Mauerfall war ich das erste Mal hier. Der Club ist umgezogen: er liegt nun nicht mehr mitten im Wohngebiet, sondern am Rand einer Bahntrasse, aber es gibt ihn noch.

Zwei 14-Jährige spielen Tischtennis, ansonsten herrscht in den Räumen gähnende Leere. Damals, 1990, war ich beeindruckt, wie viel die Jugendlichen zum Thema Ost-West, deutsch-deutsch loswerden wollten, heute spüre ich: sie ringen sich die Antworten mühsam ab.

Jugendlicher: "Es ist halt noch in den Köpfen vorhanden, dass es so was gibt, aber so aktuell ist es auch nicht mehr."

Gewaltige Ausfallstraßen in den Plattenbausiedlungen

Wie zum Beispiel der 24-jährige Praktikant, der erzählt, er komme aus dem Westen. Dabei wohnt er seit seinem vierten Lebensjahr im Osten, weil seine Eltern hier neue Partner fanden.

"… finde ich jetzt auch, muss ich sagen, gar nicht so schlecht, weil: ich merke es bei meinen Eltern und ihren Partnern, dass doch immer nur die Unterschiede aufgezählt werden und nicht auf die Gemeinsamkeiten geachtet wird, insofern ist es vielleicht nicht unbedingt der negativste Aspekt, dass es da nicht mehr so in den Köpfen drin ist."

Es ist einfach, in Berlin-Lichtenberg oder in einem der beiden Nachbarbezirke Hohenschönhausen und Marzahn-Hellersdorf Spuren der DDR zu finden. Gewaltige Ausfallstraßen führen durch mächtige Plattenbausiedlungen. Hier ist die Hochburg der Partei "Die Linke", ihre Kandidaten gewinnen regelmäßig Direktmandate für den Bundestag.

Ich spaziere durch eines dieser Wohngebiete in Lichtenberg. Es gibt viel Grün und einen Kinderspielplatz, die Fassaden der Zehngeschosser sind frisch renoviert, die meisten Balkone farblich abgesetzt.

In einem dieser Gebäude residiert die Volkssolidarität. Das ist eine Wohlfahrtsorganisation, die neben Ampelmännchen und grünem Pfeil zu den Einrichtungen gehört, die nach 1990 von der DDR übrig geblieben sind.

Ich bin mit einigen Funktionären zum Gespräch verabredet. Ingeborg Steiner, 79, ist die Bezirksvorsitzende in Lichtenberg. Auch sie wohnt in einem der Plattenbauten. Als ich mir die flapsige Bemerkung erlaube, ich hätte die DDR bei meinem Spaziergang kaum wieder erkannt, so freundlich und bunt sähen die Häuser aus, lacht sie.

(lacht) "Wenn Sie es nur von außen betrachten: vielleicht ja. Aber von innen betrachtet ist es, glaube ich, geblieben. Ich denke auch, dass die Beziehungen in den Häusern auch heute noch andere sind als sie, sagen wir mal, in einem Stadtbezirk wie Charlottenburg sind. Und dazu trägt unter anderem auch Volkssolidarität bei. Die Menschen brauchen Hilfe, wir gehen zu ihnen, wir gehen auch nicht nur zu unseren Mitgliedern, sondern wir versuchen auch, andere Menschen mit einzubeziehen, und das, finde ich, ist noch ein Rest des Zusammengehörigkeitsgefühls, was in der DDR relativ ausgeprägt war in den Hausgemeinschaften."

Die Menschen freuen sich, wenn noch jemand an sie denkt, ergänzt sie. Im Osten steht dafür die Volkssolidarität. 1945 in Sachsen gegründet, hat sie sich in der DDR vor allem um die Betreuung älterer Menschen gekümmert. Seit der Wiedervereinigung umfasst der Arbeitsbereich auch die Betreuung von chronisch Kranken, Pflegebedürftigen, sozial Benachteiligten sowie Kindern und Jugendlichen.

Vernünftige Kinderversorgung und soziale Absicherung

Eine halbe Stunde lang erzählen mir meine Gesprächspartner, wie notwendig und wichtig die Arbeit der Volkssolidarität ist, dann stelle ich die Frage aller Fragen: 25 Jahre nach dem Fall der Mauer – wie viel DDR gibt es noch? Ingolf Hähnel, 73, Oberstleutnant a.D., bis 1990 Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, danach viele Jahre im Landesvorstand der Volkssolidarität, ist hörbar angepiekt.

"Wissen Sie, Herr Treusch, Sie müssen natürlich auch bedenken, dass die Frage immer einen kleinen Haken hat: 'Haben wir denn nun geschafft, auch den Rest noch rauszukriegen'? Man hat so das Gefühl: 'Wenn nicht alles weg ist, sind wir nicht erfolgreich gewesen'. Sie werden es nicht schaffen, weil es gar nicht geht. Wir haben im Jahr 400 neue Mitglieder. 400 neue in ganz Berlin. Die SPD schafft im ganzen Jahr 200 und schreibt sie in die Zeitung. Ich will damit nur sagen: die Attraktivität ist weiter da."

"Das Prägendste war für mich, dass ich als Arbeiterkind, als Frau studieren durfte und trotzdem ich drei Kinder, eigene Kinder habe, promoviert und habilitiert habe, da ich die Kinderkrippe hatte, den Kindergarten hatte, und aus allen meinen drei Söhnen ist was geworden."

Das war die DDR: vernünftige Kinderversorgung und soziale Absicherung, sagt Ingeborg Steiner. Nach der Wende hat sie noch zehn Jahre an der Freien Universität in West-Berlin gearbeitet. Und da hat sie sich manches Mal gefragt, was daran besser sein soll, wenn die West-Kolleginnen ihre Kinder mit in den Hörsaal brachten.

"Diese Gleichberechtigung der Frau, dass sie die Möglichkeit hatte, sich selbst zu entscheiden, Kinder zu haben und Berufstätigkeit zu vereinen, das ist eigentlich das Prägendste für mich. Und das ist natürlich auch eine Prägung, die nicht nur ich habe. Sondern: die haben meine Söhne, und die übertragen das zum Teil auf ihre Frauen und auf ihre Kinder."

Ob aus purer Ostalgie oder echter zeitgeschichtlicher Neugier: das Interesse der Menschen, etwas über das Alltagsleben in der DDR zu erfahren, nimmt zu.

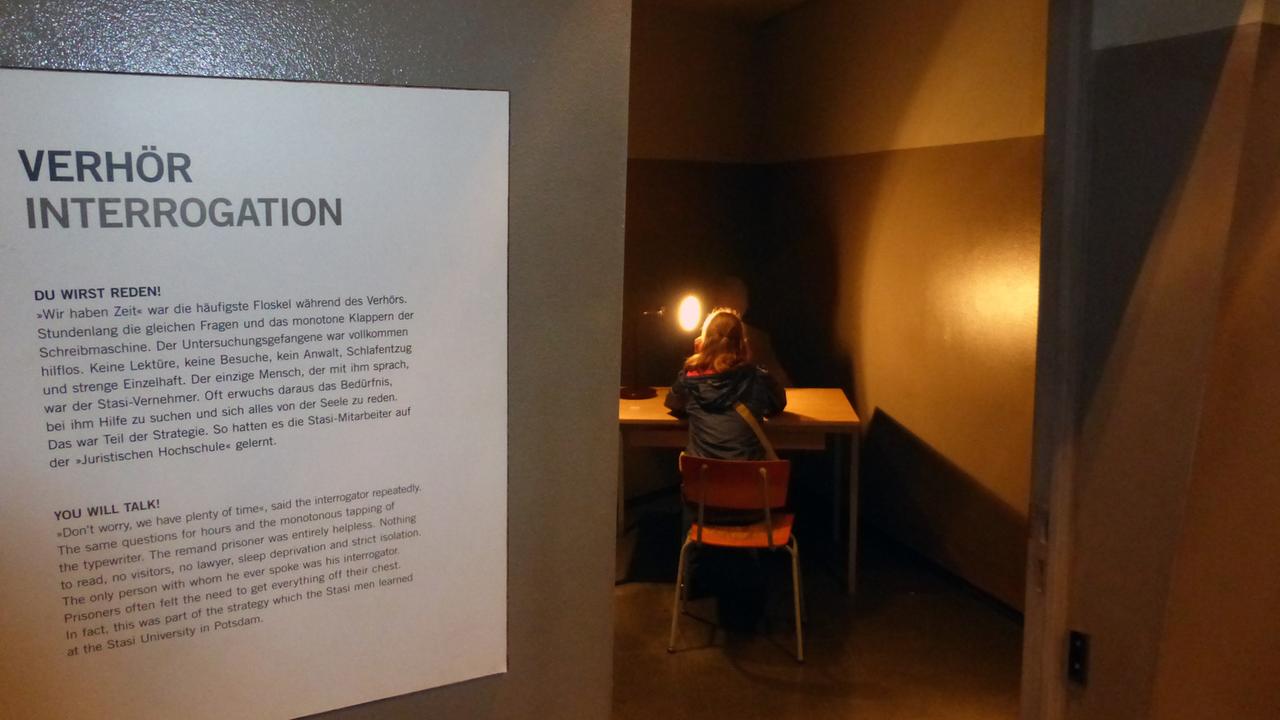

Eine nachgebaute Verhörzelle der Stasi im DDR-Museum in Berlin© Wolf-Sören Treusch

Im DDR-Museum direkt gegenüber dem Berliner Dom ist es mittags um zwölf an einem normalen Werktag rappelvoll. Draußen wartet eine Schlange von etwa 40 Menschen im Nieselregen auf Einlass, drinnen gibt es Geschichte zum Anfassen.

Zum Beispiel eine Klappe, hinter der sich die gesungene Nationalhymne der DDR verbirgt. Nachdem sich die Staatsführung Anfang der 70er-Jahre offiziell vom Ziel der Wiedervereinigung verabschiedet hatte, wurde die Hymne nur noch instrumental gespielt. Der Besucher kann mit Hilfe eines Buzzers herausfinden, welche Textstellen der Grund dafür waren, auf die gesungene Version zu verzichten.

Publikumsmagnet ist ein Trabi, das Kultauto der DDR. Vor ihm hat sich eine kleine Schlange gebildet. Alle wollen sie eine virtuelle Spritztour machen. Eine 3D-Simulation ist von innen auf die Windschutzscheibe projiziert, der Fahrer lenkt den Trabi durch eine Plattenbausiedlung hindurch.

Mit glänzenden Augen beobachtet ein Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern das Treiben. Natürlich, auch sein erstes Fahrzeug war ein Trabant, erzählt er.

"Gut, wenn man ein günstiges Auto sucht, weil: man konnte auch von A nach B fahren. War kein Problem. Zum Sitzen waren sie auch bequem, jedenfalls wenn man vorne sitzt, schöne Musikanlage haben wir reingebaut, war Supersound, vom Motor hat man nix gehört, nur schön Musik, gut, ging nicht so schnell vorwärts, aber 120 ist er auch gefahren."

Museumsklassiker: typisches DDR-Wohnzimmer

Ihm gefällt das Museum. Er findet es wichtig, all die Alltagsgegenstände auszustellen. Wie sonst soll man den folgenden Generationen zeigen, was die DDR ausgemacht hat?

"Also ein Klassiker, der neben dem Trabi wirklich alle Besucher in den Bann zieht, ist das Wohnzimmer."

Robert Rückel ist der Direktor des Museums. Über die Köpfe einer Besuchergruppe hinweg zeigt er auf eine mächtige, dunkelbraune Schrankwand.

"Hier sieht man also die typische Karat-Schrankwand, man sieht den Multifunktionstisch, den man hoch- und runterkurbeln kann, und man kann eben auch hier in die Schrankwand hereinschauen: man wühlt sich so ein bisschen durch die Akten in einer fremden Wohnung, wie wenn der Gastgeber gerade auf der Toilette ist und man sich denkt, man macht hier mal auf und schaut: was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und es macht dadurch neugierig natürlich, es provoziert so ein bisschen den Betrachter, nicht einfach nur vorbeizulaufen, sondern sich mit den Dingen näher zu beschäftigen, und genau das ist unser Ziel: man soll ja angeregt werden, sich mit Geschichte wirklich zu beschäftigen."

Der Erfolg gibt dem Museumsdirektor Recht. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich die Besucherzahl nahezu verdoppelt. Weit mehr als eine halbe Million Menschen im Jahr kommen mittlerweile vorbei. Und sei es nur, um beim Fußballkicker mit der DDR-Nationalmannschaft von 1974 ein Tor zu schießen.

DDR hat im Geschichtsunterricht kaum Platz

Ein paar Schritte weiter ist es weniger gemütlich: der Besucher betritt einen nachgebauten Verhörraum der Stasi. Tisch, Stuhl, Lampe: mehr steht nicht darin. Ein 17-jähriger Schüler schüttelt nachdenklich den Kopf.

"Dass eine bestimmte Gruppe halt Menschen zu etwas zwingen können, was sie eigentlich gar nicht wollen. Wie jetzt die SED das gemacht hat. Ich finde eigentlich alles hier recht interessant, deswegen bin ich ja noch mal hier. Vor allen Dingen dieser Stasibereich, also dass sie die Menschen so überwacht haben."

Noch mal hier? Ich bin überrascht. Ja, sagt der Schüler, vor zwei Jahren war er auf Klassenfahrt in Berlin, aber da hatten sie zu wenig Zeit fürs Museum. Und im Geschichtsunterricht sei für das Thema kaum Platz.

Im Südosten der Stadt liegt der Treptower Park. Hier steht ein sowjetisches Ehrenmal, das größte seiner Art in Deutschland. Es wurde gleich nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet und erinnert an die insgesamt etwa 80.000 sowjetischen Soldaten, die beim Kampf um Berlin gefallen sind.

Die riesige Parkanlage ist vorbildlich gepflegt. Kein Wunder: die Bundesrepublik Deutschland hat im Jahr 1992 mit Russland ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Darin verpflichtet sie sich, den Bestand der sowjetischen Kriegerdenkmale dauerhaft zu gewährleisten, sie zu unterhalten und zu reparieren.

Der Gärtner Sedat Àtisman an seinem Arbeitsplatz, dem Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park.© Wolf-Sören Treusch

Auf der Anlage im Treptower Park ist ein Türke der Gärtner: Sedat Àtisman, 58, seit mittlerweile 20 Jahren beseitigt er hier das Unkraut und schneidet die Hecke, mäht den Rasen und fegt das Laub zusammen.

"Jeden Tag acht Stunden. Also das ist mein zweites Haus hier, ich fühle mich wohl hier, macht mir Spaß, ich kenne keine andere Baustelle."

Wir steigen die 54 Stufen zum Kriegerdenkmal empor. Auf dem Gipfel des aufgeschütteten Hügels blickt ein sowjetischer Soldat über das Anwesen, im Arm trägt er ein Kind. Von hier oben aus hat man einen großartigen Blick über die Anlage.

Kohl, Merkel, Putin – alle hat er sie schon gesehen, erzählt Sedat Àtisman. Anlässlich der alljährlichen Kranzniederlegung am 8. Mai, dem Tag der Befreiung. Ansonsten sei es hier eher ruhig. Nur die vielen Reisebusse aus Osteuropa sorgen hin und wieder für Trubel. Auch deutsche Besucher kommen viele. Mehr aus Ost oder West? Sedat Àtisman lacht: das kann er nicht sagen.

"Frage ja nicht, ob der DDR-Bürger ist, ob er Westdeutscher ist, Mensch ist Mensch, also kommen hier die Besucher, legen sie Blumen, beten manchmal, und die sagen alle, dass es hier schön gepflegt ist, viel schöner als zu DDR-Zeiten, die staunen hier, dass ich alles allein schaffe."

Fußball-Trainer: "Tom, Tom, du wartest zu lange. Worauf wartest du? In der Zeit hat der Gegenspieler den Ball. Aus der Mitte raus."

Ich stehe am Spielfeldrand eines Fußballplatzes in Berlin-Mitte und gucke zu: 40 Jungen und 20 Mädchen jagen den Bällen hinterher, der Trainingsbetrieb läuft auf Hochtouren. Gleich um die Ecke befinden sich die touristischen Hot Spots: Hackesche Höfe, Museumsinsel, Fernsehturm. Die Gegend hat seit dem Mauerfall einen enormen Umbruch erlebt. Die alte Wohnbevölkerung ist fast komplett ausgetauscht. Genau hier, wo ich es am wenigsten erwartet hätte, begegne ich dem Osten in Reinkultur.

"Ost-Berlin" und die alte Postleitzahl tätowiert

"Ich bin ein absolutes DDR-Kind."

Sagt Marcus Schröder, von Beruf Maler und Lackierer, in der Freizeit Trainer der 3. Herren des hier ansässigen Fußballklubs und Fan der beiden ehemaligen Ostklubs BFC Dynamo und Eisbären Berlin. Er streift das T-Shirt hoch und zeigt mir seine Unterarme.

"Ich habe mir 'Ost-Berlin' tätowiert, ich habe mir jetzt meine alte Postleitzahl tätowiert, ich habe jetzt zu meinem 30. Geburtstag von meiner Fußball-Mannschaft ein DDR-Trikot bekommen, ich bin schon ein kleiner Fan davon, muss ich ehrlich zugeben, die DDR hat natürlich ihr Böses gehabt mit dem Einsperren etc. und Stasi bla, wa, aber ich höre es immer wieder aus meiner Mutters Mund: wenn du dich gefügt hast, wenn du einfach gemacht hast, was sein soll, hast du gut gelebt. Und ich meine: wir mussten nicht in die Türkei fliegen, sind wir halt an die Ostsee, wir haben schöne Urlaube gehabt, wir als Kinder haben Spaß gehabt. Und ganz wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir heute ein bisschen fehlt: das Persönliche. Das Hallo sagen oder einfach mal ne Tür aufzuhalten, ja. Oder im Straßenverkehr: diese Ich-AG. Jeder denkt nur noch an sich, wo ich sage: das muss doch nicht sein."

Und dann erzählt er noch von Grillfesten und Kindergeburtstagen, die sie damals gemeinsam im Innenhof gefeiert haben. Aus und vorbei: einen solchen Zusammenhalt gibt es nicht mehr.

Marcus Schröder wohnt gleich nebenan in einem der letzten verbliebenen Plattenbauten der Umgebung. Wegziehen, gar ins Grüne? Kommt für ihn nicht in Frage. Er hat sich arrangiert, vor allem aber: er hat seinen Rückzugsort. Der Fußballplatz, das ist sein zweites Zuhause.

"Hier gibt es halt wirklich noch unsere Alteingesessenen, die Kiezkinder oder DDR-Kinder, die hier noch so zusammenhängen, so wie heute, wenn halt die AK 40 spielt, wo viele herkommen, die mich in Windeln über den Platz getragen haben, und dann gibt es halt auch die Neuen, die Zugezogenen, die halt aus dem Westen hierher kamen oder sonst woher. Ja, aber wir haben früher hier noch Jugendklubs gehabt, andere Sportmöglichkeiten etc., was alles zugemacht worden ist, das ist halt nicht mehr gegeben, dafür machen sie jetzt eine Galerie nach der anderen auf, das ist halt, was mich stört, bin ich ehrlich, aber: man kann die Zeit nicht aufhalten, die Zeit geht ihren Weg, und wir müssen den Weg mitgehen."

Zusammenhalt in Kleingartenkolonie hat nachgelassen

Wenige Kilometer weiter nördlich befindet sich der ehemalige Grenzübergang "Bornholmer Straße", der Ort, an dem am Abend des 9. November vor 25 Jahren zuerst die Mauer fiel und die DDR-Bürger gen Westen strömten. Eine einfache Bronzetafel erinnert an das Ereignis.

Hier, direkt am ehemaligen Mauerstreifen, liegt die Kleingartenkolonie "Bornholm". Seit 1969 besitzt Sven Thomsen hier eine Parzelle, gerade geht er Gassi mit dem Hund.

Wo die Mauer mal stand, wächst heute Rasen, der alte Posten- oder Kolonnenweg ist frisch asphaltiert und nun Teil des beliebten Mauerradweges. Kleingärtner Thomsen denkt gern zurück an damals.

"Für uns war vielleicht auch die Mauer, in Anführungsstrichen, ein 'Segen', wir hatten damals im Jahr in der gesamten Kleingartenanlage vielleicht sieben Einbrüche, die haben wir jetzt in einer Woche oder im Monat. Bei mir waren sie schon vier Mal drinne. Raten Sie mal, warum ich hier den Stacheldraht oben druff gemacht habe. Die Mauer war nicht mal vierzehn Tage weg, da sind sie schon drüber, da waren sie bei mir drin und haben bei mir das Obst geerntet. Ich hatte vorher keinen Stacheldraht bei mir oben druff."

Nach der Wende hat sich vieles verändert für Sven Thomsen. Vor allem der Zusammenhalt in der Kolonie hat nachgelassen. Jeder hat gedacht, als Bundesbürger mache man sein eigenes Ding, sagt er. Aber inzwischen haben sie wieder zueinander gefunden. Es gibt wieder einen harten Kern von hilfsbereiten Leuten. Westler seien allerdings keine darunter.

"Unsere Zuzügler sind 'Gartenbesitzer' in Anführungsstriche für Kinderspielplatz und Grillfeste. Das, was eigentlich im Schrebergarten gefordert ist, dass du ein Drittel Anbaufläche haben sollst, ein Drittel Rasen sein kann, also Erholungsfläche, und ein Drittel bebaute Fläche, sprich Terrasse, Häuschen und und und. Da hält sich keiner mehr dran. Sie können hier durch die Anlage gehen und sehen genau, wo Kinder sind. Da stehen Springburgen drinnen, da sind riesengroße Sandkästen, und und und. Nicht mal Erdbeeren haben sie. Dat ist schlimm."

"DDR – Heimat im Herzen": auf einer meiner vielen Fahrten hatte ich diese Zeile auf einen Elektrokasten gepinselt gesehen. Ja, da ist etwas dran: auch wenn die meisten Menschen im Ostteil der Stadt die DDR nicht wiederhaben wollen, ist der Spruch doch Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Geborgenheit. Nach Heimat eben.

"Der Fall der Mauer 1989 – ich war damals junger Reporter in West-Berlin – war das zentrale Ereignis in meinem Berufsleben. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Denn meine Neugier auf das, was auf der anderen Seite des ehemaligen Eisernen Vorhangs geschieht, ist 25 Jahre danach noch immer ungebrochen."

Wolf-Sören Treusch© Privat