Eine aus den Fugen geratene Welt

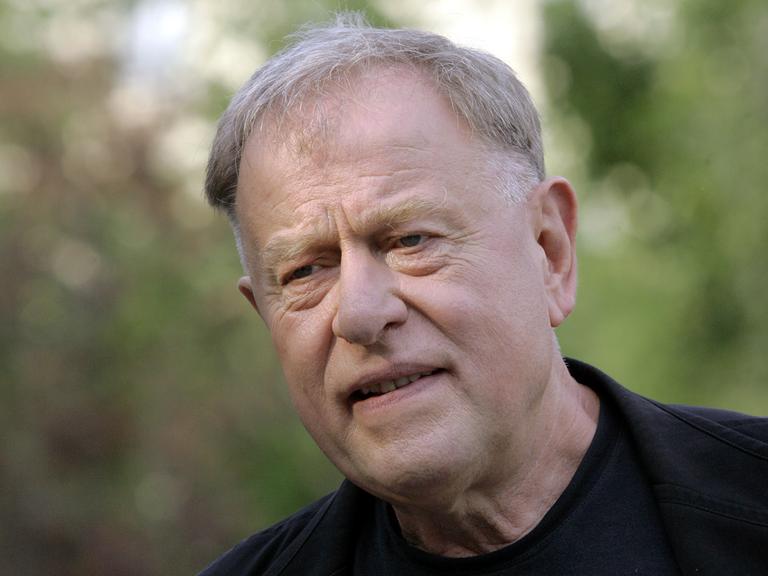

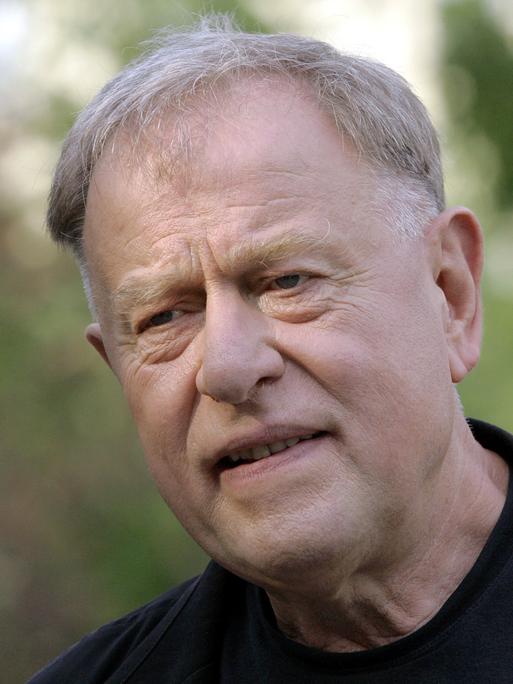

In seiner Inszenierung des Schiller-Dramas "Kabale und Liebe" verzichtet Claus Peymann auf modischen Schnickschnack und platte Aktualisierung. Er spitzt die Szenen ins Komisch-Groteske zu - und gerät dabei nicht selten an die Grenze von wirkungssüchtiger Übertreibung.

Die Regie ist mit wenigen Ausnahmen ohne radikale Änderungen dem von Schiller notierten Handlungsablauf gefolgt. Die Ausnahme: Der Schlussakt endet mit dem letzten Auftritt von Vater Miller, seinem demonstrativen Verzicht auf den von Ferdinand übergebenen Goldbeutel. Herausgenommen ist das Erscheinen von Wurm und Präsident, deren Unschuldsbeteuerungen und des Präsidenten Versöhnung mit dem Sohn. Innerhalb der Szenen jedoch ist im Interesse von Stringenz und Spannung kräftig gestrichen worden – ungefähr ein Fünftel des Textes.

In eine heutige Bühnensprache übersetzt hat Peymann die Regieanweisungen Schillers. Wenn im Moment des Geldgeschenks Ferdinands über Miller steht "springt auf wie ein Halbnarr" – so lässt der Regisseur seinen Miller besitzergreifend den Beutel in die Rocktasche stecken und wenn im Stück den Darstellern von Ferdinand und Luise vorgeschlagen wird "auf den entgegengesetzten Seiten der Bühne" hin und her zu rennen, so zwingt in der Inszenierung des Berliner Ensembles Ferdinand die Geliebte allen Widerstand brutal ablehnend in einen gespenstischen Walzer, ein wahrer Amoklauf von Erniedrigung und Selbsterniedrigung.

Was die szenische Umsetzung des Stücks betrifft, verzichtet Peymann auf modischen Schnickschnack und platte Aktualisierung, sucht vielmehr nach den theatralischen und schauspielerischen Möglichkeiten, die im Text unter Verschluss gehalten sind. Er spitzt die Szenen ins Komisch-Groteske zu und gerät dabei nicht selten an die Grenze von wirkungssüchtiger Übertreibung – so wenn bei Kalbs Auftritt ganze Wolken aus Puder aufwirbeln.

Ansonsten nutzt der Regisseur mit sicherem Gespür die Vorgaben, die ihm Bühnen- und Kostümbildner Achim Freyer geliefert hat. Er zerrt die Figuren auf den mit einem Kreis markierten Hauptkampfplatz der Bühne, fügt eine Zweikampfszene der anderen zu. Diese angestrebte Kampfsituation gelingt unterschiedlich. Von knisternder Spannung die Szene des Briefdiktats, weniger dicht Ferdinands Auseinandersetzungen mit dem Vater. Den spielt Joachim Nimtz weniger als den eiskalten Dirigenten der Machterhaltungsspiele, sondern als einen Genussmenschen, der sich an den Ergebnissen seiner Intrigen berauscht.

In eine heutige Bühnensprache übersetzt hat Peymann die Regieanweisungen Schillers. Wenn im Moment des Geldgeschenks Ferdinands über Miller steht "springt auf wie ein Halbnarr" – so lässt der Regisseur seinen Miller besitzergreifend den Beutel in die Rocktasche stecken und wenn im Stück den Darstellern von Ferdinand und Luise vorgeschlagen wird "auf den entgegengesetzten Seiten der Bühne" hin und her zu rennen, so zwingt in der Inszenierung des Berliner Ensembles Ferdinand die Geliebte allen Widerstand brutal ablehnend in einen gespenstischen Walzer, ein wahrer Amoklauf von Erniedrigung und Selbsterniedrigung.

Was die szenische Umsetzung des Stücks betrifft, verzichtet Peymann auf modischen Schnickschnack und platte Aktualisierung, sucht vielmehr nach den theatralischen und schauspielerischen Möglichkeiten, die im Text unter Verschluss gehalten sind. Er spitzt die Szenen ins Komisch-Groteske zu und gerät dabei nicht selten an die Grenze von wirkungssüchtiger Übertreibung – so wenn bei Kalbs Auftritt ganze Wolken aus Puder aufwirbeln.

Ansonsten nutzt der Regisseur mit sicherem Gespür die Vorgaben, die ihm Bühnen- und Kostümbildner Achim Freyer geliefert hat. Er zerrt die Figuren auf den mit einem Kreis markierten Hauptkampfplatz der Bühne, fügt eine Zweikampfszene der anderen zu. Diese angestrebte Kampfsituation gelingt unterschiedlich. Von knisternder Spannung die Szene des Briefdiktats, weniger dicht Ferdinands Auseinandersetzungen mit dem Vater. Den spielt Joachim Nimtz weniger als den eiskalten Dirigenten der Machterhaltungsspiele, sondern als einen Genussmenschen, der sich an den Ergebnissen seiner Intrigen berauscht.

Ein darstellerisches Leistungsgefälle

Freyer hat ihn mit einer endlos langen schwarzen Hose bekleidet und auf Stelzen gestellt, was ihn zu einer scheinbar unüberwindlichen Macht hochstilisiert. Ein gelungenes Beispiel für das Zusammenwirken von bildnerischer und schauspielerischer Wirkung: Vom rebellischen Sohn angegriffen, beginnt der Vater, den Halt auf den Stelzen zu verlieren und zu stürzen - ein Koloss auf tönernen Füßen.

Freyer hat ohnehin einen bestimmenden Einfluss auf die ästhetische Höhe der Inszenierung. Er schafft keine geschlossenen Räume, sondern einen assoziativen Bühneraum. Vor den nackten Grundmauern agieren Figuren mit grotesk überhöhten Kostümen, in auffälliger Schräglage hängt ein Konzertflügel über der Bühne - Metapher für eine aus den Fugen geratenen Welt.

Antonia Bill spielt die Luise, Sabin Tambrea den Ferdinand. Gemeinsam spielen sie, wie schwer es ist, eine gemeinsame Sprache der Liebe zu finden. Sie ist die Überlegende und damit Überlegene, findet bei aller Liebesentflammtheit und leidenschaftlicher Abwehr von teuflischen Plänen früher zur Fassung. Sabin Tambrea versucht, dem atemlosen Dahintaumeln auf den Wogen des Pathos zu entgehen, indem er sich in Momenten der Gefühlsaufwallung seiner Gedanken und Wertungen scheinbar vergewissert. Mit zunehmender Spieldauer jedoch geht ihm die Luft aus. Es fehlt die sprachliche, vor allem körpersprachliche Spannkraft, die eine Szene bis zum tragischen Ende treiben kann.

Auffällig insgesamt ein darstellerisches Leistungsgefälle. Während Gerd Kunath als Kammerdiener kaum Eigenprofil gewinnt, ein weinerlicher Domestik bleibt, zeigt Norbert Stöß überzeugend einen Wurm, der immer mehr auf Augenhöhe mit seinem Auftraggeber, dem Präsidenten, agiert und schließlich in der Meisterschaft der Intrige überholt.

"Kabale und Liebe" am Berliner Ensemble

Regie: Claus Peymann

Freyer hat ohnehin einen bestimmenden Einfluss auf die ästhetische Höhe der Inszenierung. Er schafft keine geschlossenen Räume, sondern einen assoziativen Bühneraum. Vor den nackten Grundmauern agieren Figuren mit grotesk überhöhten Kostümen, in auffälliger Schräglage hängt ein Konzertflügel über der Bühne - Metapher für eine aus den Fugen geratenen Welt.

Antonia Bill spielt die Luise, Sabin Tambrea den Ferdinand. Gemeinsam spielen sie, wie schwer es ist, eine gemeinsame Sprache der Liebe zu finden. Sie ist die Überlegende und damit Überlegene, findet bei aller Liebesentflammtheit und leidenschaftlicher Abwehr von teuflischen Plänen früher zur Fassung. Sabin Tambrea versucht, dem atemlosen Dahintaumeln auf den Wogen des Pathos zu entgehen, indem er sich in Momenten der Gefühlsaufwallung seiner Gedanken und Wertungen scheinbar vergewissert. Mit zunehmender Spieldauer jedoch geht ihm die Luft aus. Es fehlt die sprachliche, vor allem körpersprachliche Spannkraft, die eine Szene bis zum tragischen Ende treiben kann.

Auffällig insgesamt ein darstellerisches Leistungsgefälle. Während Gerd Kunath als Kammerdiener kaum Eigenprofil gewinnt, ein weinerlicher Domestik bleibt, zeigt Norbert Stöß überzeugend einen Wurm, der immer mehr auf Augenhöhe mit seinem Auftraggeber, dem Präsidenten, agiert und schließlich in der Meisterschaft der Intrige überholt.

"Kabale und Liebe" am Berliner Ensemble

Regie: Claus Peymann