Daniel Tyradellis: Müde Museen - Oder: Wie Ausstellungen unser Denken verändern könnten

edition Körber-Stiftung. Hamburg 2014

291 Seiten, 16 Euro

Aufs Hirn soll's wirken

125 Millionen Besucher im Jahr, das sind mehr als die Bundesliga Zuschauer hat: Es gibt kaum eine Kulturinstitution, die in den letzten zwanzig Jahren in Deutschland so boomte wie das Museum. Wie kann man da auf die Idee kommen, der Deutschen liebstes Freizeitziel sei “müde”?

Daniel Tyradellis Buchtitel “Müde Museen” bezieht sich nun nicht auf die Institut Museum allein. Mit dem Untertitel “Wie Ausstellungen unser Denken verändern könnten” zielt er darauf, wie im Museum gearbeitet wird. Der 1969 geborene Philosoph und Wissenschaftshistoriker, der selbst als Kurator arbeitet, stellt in seiner Denkschrift die traditionellen Präsentationsformen in Frage. Für ihn heißt Ausstellungen machen: “Im Raum denken”, ein Denken, das möglichst wenig formalen Beschränkungen unterliegen sollte. Folgerichtig verteidigt er Museen zu allererst, weil sie für ihn die “unerhörtesten institutionalisierten Freiräume in unserer Gesellschaft” sind.

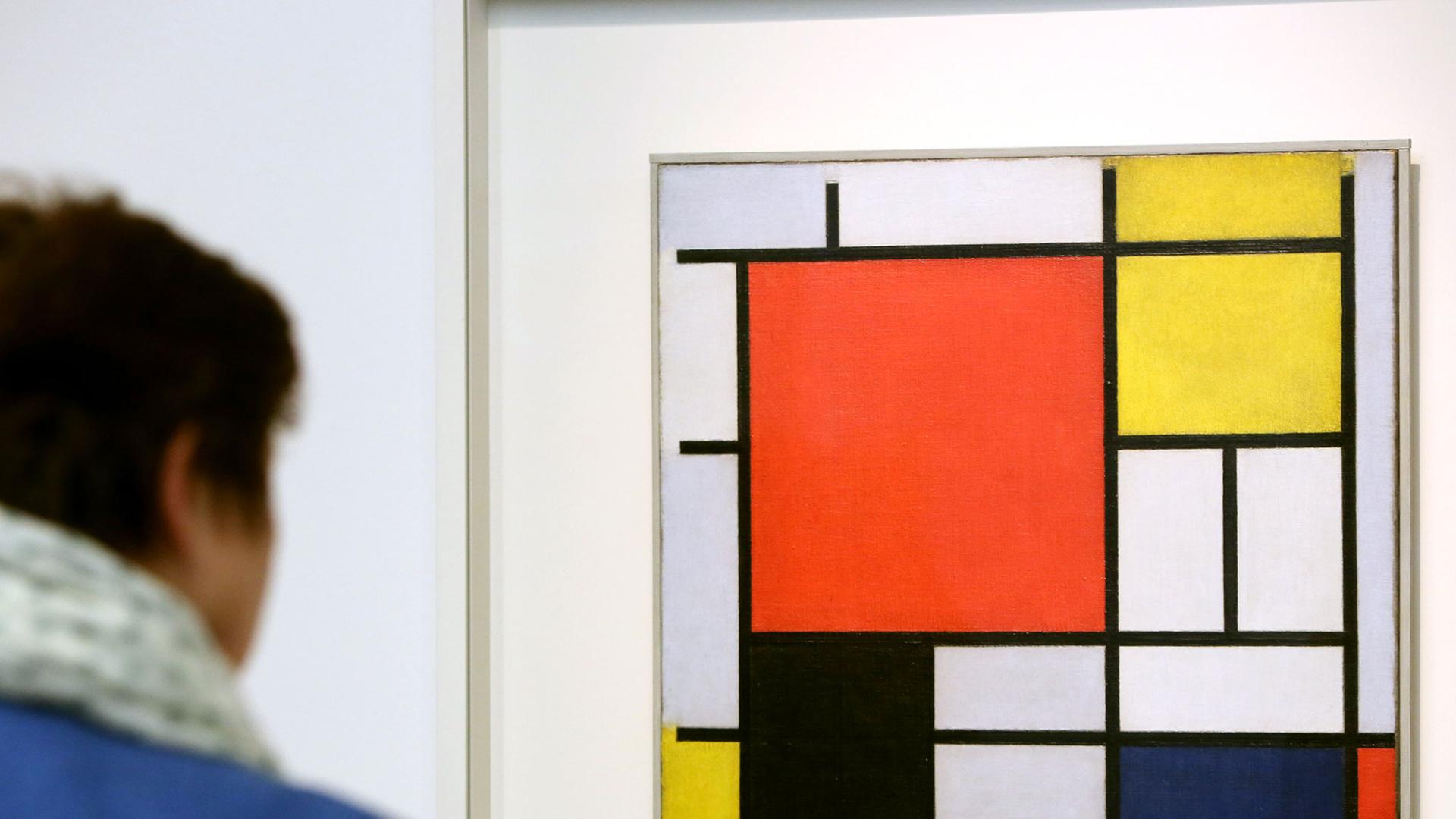

Wer die ewig wiederkehrenden Schauen zu Picasso, dem Bauhaus oder die Zeit der Staufer vor Augen hat, wird Tyradellis’ Kritik zustimmen, dass sich die meisten Ausstellungen damit begnügten, längst bekannte Bedeutungsinhalte nachzuerzählen beziehungsweise zu bebildern – und den Kurator als privilegierten Wissensträger zu inszenieren.

Tyradellis wünscht sich stattdessen Ausstellungen, die möglichst viele, unterschiedliche Objekte in überraschenden Konstellationen in ein neues Licht rücken. Deswegen plädiert er dafür, Objekte aus Alltag, Wissenschaft und Kulturgeschichte gleichberechtigt zusammenbringen. Darauf zielt seine Definition vom Museum als “Drittem Ort” und von der Ausstellung als “Ort des Dazwischen”. Es geht ihm um die “Begegnung verschiedenster Evidenzen und der Entfremdung gegenüber dem eigenen Wissen und den eigenen Sehgewohnheiten”.

Mit Ausstellungen “Möglichkeitsräume eröffnen”

Ganz neu ist dieser Ansatz freilich nicht. Unter dem Titel “Themenausstellung” hat sich in den letzten 20 Jahren eben der Ausstellungstypus durchgesetzt, der Tyradellis’ vorschwebt. Insofern rennt er mit seinem Buch offene Türen ein. Und trotz vieler Zitate von Georges Bataille, Jacques Derrida oder Michel Foucault schwankt sein Buch oft zwischen philosophischem Höhenflug und pragmatischem Ratgeber. Mal nennt er Museen “Labore des Sozialen”, will mit Ausstellungen “Möglichkeitsräume eröffnen”. Dann wieder rät er dazu, mit dem “zweitbesten Kunstwerk” Hierarchien in Frage zu stellen oder weiß, dass “beim Präsentieren auratischer Dinge Vorsicht geboten” ist. Auch Weisheiten wie die, dass “Vermittlung ein wechselseitiger Prozess” ist und Ausstellungen zum “eigenen Wahrnehmen ermutigen” sollten, sind nicht gerade taufrisch.

Tyradellis’ vehementes Plädoyer für das Museum als frei flottierenden Denkraum ist ein weiteres Indiz für den allmählichen Bedeutungswandel einer Leitinstitution der westlichen Moderne. Die Vermittlung des kulturellen Erbes ist diesem Kurator weniger wichtig als der Kick, durch irritierende Kombinationen Denkvorgänge auszulösen – bei Ausstellungsmachern wie Besuchern. So lesenswert Tyradellis Appell ist: Im Museum nur noch “evidenzkritische” Ausstellungen zu sehen, würde aber irgendwann auch ermüden.