Uwe Bork, geboren 1951 im niedersächsischen Verden (Aller), studierte an der Universität Göttingen Soziologie, Wirtschafts- und Sozialpolitik, Verfassungsgeschichte, Pädagogik und Publizistik. Bis Ende 2016 leitete er die Fernsehredaktion "Religion, Kirche und Gesellschaft" des SWR. Für seine Arbeiten wurde er mit dem Caritas-Journalistenpreis sowie zweimal mit dem Deutschen Journalistenpreis Entwicklungspolitik ausgezeichnet. Uwe Bork arbeitet als Autor, Referent und freier Journalist.

Kommunikation auf unterstem Niveau

04:19 Minuten

Rund 100 Milliarden Nachrichten werden täglich weltweit per WhatsApp verschickt. Allerdings oft mit fehlerhafter Grammatik und schlechtem Ausdruck, kritisiert der Autor und Journalist Uwe Bork. Er befürchtet einen Verlust der Sprachkompetenz.

Selten komme ich mir so alt vor wie in den Momenten, in denen ich auf meinem Smartphone Nachrichten erhalte. Noch aufgewachsen zu einer Zeit, in der Briefe auf Papier geschrieben wurden und ebenso eine Anrede wie eine Grußformel am Schluss enthalten mussten, staune ich jetzt über die Formlosigkeit, die sich in der schriftlichen Kommunikation breitgemacht hat.

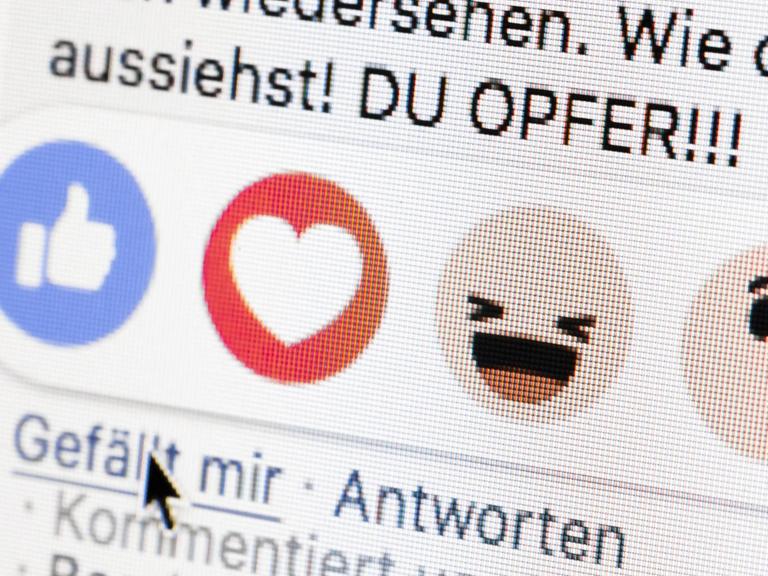

Groß- und Kleinschreibung scheinen ebenso wie die Zeichensetzung nur noch dem Zufallsprinzip zu gehorchen und offensichtlich gilt es längst als ausgemacht, dass sich Gefühle besser durch eine Reihung wahlweise grinsender oder greinender Gesichter ausdrücken lassen als durch fein abgewogene Worte. Wer weiß, was aus dem jungen Werther geworden wäre, wenn es zu seinen Zeiten schon Emojis gegeben hätte.

Schnelligkeit als oberstes Prinzip

Ja, ich gebe es zu: Die komprimierte Kommunikation, die viele Nutzerinnen und Nutzer von Kurznachrichtendiensten wie WhatsApp oder Telegram mit ihren beiden Daumen blitzschnell in ihre Smartphone-Tastatur touchen, ist mir fremd. Für viele Menschen macht es aber anscheinend keinen Sinn mehr, in dem, was sie schreiben, lange nach einem möglichst treffenden Ausdruck zu suchen, wenn sich Verständlichkeit durch ein paar kreativ gesetzte Zeichen und Abkürzungen doch offensichtlich ebenso gut erreichen lässt. Alles muss ja möglichst schnell gehen: ASAP, as soon as possible.

Bestechende Beredsamkeit ist folglich nicht unbedingt das, was die digitalen Diktatoren heute fördern und fordern. Sie entwerten eher den persönlichen Wortschatz, bei dem die Deutschen mehrere zehntausend Wörter in ihren Köpfen zur zumindest gelegentlichen Verwendung horten, als dass sie zu dessen Ausbau beitrügen. Elegante Eloquenz ist ihre Sache nicht, sie orientieren sich an der Straße und nicht an den Salons.

Nach der gesprochenen demokratisiert sich damit auch die geschriebene Sprache: Der korrigierende Rotstift wird ganz einfach selbst gestrichen, die Barrieren des Bildungsbürgertums werden abgebaut. Wer per "Messenger" kommuniziert, drechselt keine kunstvollen Sätze, er überträgt die Grundsätze der mündlichen Kommunikation auf deren Schriftform und betreibt damit das, was Sprachwandel fast immer ausmachte: eine Vereinfachung der Sprachstruktur und ein Verzicht auf grammatische Feinheiten. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod? Eben.

Bestechende Beredsamkeit ist folglich nicht unbedingt das, was die digitalen Diktatoren heute fördern und fordern. Sie entwerten eher den persönlichen Wortschatz, bei dem die Deutschen mehrere zehntausend Wörter in ihren Köpfen zur zumindest gelegentlichen Verwendung horten, als dass sie zu dessen Ausbau beitrügen. Elegante Eloquenz ist ihre Sache nicht, sie orientieren sich an der Straße und nicht an den Salons.

Nach der gesprochenen demokratisiert sich damit auch die geschriebene Sprache: Der korrigierende Rotstift wird ganz einfach selbst gestrichen, die Barrieren des Bildungsbürgertums werden abgebaut. Wer per "Messenger" kommuniziert, drechselt keine kunstvollen Sätze, er überträgt die Grundsätze der mündlichen Kommunikation auf deren Schriftform und betreibt damit das, was Sprachwandel fast immer ausmachte: eine Vereinfachung der Sprachstruktur und ein Verzicht auf grammatische Feinheiten. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod? Eben.

Verlust der Sprachkompetenz verhindern

Funktionieren tut das, keine Frage. Dennoch treibt mich weiterhin die Befürchtung um, dass 100 Milliarden täglicher WhatsApp-Nachrichten einen Abbau der gesellschaftlichen Sprachkompetenz befördern, der langfristig nicht nur ein paar Verbalerotiker und Traditionalisten in die Verstummung treiben könnte. Was nützt es, etwas zu sagen, wenn einen niemand mehr versteht?

Allenfalls eine Überlegung vermag mich hier ein wenig zu beruhigen. Bevor wir Menschen uns online Nachrichten schreiben können, müssen wir ja erst einmal – genau: das Lesen und Schreiben gelernt haben. Diese Grundkompetenz gilt es im Deutschunterricht unserer Schulen besser zu entwickeln und zu pflegen. Ein Fundament der Sprachbeherrschung und – ja, auch – der Sprachliebe ist zu legen, auf das aufgebaut werden kann und das sich nicht mehr leicht zerstören lässt. Oder – wenn Sie es ganz altmodisch ausgedrückt haben wollen – Lesen bildet und es weitet den Horizont.

Allenfalls eine Überlegung vermag mich hier ein wenig zu beruhigen. Bevor wir Menschen uns online Nachrichten schreiben können, müssen wir ja erst einmal – genau: das Lesen und Schreiben gelernt haben. Diese Grundkompetenz gilt es im Deutschunterricht unserer Schulen besser zu entwickeln und zu pflegen. Ein Fundament der Sprachbeherrschung und – ja, auch – der Sprachliebe ist zu legen, auf das aufgebaut werden kann und das sich nicht mehr leicht zerstören lässt. Oder – wenn Sie es ganz altmodisch ausgedrückt haben wollen – Lesen bildet und es weitet den Horizont.

Erst Worte ermöglichen die Selbstreflexion

Als alter weißer Mann mit einem Smartphone in seinen unbeweglichen Fingern möchte ich absolut nicht, dass dieser clevere kleine Kasten mehr als ohnehin schon mein Leben bestimmt. Es darf nicht dazu kommen, dass uns plötzlich die Worte und die Zeichen ausgehen, um unser Leben zu reflektieren und uns anderen mitzuteilen. Unsere Sprache darf sich unter keinen Umständen auf eine Funktion der Technik reduzieren lassen. Wir müssen reden. Mehr reden.