Die Avantgarde im Schatten

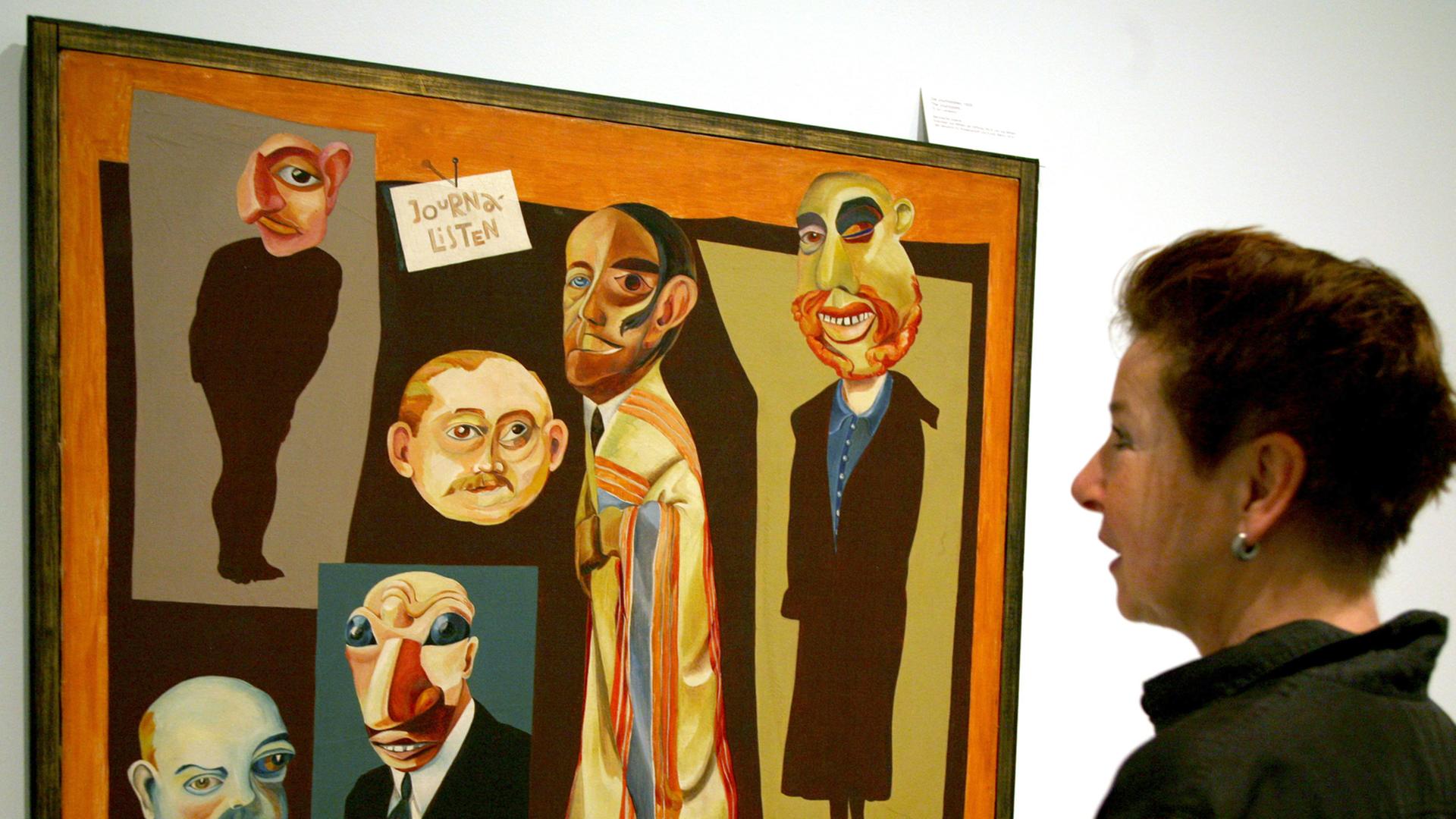

Sie waren in den 1920er und 1930er Jahren maßgeblich an den ästhetischen Neuerungen in Europa beteiligt, und standen doch lange Zeit im Schatten ihrer männlichen Kollegen: Eine Ausstellung im Düsseldorfer K20 rückt nun Arbeiten von Avantgarde-Künstlerinnen wie Hanna Höch und Sophie Tauber-Arp in den Blick und zeigt Querverbindungen auf.

Welch ein Entrée! Für die Düsseldorfer Ausstellung ist die "Bar Aubette" rekonstruiert worden. Sophie Taeuber-Arp hat das ehemalige Straßburger Tanz- und Vergnügungscafé in den 1920er-Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Hans Arp und dem De-Styl-Vertreter Theo van Doesburg gestaltet und die Wände kachelförmig mit Farbfeldern bemalt.

Sophie Taeuber-Arp ist auch der erste Raum dieser Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gewidmet, die acht europäische Künstlerinnen der Avantgarde vorstellt. Jede steht für sich und doch im Zusammenhang mit den anderen. Diese fordern geradezu Dialoge untereinander und zu ihren Werken heraus, wie Kuratorin Susanne Meaer-Büser betont.

"Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, Hannah Höch, Florence Henri sind vielleicht bekannter - trotzdem noch beim großen Publikum weitgehend im Dunkeln. Die Ausstellung versucht außerdem, diese Künstlerinnen einmal zusammen zu zeigen, das ist nämlich noch nie passiert, und damit auch deren inhaltlich-künstlerische Verbindungen aufzudecken."

Es war ein längerer Auswahlprozess nötig, ehe feststand, welche der Künstlerinnen in Düsseldorf – und anschließend im dänischen Humblebaek - ausgestellt werden. Ihre Oeuvres sind so stringent, so gehaltvoll und unverwechselbar, dass jede Einzelne heute als Pionierin für ihre Kunstrichtung anerkannt ist. Jede hatte eine fundierte Ausbildung an einer Kunstgewerbeschule gemacht. Für keine galt, so Susanne Meyer-Büser,

"dass sie im Schatten ihrer Partner blieben. Die Künstlerinnen, und da muss man sehr genau die einzelnen Lebensläufe angucken, haben sehr unterschiedliche Strategien und haben mit ihren Partnern sehr unterschiedliche Beziehungen gehabt."

Hannah Höch stellt ihre schwierige Verbindung mit Raoul Hausmann subtil in der Collage "Die Braut" dar; ihre Fotocollagen faszinieren bis heute das Publikum. Sonia Delaunay übernahm klug die wirtschaftliche Sicherung ihrer Familie, erklärt die Kuratorin, indem sie

"die konkrete Kunst, die sie gemacht hat, auf exklusives Modedesign übertragen hat. Sie hat bis in die 60er-Jahre hinein für das Amsterdamer Luxus-Kaufhaus Metz Stoffe produziert, die zum Teil nur in 30 Meter Ware, also in absoluten Luxusgütern umgesetzt worden sind."

In Düsseldorf ist ein kostbarer Mantel für die Stummfilm-Größe Gloria Swanson zu sehen.

Eine andere Entwicklung nahm Dora Maar. Diese außerordentlich begabte Fotografin hat ab 1927 zunächst im Bereich der Modefotografie gearbeitet und sich später auch mit sozialkritischen Themen beschäftigt. Dann traf sie Pablo Picasso.

"Der allerdings leider das Vermögen hatte, sie von der Fotografie abzubringen, das heißt, sie durfte noch seine Gemälde und ihn beim Arbeiten fotografieren, aber das surreale Fotografieren war von diesem Moment an gestorben."

So unterschiedlich die Arbeiten der acht Künstlerinnen von Umfang und Thema sind, so deutlich spüren sie den gesellschaftlichen Umbruch und die neue Rolle der Frau nach dem Ersten Weltkrieg auf. Susanne Meyer-Büser deutet auf eine Fotoserie.

"Wenn man Claude Cahun sieht, die in ihren Selbstporträts eigentlich das Radikalste macht, was man in der Zeit tun konnte als Frau, nämlich sich als solche zu negieren und immer wieder in Frage zu stellen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und immer wieder zu fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich Frau, bin ich Mann, bin ich androgyn?"

Jede Künstlerin hat in der Ausstellung einen eigenen Bereich, und jeder Bereich ist durchlässig, sodass man Blickachsen und Durchblicke hat. Man erkennt Vergleichbares und bemerkt erst beim näheren Hinsehen, dass da eine andere Künstlerin tätig war. Ob das Oeuvre umfangreich ist wie bei Sophie Taeuber-Arp oder das von Katarzyna Kobro mit 19 bis heute dokumentierten Stücken eher winzig – jedes ist für sich ein abgeschlossener Komplex.

Dazu gehört ohne Zweifel ein Film. Kuratorin Susanne Meyer-Büser schwärmt von einem Highlight.

"Ja, der Film ist vielleicht wirklich für viele eine absolute Entdeckung: Er stammt nämlich von Germaine Dulac, 'La coquille et le clergyman'. Dieser Film stammt von 1927 und damit ein Jahr vor Luis Bunuels 'Der andalusische Hund'. Dieser Film von Germaine Dulac ist damit der erste surrealistische Film, den es gab."

Service:

Die Ausstellung "Die andere Seite des Mondes" ist vom 22.10.2011 – 15.01.2012 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 zu sehen.

Sophie Taeuber-Arp ist auch der erste Raum dieser Ausstellung in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gewidmet, die acht europäische Künstlerinnen der Avantgarde vorstellt. Jede steht für sich und doch im Zusammenhang mit den anderen. Diese fordern geradezu Dialoge untereinander und zu ihren Werken heraus, wie Kuratorin Susanne Meaer-Büser betont.

"Sophie Taeuber-Arp, Sonia Delaunay, Hannah Höch, Florence Henri sind vielleicht bekannter - trotzdem noch beim großen Publikum weitgehend im Dunkeln. Die Ausstellung versucht außerdem, diese Künstlerinnen einmal zusammen zu zeigen, das ist nämlich noch nie passiert, und damit auch deren inhaltlich-künstlerische Verbindungen aufzudecken."

Es war ein längerer Auswahlprozess nötig, ehe feststand, welche der Künstlerinnen in Düsseldorf – und anschließend im dänischen Humblebaek - ausgestellt werden. Ihre Oeuvres sind so stringent, so gehaltvoll und unverwechselbar, dass jede Einzelne heute als Pionierin für ihre Kunstrichtung anerkannt ist. Jede hatte eine fundierte Ausbildung an einer Kunstgewerbeschule gemacht. Für keine galt, so Susanne Meyer-Büser,

"dass sie im Schatten ihrer Partner blieben. Die Künstlerinnen, und da muss man sehr genau die einzelnen Lebensläufe angucken, haben sehr unterschiedliche Strategien und haben mit ihren Partnern sehr unterschiedliche Beziehungen gehabt."

Hannah Höch stellt ihre schwierige Verbindung mit Raoul Hausmann subtil in der Collage "Die Braut" dar; ihre Fotocollagen faszinieren bis heute das Publikum. Sonia Delaunay übernahm klug die wirtschaftliche Sicherung ihrer Familie, erklärt die Kuratorin, indem sie

"die konkrete Kunst, die sie gemacht hat, auf exklusives Modedesign übertragen hat. Sie hat bis in die 60er-Jahre hinein für das Amsterdamer Luxus-Kaufhaus Metz Stoffe produziert, die zum Teil nur in 30 Meter Ware, also in absoluten Luxusgütern umgesetzt worden sind."

In Düsseldorf ist ein kostbarer Mantel für die Stummfilm-Größe Gloria Swanson zu sehen.

Eine andere Entwicklung nahm Dora Maar. Diese außerordentlich begabte Fotografin hat ab 1927 zunächst im Bereich der Modefotografie gearbeitet und sich später auch mit sozialkritischen Themen beschäftigt. Dann traf sie Pablo Picasso.

"Der allerdings leider das Vermögen hatte, sie von der Fotografie abzubringen, das heißt, sie durfte noch seine Gemälde und ihn beim Arbeiten fotografieren, aber das surreale Fotografieren war von diesem Moment an gestorben."

So unterschiedlich die Arbeiten der acht Künstlerinnen von Umfang und Thema sind, so deutlich spüren sie den gesellschaftlichen Umbruch und die neue Rolle der Frau nach dem Ersten Weltkrieg auf. Susanne Meyer-Büser deutet auf eine Fotoserie.

"Wenn man Claude Cahun sieht, die in ihren Selbstporträts eigentlich das Radikalste macht, was man in der Zeit tun konnte als Frau, nämlich sich als solche zu negieren und immer wieder in Frage zu stellen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und immer wieder zu fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich Frau, bin ich Mann, bin ich androgyn?"

Jede Künstlerin hat in der Ausstellung einen eigenen Bereich, und jeder Bereich ist durchlässig, sodass man Blickachsen und Durchblicke hat. Man erkennt Vergleichbares und bemerkt erst beim näheren Hinsehen, dass da eine andere Künstlerin tätig war. Ob das Oeuvre umfangreich ist wie bei Sophie Taeuber-Arp oder das von Katarzyna Kobro mit 19 bis heute dokumentierten Stücken eher winzig – jedes ist für sich ein abgeschlossener Komplex.

Dazu gehört ohne Zweifel ein Film. Kuratorin Susanne Meyer-Büser schwärmt von einem Highlight.

"Ja, der Film ist vielleicht wirklich für viele eine absolute Entdeckung: Er stammt nämlich von Germaine Dulac, 'La coquille et le clergyman'. Dieser Film stammt von 1927 und damit ein Jahr vor Luis Bunuels 'Der andalusische Hund'. Dieser Film von Germaine Dulac ist damit der erste surrealistische Film, den es gab."

Service:

Die Ausstellung "Die andere Seite des Mondes" ist vom 22.10.2011 – 15.01.2012 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 zu sehen.