DFG fördert Forschungsprojekt zur "Lehrdichtung"

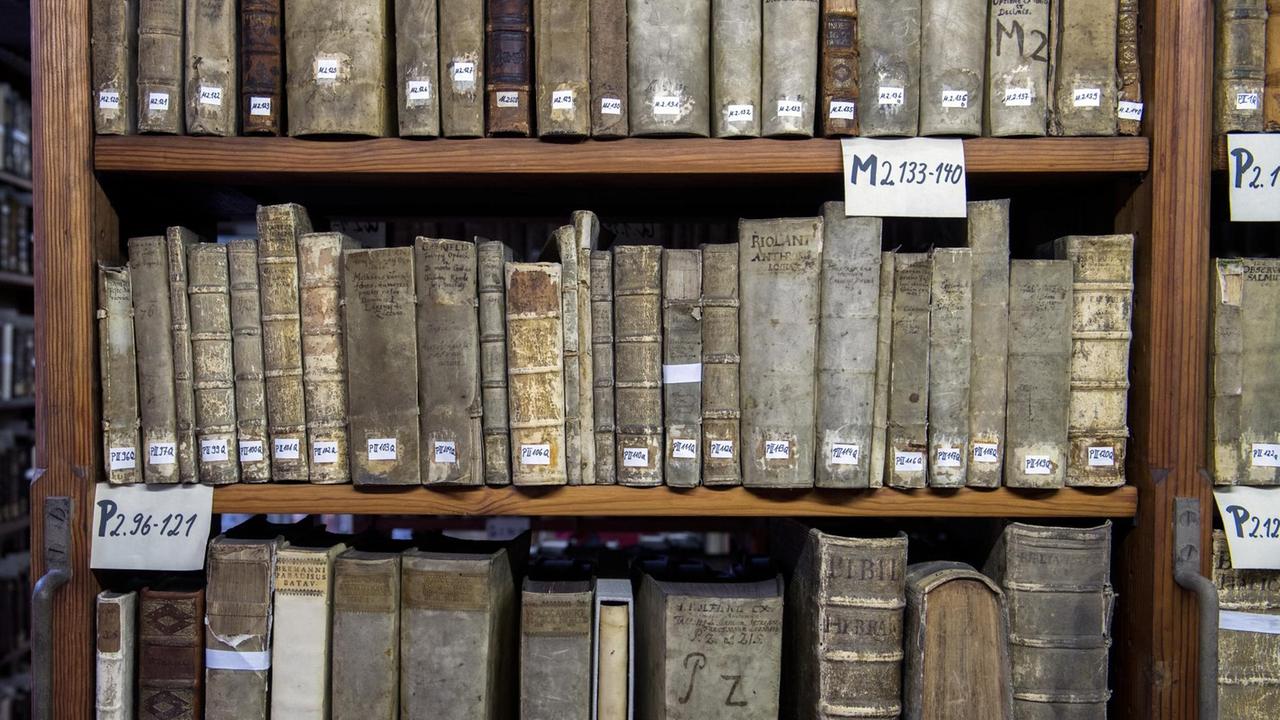

Als die modernen Naturwissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert entstanden, bediente man sich unter anderem der Dichtung, um das neue Wissen zu verbreiten. Diese poetische Vermittlung von naturphilosophischem Wissen - etwa aus der Geologie, Astronomie und Botanik - wird auch als sogenannte "Lehrdichtung" verstanden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das britische Arts and Humanities Research Council fördern nun Arbeiten zur Lehrdichtung in England und Deutschland mit 880.000 Euro. Dabei gehe es um die Zeit der Renaissance bis zur Aufklärung, teilte die Universität Bayreuth mit. Das Projekt erforscht die volkssprachliche und die neulateinische Lehrdichtung, die sich mit Themen von der Bluttransfusion bis zur Flugtheorie beschäftigt, so der Literaturwissenschaftler Florian Klaeger von der Universität Bayreuth. Dazu komme ein Strauß unbekannter und größtenteils nur im Manuskript vorliegender Texte von Frauen wie Anne Southwell, Dorothy Calthorpe oder Jane Barker. Sie hätten theologisch-naturwissenschaftliches Wissen teils auf überraschende Weise formuliert. Klaeger betont, dass sich nun eine Forschungslücke schließe. Denn obwohl sich die Wissenschaft seit einiger Zeit mit der "Poetologie des Wissens" beschäftige, sei sie bisher vornehmlich auf die volkssprachliche Prosa späterer Epochen und auf männliche Autoren konzentriert gewesen.