Lebensgewohnheiten in Ost und West

Die Ausgangsfrage der zweiteiligen ZDF-Dokumentation "Wo lag das bessere Deutschland?", die sich um das Aufwachsen in der BRD und der DDR dreht, klingt provokativ - ein bisschen als würden wir nach dem Super-Deutschland suchen, bloß ohne Dieter Bohlen. Fernsehkritiker Torsten Körner hat eingeschaltet.

Zusammen mit Lara Mandoki und Constantin von Jascheroff - die beiden Schauspieler werden dem Zuschauer als "Kinder der Wende" vorgestellt - reist man zurück in die Zeit und vergleicht die Lebensgewohnheiten der Deutschen in Ost und West. Im ersten Teil der Recherche werden die 50er und 60er-Jahre durchhechelt.

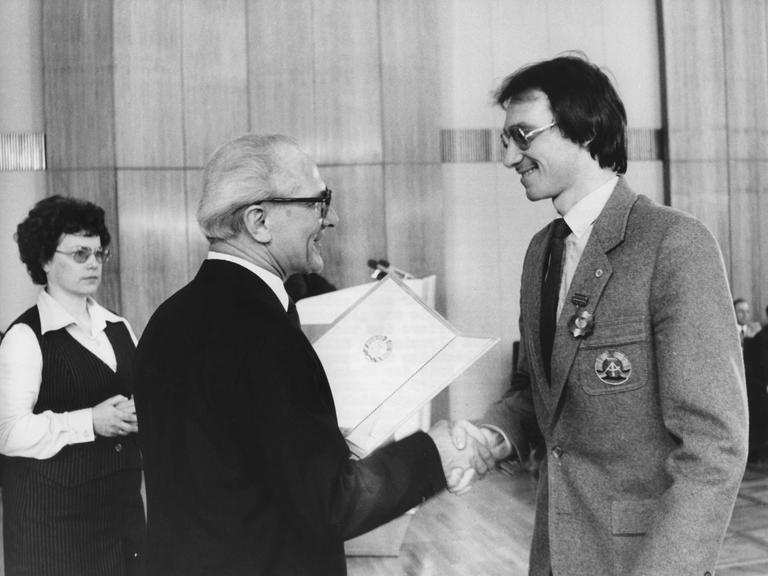

Prominente Zeitzeugen wie Hans Dibanetrich Genscher, Uschi Glas, Wolfgang Bosbach, Frank Schöbel oder Katja Ebstein erinnern sich an ihre Jugend. Erstaunliches wird dabei nicht zutage gefördert. Zu viele O-Ton-Schnipsel, zu viele kurze Bilder. Gerade war man noch dabei, den Mauerbau zu verstehen, schon muss man sich mit dem Vergleich von Eissorten, Autos und Partygetränken herumschlagen.

Geschichte wird banalisiert

Die große und kleine Geschichte finden hier nicht zusammen, die Schauspieler als Zeitreisende werden in ungeschickte Szenen gezwungen, von Jascheroff probiert aus, wie es war, einen Fluchttunnel zwischen Ost und West zu buddeln und Lara Mandoki lässt sich von einer Maskenbildnerin zu Brigit Bardot verwandeln. In beiden Fällen ist das Ergebnis bescheiden. Auf diese Weise wird Geschichte eher banalisiert, aber nicht lebendig.

Der Versuch, ein jüngeres Publikum anzusprechen, erscheint halbherzig, stattdessen zielt die Dokumentation zwischen alle Zielgruppen. Die Umlaufgeschwindigkeit der Info-Häppchen ist so hoch, dass man keine Zeit findet, über provozierende Aussagen nachzudenken, zwischen den O-Tönen findet kein Dialog statt und die Schauspieler sagen Bewertungssätze auf, die andere für sie geschrieben haben. Der Versuch, junges Fernsehen zu machen, wirkt hier ganz schön alt.