Die Freiheit des Andersredenden

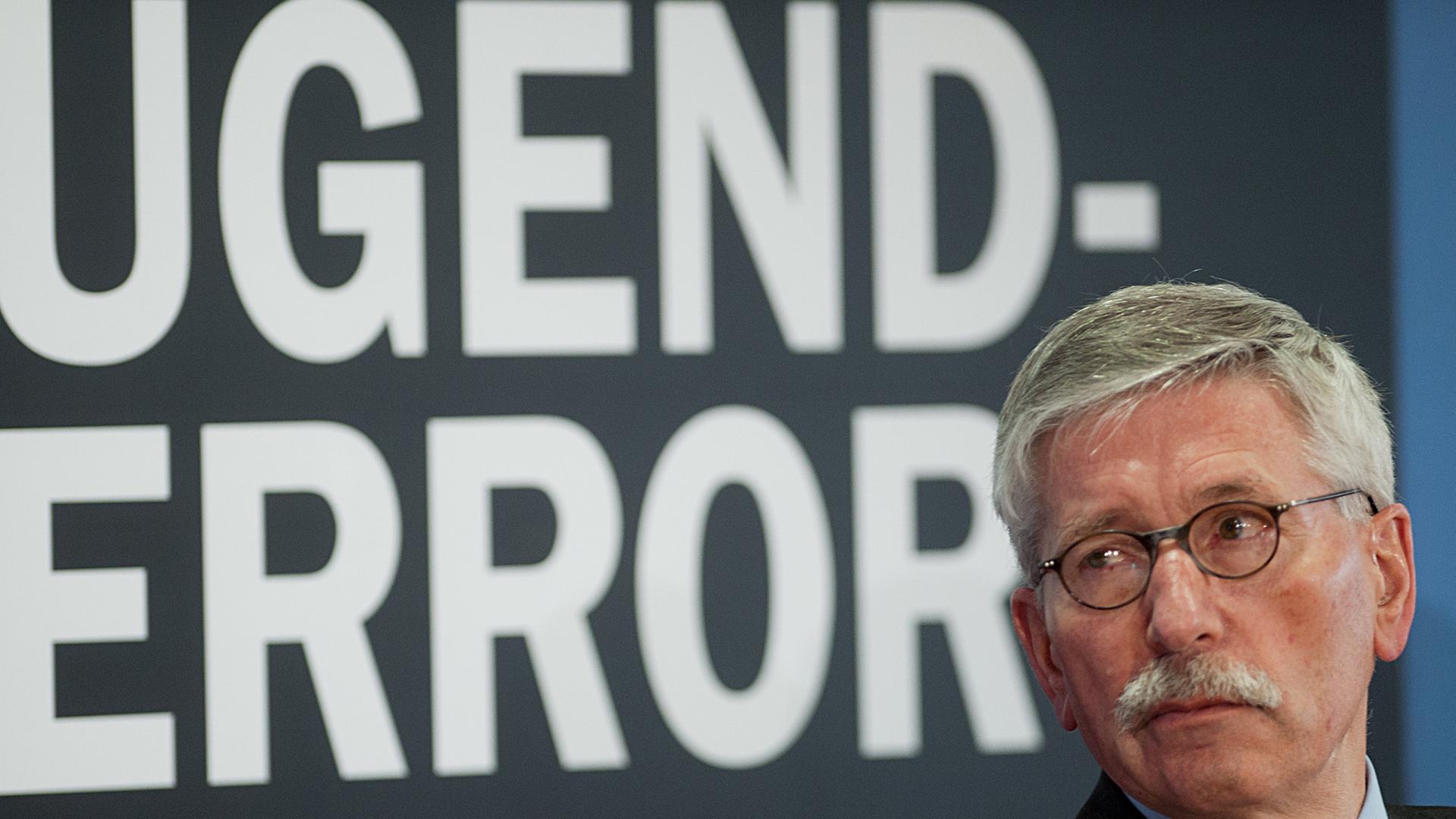

Sarrazins Klage über den "Tugendterror" und Lewitscharoffs Predigt gegen "Halbwesen" aus dem Reagenzglas sind folgenlos versickert in der Dialektik der Empörung um ihrer selbst willen.

Der öffentliche Diskurs in Deutschland ist in einem erbärmlichen Zustand. Wo er überhaupt stattfindet, verfolgt er ein unfassbar simples Reiz-Reaktionsschema, das öffentliche Äußerungen auf eklatfähige Begriffe abscannt. Ist dabei ein annähernd verdächtiger Schatten erkannt, wird ohne jede Redlichkeit und Quellenarbeit geurteilt, verspottet und verurteilt.

Selten wird dabei richtig zitiert, noch seltener präzise hingehört. Sätze werden aus Zusammenhängen gerissen, Gedanken aus Kontexten gelöst. Um Inhalte, Themen, um Gehalt, Sachverhalt und Widerstreit, um das Verstehen des Gesagten also geht es gar nicht mehr.

Warum lassen wir in bester liberaler Gelassenheit einen Redner nicht erst ausreden, freireden, andersreden?

Warum soll Sarrazin eigentlich "das Maul halten", wie feinsinnige Transparente immer dort fordern, wo er auftritt? Warum hören wir ihm nicht erstmal zu, widerlegen seine Aussagen, wo nötig, zeigen ihm Kategorienfehler auf, wo angebracht, halten seinen Texten die Empirie von Studien entgegen, wo möglich? Oder hat der Mann, dessen Hauptthesen bis heute wissenschaftlich nicht widerlegt sind, womöglich Recht mit dem Satz, bereits die Benennung von Sachverhalten führe zum Eklat, obwohl die Sachverhalte an sich gar nicht zur Kenntnis genommen würden?

Die Frage der Stunde ist also: Was machen wir zur Quelle unserer Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit – das Wunschbild einer Wirklichkeit oder die Wirklichkeit selbst?

Eine engagierte Lebensschützerin

Nehmen wir den Fall der Sibylle Lewitscharoff und ihrer Rede vom 2. März, die in öffentlichen Wortmeldungen als menschenverachtend, ungeheuerlich, gar gefährlich eingestuft wurde.

Die Schriftstellerin hatte gegen Reproduktionsmedizin, Leihmutterschaft und die Hybris der Medizintechnik agitiert. Als überaus engagierte Lebensschützerin, die im übrigen explizit keine Abtreibungsgegnerin ist, vertritt sie Positionen, die auch im Vatikan oder unter strenggläubigen Christen zu finden sein könnten.

Lewitscharoffs Rede ist eine kapitalismuskritische, technikkritische, individualismus-kritische Philippika, konservativ, altertümelnd, kitschig, eine gottfrohe und etwas schwülstige Predigt gegen die instrumentelle Vernunft und ihre Anmaßungen.

Man kann ihr Sprechen von "Halbwesen", von "biblischem Onanieverbot" oder von der Widerwärtigkeit des "Fortpflanzungsgemurkses" berechtigerweise widerwärtig finden. Aber man muss das Gesagte doch erst einmal gelten lassen und sich mit dem dahinterstehenden Topos der Technikkritik auseinandersetzen.

Könnte ihre Kritik an der Optimierung des Lebens und an der Egomanie, Zufall und Schicksal korrigieren zu wollen, nicht bedenkenswert sein?

Die Anarchie des Verdachts

Doch Journalisten, Blogger und andere Netzwerker waren sofort empört, und zwar im Höchstmaß, über ein paar in der Tat unglücklich gewählte Begriffe, und sie waren noch empörter, dass die Empörung im Literaturbetrieb ausbleibt. Und dann? Ende. Das war’s. Fini. Eklat erledigt. Dann kam Hoeneß. Wo aber war und ist die Auseinandersetzung mit Wohl und Wehe der Medizintechnik, wenn man Lewitscharoffs erzbischöflich getönte Rede schon aufgreift?

Ebenso bedenklich wie der rasante Verurteilungs-Jakobinismus ist die damit einhergehende Anarchie des Verdachts. Der gerade eben freigesprochene Christian Wulff war vor jedem juristischen Urteil bereits ebenso persona non grata, wie Sebastian Edathy ohne jede bewiesene Schuld bereits jetzt eine Person ohne bürgerliche Ehre ist.

Es mag sein, dass die Sehnsucht nach Empörung eine Sehnsucht nach Übersichtlichkeit in einer weitgehend unübersichtlich gewordenen Lebenswelt ist, gewiss. In Zeiten des allgemeinen Niedergangs von Scham-und Hemmschwellen und einer primitiven Freund-Feind-Ideologie wären Präzision, Hermeneutik und intellektuelle Redlichkeit sehr erstrebenswerte Wegmarken auf dem Weg zurück in eine selbstbewusste Debatten-Zivilisation, in der niemand jemals mehr die Frage stellen müsste, was man in Deutschland eigentlich sagen dürfe, weil auch der wirre Geist selbstverständliche Nobilität erführe.

Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden und also Andersredenden, von links bis rechts – das zeichnet eine aufgeklärte Gesellschaft aus, die sich ja, zu unserem größten Glück, durch den Widerstreit der Argumente, durch Diskussion und Öffentlichkeit selbst begründet.

Christian Schüle© Foto: privat

Christian Schüle, 43, hat in München und Wien Philosophie und Politische Wissenschaft studiert, war Redakteur der ZEIT und lebt als freier Essayist, Schriftsteller und Autor in Hamburg. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt den Roman "Das Ende unserer Tage" (Klett-Cotta), den Essay "Vom Ich zum Wir" (Piper) und gerade eben den Essay "Wie wir sterben lernen" (Pattloch Verlag).