Debatte über die Rückgabe von NS-Raubkunst

Einig waren sich die Experten darin, dass Deutschland bei der Rückgabe von Kunstwerken, die ihren meistens jüdischen Besitzern während der Nazi-Zeit geraubt wurden, nach wie vor eine besondere Verantwortung trägt. Allerdings wurde beklagt, dass die Herkunftsforschung von Gemälden hier zu Lande besonders im Argen liege.

An einem wollen die Mitglieder des Kulturausschusses keinen Zweifel aufkommen lassen, daran, dass Deutschland bei der Rückgabe von Kunstwerken, die ihren meistens jüdischen Besitzern während der Nazi-Zeit geraubt oder abgepresst wurden, nach wie vor eine besondere Verantwortung trägt. Die CDU-Abgeordnete Monika Grütters formulierte es so:

"Dass Deutschland also eine moralische Verpflichtung hat zur Rückgabe von Kulturgütern, die in der NS-Zeit geraubt wurden, das ist unbestritten und mit Sicherheit hier Konsens."

Die CDU-Politikerin erntete allerdings Widerspruch, als sie beklagte, dass viele Museen und Besitzer sich scheuten, Bilder für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen, weil sie Angst vor Begehrlichkeiten hätten. Damit spielte Monika Grütters offenbar auf die Erben, Anwälte und Auktionshäuser an, die angeblich Jagd auf Bilder zweifelhafter Herkunft machen und die Museen um ihre Bestände fürchten lassen. Deshalb fühlte sich die kulturpolitische Sprecherin der Linkspartei, Luc Jochimsen, aufgerufen, an die historischen Ursachen dieser Debatte zu erinnern:

"Wir reden hier über ein ganz besonderes Kapitel von Konsequenzen aus einer Diktatur, die Menschen um ihr Hab und Gut, besonders wertvolles Kultur-Hab-und-Gut gebracht hat. Und darüber können wir nicht durch Diskussionen über "arme kleine Museen", die jetzt um ihre Verluste bangen und den Mythos der Museen als Opfer einer Politik des Wegnehmens, uns hinwegtäuschen."

Dass die Museen in Deutschland Nutznießer des NS- Kunstraubs waren, daran erinnerte Georg Heuberger, Leiter des Frankfurter Büros der Jewish Claims Conference, der als einer der Experten vom Kulturausschuss geladen war:

"Am 9. Mai 1945 wäre es die Aufgabe der Museen in Deutschland gewesen, die Objekte, die in ihre Häuser gelangt sind 1933 bis 1945, daraufhin zu untersuchen, ob da nicht geraubte Objekte dabei sind, und dann wäre die Aufgabe gewesen, ich will gar nicht von Moral sprechen, wäre es eine Frage des Anstands gewesen, dass man dann auf die Altbesitzer zugegangen wäre und ihnen die Objekte zurückgegeben hätte."

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, begegnete dem indessen mit dem Hinweis, dass die Museen nach dem Krieg vor allem mit dem Wiederaufbau beschäftigt gewesen seien und keineswegs als Erstes die eigenen Verluste aufgelistet hätten, wie Heuberger ihnen vorgeworfen hatte.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verfügt inzwischen über einige Erfahrung mit der Restitution. In 19 Fällen wurden Kunstwerke an ihre alten Besitzer oder deren Erben zurückgegeben, zehn Fälle sind noch nicht abgeschlossen, in fünf Fällen wurden die Ansprüche zurückgewiesen.

Der Schlüssel liege in der Provenienzforschung, betont Lehmann, die Aufklärung der komplexen Umstände, unter denen ein Gemälde erworben wurde, sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass man in allen Fällen mit den Erben direkt habe verhandeln können.

Lehmann: "Ich habe die Verhandlungen wirklich bewegend erlebt. Und da war plötzlich an dem Tisch das ganze Schicksal, der ganze Krieg, die ganze Verfolgung, die Emigration, nie mehr einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. All das war plötzlich da. Und genau in diesem Gespräch, in diesem Engagement merken auch die Erben, das ist ein ganz anderes Deutschland, mit dem verhandelt wird."

Die Provenienzforschung liegt in Deutschland allerdings im Argen, wie die meisten Experten beklagten. Es gebe keine Koordinierung, die Museen arbeiteten mehr oder weniger mangelhaft vor sich hin, keiner wisse, was der andere tue. Kleinere Einrichtungen könnten sich diese aufwändige und kostenintensive Arbeit schlicht nicht leisten, Kooperationen wären also sinnvoll. Aber der vor einigen Jahren aus einer Eigeninitiative von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen entstandene Arbeitskreis Provenenienzforschung ist durch die zeitliche Befristung aller Stellen, die von einigen großen Museen bewilligt worden waren, nicht weitergeführt worden.

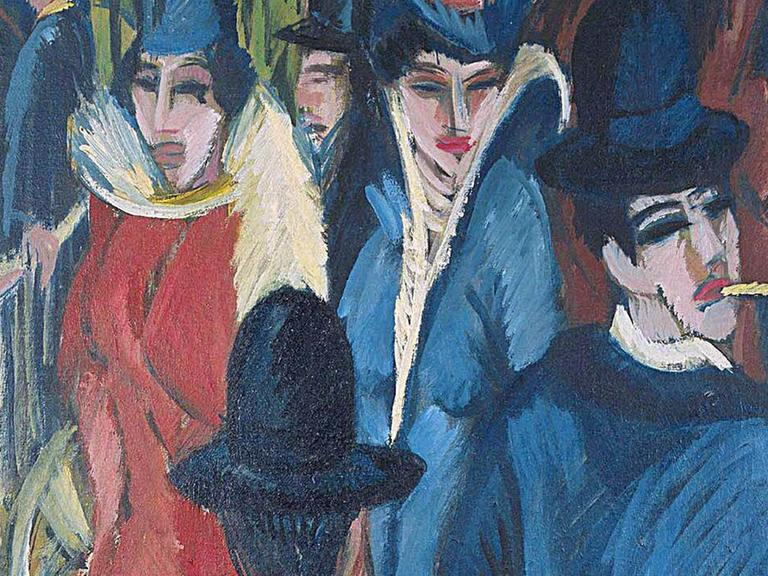

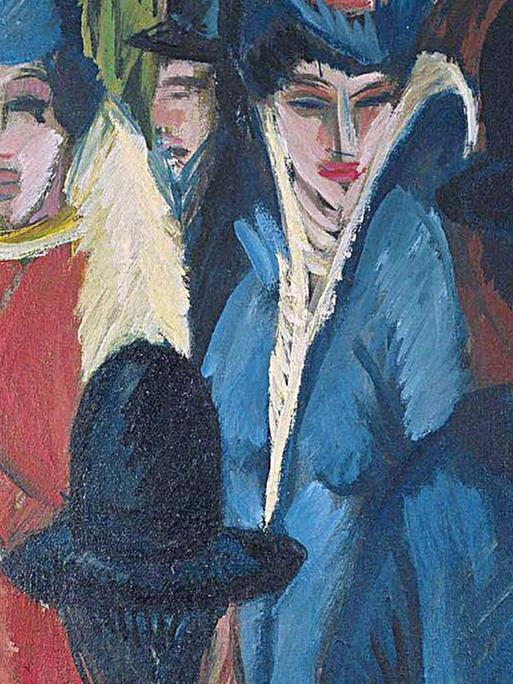

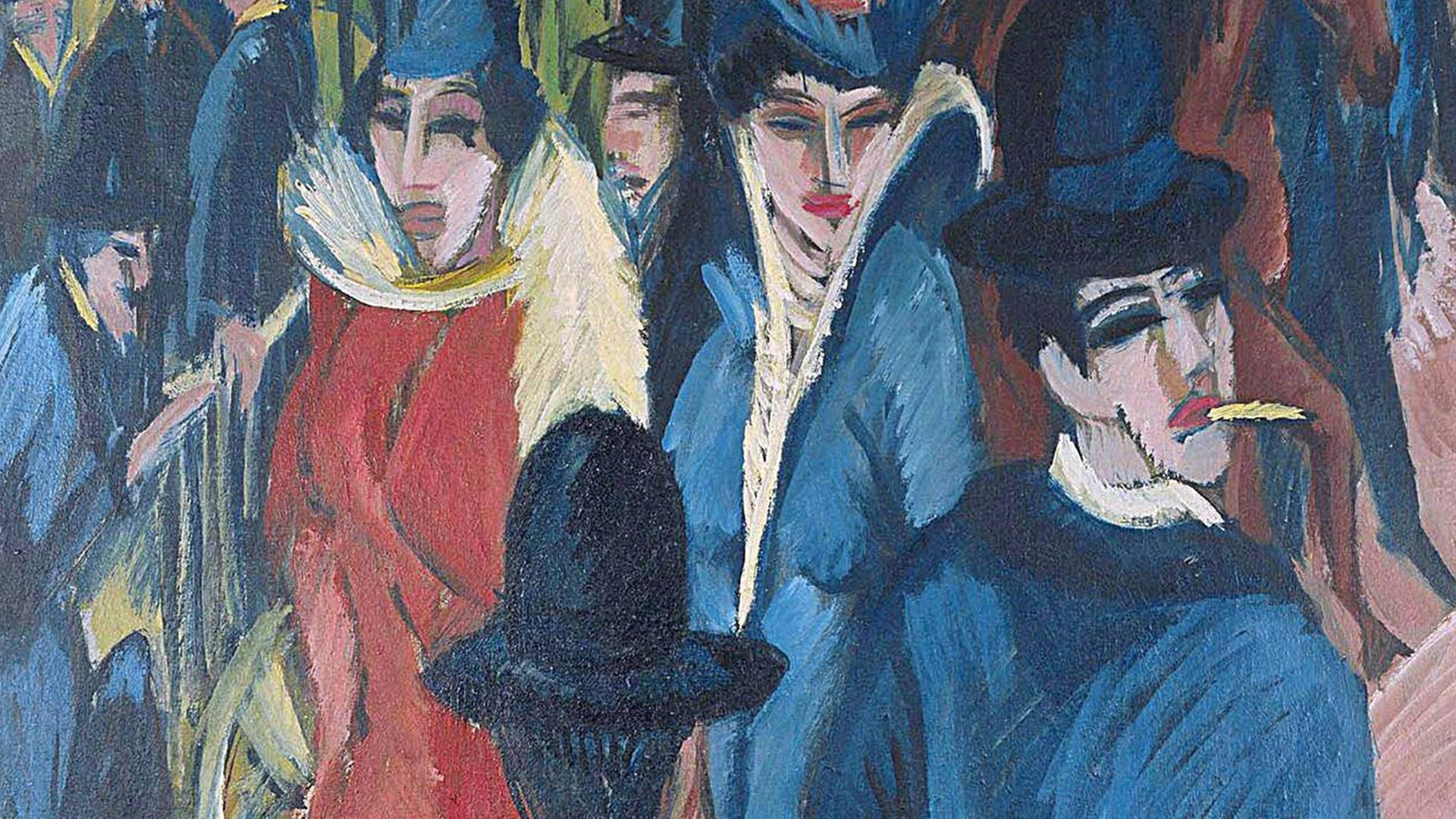

In dieser Anhörung wurde auch klar, dass der Wirbel um Kirchner oder Klimt ein falsches Bild von der Problematik der Restitution vermittelt. 90 Prozent der Fälle werden ohne großes Aufsehen geklärt. Und nur selten geht es um Millionenwerte oder gar Habgier, wie manche Kommentatoren andeuten, wenn sie zynisch vom "Vorzug des Abhandenkommens" reden. Noch einmal Georg Heuberger:

"Es sind 90 Prozent der Dinge, um die es geht oder noch mehr - da geht es gar nicht um den materiellen Wert. Das sind doch nicht alles Kirchner-Gemälde und Klimt-Gemälde. Sondern bei den meisten Dingen geht es um Grafiken, um Bücher, Autographen, um Dinge, die der Familie mal gehört haben und die man finden möchte und zurück haben möchte in den Familien."

Es ist dringend nötig die Diskussion wieder zu versachlichen, wozu die Anhörung des Kulturausschusses sicher einen wertvollen Beitrag geleistet hat. Ebenso nötig ist es, die Schwachstellen deutscher Restitutionspolitik endlich zu beseitigen, also vor allem die Provenienzforschung zu stärken, die Effizienz der Magdeburger Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste zu steigern und die Kompetenz der Beratenden Kommission zu erweitern, die in Streitfällen tätig werden kann, aber nur wenn sie von beiden Konfliktparteien angerufen wird. Wenn zum Beispiel ein Bürgermeister einer Kleinstadt erklärt: Wir geben nichts heraus und mit Erben verhandeln wir auch nicht, sind auch der Beratenden Kommission die Hände gebunden. Das hat dann allerdings mit der viel beschworenen moralischen Verantwortung nichts mehr zu tun.

"Dass Deutschland also eine moralische Verpflichtung hat zur Rückgabe von Kulturgütern, die in der NS-Zeit geraubt wurden, das ist unbestritten und mit Sicherheit hier Konsens."

Die CDU-Politikerin erntete allerdings Widerspruch, als sie beklagte, dass viele Museen und Besitzer sich scheuten, Bilder für Ausstellungen zur Verfügung zu stellen, weil sie Angst vor Begehrlichkeiten hätten. Damit spielte Monika Grütters offenbar auf die Erben, Anwälte und Auktionshäuser an, die angeblich Jagd auf Bilder zweifelhafter Herkunft machen und die Museen um ihre Bestände fürchten lassen. Deshalb fühlte sich die kulturpolitische Sprecherin der Linkspartei, Luc Jochimsen, aufgerufen, an die historischen Ursachen dieser Debatte zu erinnern:

"Wir reden hier über ein ganz besonderes Kapitel von Konsequenzen aus einer Diktatur, die Menschen um ihr Hab und Gut, besonders wertvolles Kultur-Hab-und-Gut gebracht hat. Und darüber können wir nicht durch Diskussionen über "arme kleine Museen", die jetzt um ihre Verluste bangen und den Mythos der Museen als Opfer einer Politik des Wegnehmens, uns hinwegtäuschen."

Dass die Museen in Deutschland Nutznießer des NS- Kunstraubs waren, daran erinnerte Georg Heuberger, Leiter des Frankfurter Büros der Jewish Claims Conference, der als einer der Experten vom Kulturausschuss geladen war:

"Am 9. Mai 1945 wäre es die Aufgabe der Museen in Deutschland gewesen, die Objekte, die in ihre Häuser gelangt sind 1933 bis 1945, daraufhin zu untersuchen, ob da nicht geraubte Objekte dabei sind, und dann wäre die Aufgabe gewesen, ich will gar nicht von Moral sprechen, wäre es eine Frage des Anstands gewesen, dass man dann auf die Altbesitzer zugegangen wäre und ihnen die Objekte zurückgegeben hätte."

Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Klaus-Dieter Lehmann, begegnete dem indessen mit dem Hinweis, dass die Museen nach dem Krieg vor allem mit dem Wiederaufbau beschäftigt gewesen seien und keineswegs als Erstes die eigenen Verluste aufgelistet hätten, wie Heuberger ihnen vorgeworfen hatte.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verfügt inzwischen über einige Erfahrung mit der Restitution. In 19 Fällen wurden Kunstwerke an ihre alten Besitzer oder deren Erben zurückgegeben, zehn Fälle sind noch nicht abgeschlossen, in fünf Fällen wurden die Ansprüche zurückgewiesen.

Der Schlüssel liege in der Provenienzforschung, betont Lehmann, die Aufklärung der komplexen Umstände, unter denen ein Gemälde erworben wurde, sei die Voraussetzung dafür gewesen, dass man in allen Fällen mit den Erben direkt habe verhandeln können.

Lehmann: "Ich habe die Verhandlungen wirklich bewegend erlebt. Und da war plötzlich an dem Tisch das ganze Schicksal, der ganze Krieg, die ganze Verfolgung, die Emigration, nie mehr einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. All das war plötzlich da. Und genau in diesem Gespräch, in diesem Engagement merken auch die Erben, das ist ein ganz anderes Deutschland, mit dem verhandelt wird."

Die Provenienzforschung liegt in Deutschland allerdings im Argen, wie die meisten Experten beklagten. Es gebe keine Koordinierung, die Museen arbeiteten mehr oder weniger mangelhaft vor sich hin, keiner wisse, was der andere tue. Kleinere Einrichtungen könnten sich diese aufwändige und kostenintensive Arbeit schlicht nicht leisten, Kooperationen wären also sinnvoll. Aber der vor einigen Jahren aus einer Eigeninitiative von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen entstandene Arbeitskreis Provenenienzforschung ist durch die zeitliche Befristung aller Stellen, die von einigen großen Museen bewilligt worden waren, nicht weitergeführt worden.

In dieser Anhörung wurde auch klar, dass der Wirbel um Kirchner oder Klimt ein falsches Bild von der Problematik der Restitution vermittelt. 90 Prozent der Fälle werden ohne großes Aufsehen geklärt. Und nur selten geht es um Millionenwerte oder gar Habgier, wie manche Kommentatoren andeuten, wenn sie zynisch vom "Vorzug des Abhandenkommens" reden. Noch einmal Georg Heuberger:

"Es sind 90 Prozent der Dinge, um die es geht oder noch mehr - da geht es gar nicht um den materiellen Wert. Das sind doch nicht alles Kirchner-Gemälde und Klimt-Gemälde. Sondern bei den meisten Dingen geht es um Grafiken, um Bücher, Autographen, um Dinge, die der Familie mal gehört haben und die man finden möchte und zurück haben möchte in den Familien."

Es ist dringend nötig die Diskussion wieder zu versachlichen, wozu die Anhörung des Kulturausschusses sicher einen wertvollen Beitrag geleistet hat. Ebenso nötig ist es, die Schwachstellen deutscher Restitutionspolitik endlich zu beseitigen, also vor allem die Provenienzforschung zu stärken, die Effizienz der Magdeburger Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste zu steigern und die Kompetenz der Beratenden Kommission zu erweitern, die in Streitfällen tätig werden kann, aber nur wenn sie von beiden Konfliktparteien angerufen wird. Wenn zum Beispiel ein Bürgermeister einer Kleinstadt erklärt: Wir geben nichts heraus und mit Erben verhandeln wir auch nicht, sind auch der Beratenden Kommission die Hände gebunden. Das hat dann allerdings mit der viel beschworenen moralischen Verantwortung nichts mehr zu tun.