"Correct the Map"

Die Erde ist keine Scheibe. Das macht es so kompliziert, sie zweidimensional korrekt darzustellen. © picture alliance / imageBROKER / Oleksandr Latkun

Afrika ist größer als Grönland!

04:35 Minuten

Die althergebrachte Weltkarte mit ihrer „Mercator“-Projektion war nützlich für die Schifffahrt, stellt aber Afrika viel zu klein dar. Das muss nicht so bleiben. Denn wie wir die Welt sehen, ist auch eine politische Entscheidung.

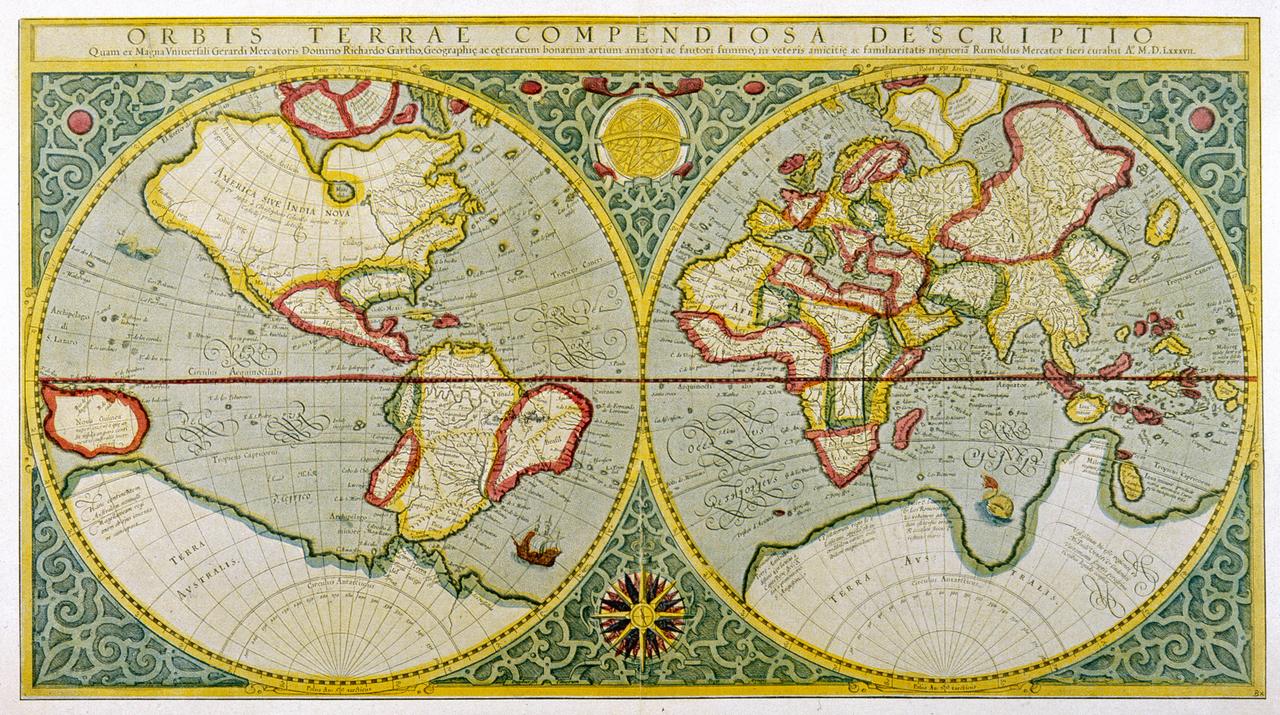

Die Kampagne „Correct the Map“ kämpft für ein – im buchstäblichen Sinne – neues Weltbild. Die seit Jahrhunderten gebräuchliche und jedem Schulkind vertraute Karte der Welt, die im 16. Jahrhundert von dem flämischen Geographen Gerhard Mercator entwickelt wurde, verzerrt die Größenverhältnisse zwischen den Kontinenten massiv.

Das zentral in der Mitte der Karte abgebildete Europa erscheint überproportional groß, während Afrika, Südamerika und Ozeanien im Vergleich klein und randständig wirken. Damit reproduziert und verstärkt die Karte koloniale Hierarchien – für die meisten Betrachterinnen und Betrachter unbewusst, aber deswegen umso wirksamer.

Längst gibt es alternative Darstellungsweisen, die diese symbolische Verzerrung korrigieren. „Wir brauchen, dass die Welt Afrika so sieht, wie es wirklich ist“, sagt Yacine Djibo von der Organisation "Speak Up Africa", einer der Trägerinnen der Kampagne.

Verzerrungsfrei geht es nicht

An dieser Aussage jedoch lässt sich eine aufschlussreiche philosophische Pointe aufzeigen. Denn es gibt schlicht keine Darstellung der Welt, die Afrika oder irgendeinen anderen Kontinent so zeigt, „wie er wirklich ist“.

Wird ein dreidimensionaler Körper mit einer gekrümmten Oberfläche auf einer glatten, zweidimensionalen Fläche abgebildet, so ist es mathematisch unmöglich, gleichzeitig Flächen, Winkel, Umrisse und Entfernungen maßstabsgetreu und verzerrungsfrei darzustellen. Da die Krümmung der Oberfläche fehlt, muss man sich für eine Projektionsmethode entscheiden.

Wie Gerhard Mercator die Welt sah: Die Karte stammt aus dem Jahr 1587.© picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Mercator entschied sich für die Winkeltreue und nahm die dadurch entstehenden Flächenverzerrungen in Kauf. Die Gründe dafür waren pragmatisch: Die gekrümmte Bahn, auf der Schiffe die Ozeane überqueren, ließ sich auf seiner Karte als eine gerade Linie darstellen und der zu haltende Kurs mit dem Zirkel leicht bestimmen, was eine immense Erleichterung der Navigation mit sich brachte.

Die Philosophin Sybille Krämer argumentiert daher, dass Landkarten nicht die Welt abbilden, sondern ein bestimmtes Wissen über die Welt bereitstellen: in diesem Fall, wie man von einem Hafen zum anderen kommt.

Eine Frage der Prioritäten

Heute navigiert die internationale Schifffahrt nicht mehr nach Karte. So steht es uns frei, uns für eine alternative Darstellung der Welt zu entscheiden – beispielsweise jene, die die Größenverhältnisse der Kontinente korrekt abbildet.

Der Punkt jedoch ist, dass auch dies keine verzerrungsfreie Darstellung sein wird. Sie produziert vielmehr unausweichlich an anderer Stelle neue Verzerrungen. Da, wo wir etwas gerade rücken, wird notwendigerweise etwas anderes schief. Ob uns das akzeptabel erscheint, hat damit zu tun, wozu uns die Karte dienen soll. Es geht also am Ende des Tages, noch vor der Frage nach Richtigkeit oder Unrichtigkeit, um die grundsätzlichere Frage danach, worauf es uns ankommt.

Visualisierungen sind politisch

„Correct the Map“ geht es um eine politische Zielsetzung: die Überwindung kolonialer Ungerechtigkeit. Das ist ein in politischer Hinsicht unbedingt unterstützenswertes Ziel.

In philosophischer Hinsicht zeigt uns das Beispiel der Weltkarte, dass in visuelle Repräsentationen – auch und gerade in jene, die uns vollkommen realistisch und neutral erscheinen – immer Konventionen und Ordnungsprinzipien, pragmatische Zwecksetzungen und Entscheidungen eingehen. Gerade in unserer Gegenwart ist das eine wichtige Einsicht.

Schon seit Längerem verschieben sich unsere dominanten medialen Arrangements: weg von der Dominanz des Textes, hin zu einer Kultur des Bildes. Karten, Diagramme, Infografiken, algorithmisch erzeugte Visualisierungen prägen, wie wir Politik, Wissenschaft und Gesellschaft wahrnehmen.

Je mehr visuelle Darstellungen zur bevorzugten Form der Kommunikation werden, desto wichtiger wird das Bewusstsein, dass sie keine passiven Spiegel, sondern operative Medien der Weltordnung sind.