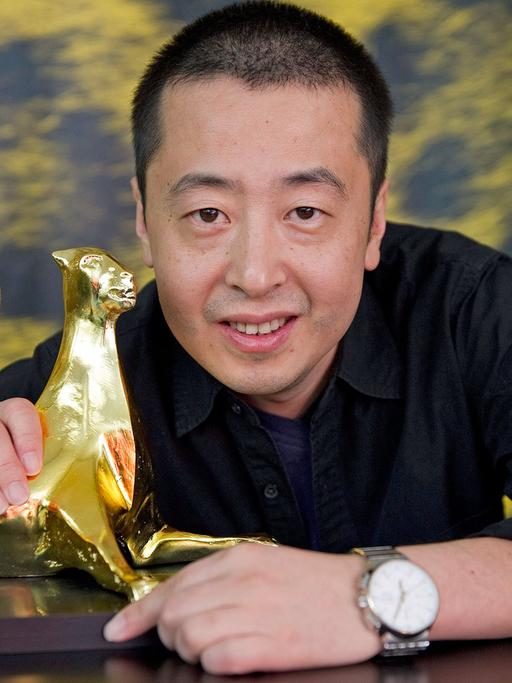

Die große Retrospektive über Wang Bang läuft im Rahmen der documenta bis zum 17. September im Kasseler Gloria-Kino. Sein Film über die sterbende Mrs. Fang läuft im August auch beim Filmfestival in Locarno.

"Zu zeigen, wie jemand stirbt, ist in China kein wirkliches Tabu"

Wang Bings Filme sind keine leichte Kost. Er dokumentiert das Leben von Außenseitern und zwingt sich hinzuschauen, wo andere wegschauen – auch wenn es um den Tod geht. Acht Tage lang begleitete er mit seiner Kamera eine sterbende Frau.

Deutschlandfunk Kultur: Seit über 20 Jahren beobachten Sie mit der Kamera den Alltag chinesischer Menschen – sei es inmitten großer Industriegebiete oder in vollkommen abgelegenen Bergregionen. Welche Aspekte des Alltags interessieren Sie besonders?

Wang Bing: Ich interessiere mich besonders für solche Menschen und meine Kamera nimmt sie in den Fokus. Mich interessiert das Alltagsleben dieser ganz normalen Menschen und es ist ein sehr persönlicher Film und ich möchte einfach nicht das wiederholen, was in den Medien eh schon geschrieben steht. Normalerweise gibt man diesen Menschen nicht das Recht, sich zu äußern – sie sind irgendwie stumm – sie haben keine Stimme. Und mit meiner Kamera gebe ich ihnen die Chance, dass sie sich endlich mal äußern dürfen.

Wang Bing: Ich interessiere mich besonders für solche Menschen und meine Kamera nimmt sie in den Fokus. Mich interessiert das Alltagsleben dieser ganz normalen Menschen und es ist ein sehr persönlicher Film und ich möchte einfach nicht das wiederholen, was in den Medien eh schon geschrieben steht. Normalerweise gibt man diesen Menschen nicht das Recht, sich zu äußern – sie sind irgendwie stumm – sie haben keine Stimme. Und mit meiner Kamera gebe ich ihnen die Chance, dass sie sich endlich mal äußern dürfen.

Menschen, die ihr Leben aufgegeben haben

Deutschlandfunk Kultur: Sie richten Ihren Blick besonders auf die Arbeit – darauf, wie sie das Leben der Menschen prägt – z.B. documenta Athen – 15 hours – ein Film, der 15 Stunden dauert – mit einer Handkamera gedreht – in einer Näherei, in der Jeans hergestellt werden. Hosenbeine, Taschen, Reißverschlüsse – immer dasselbe – welche Erfahrungen können die Zuschauer in diesen 15 Stunden machen?

Wang Bing: Man weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es diese Gruppe von Menschen überhaupt gibt, und durch die Kamera bekommt man eine Idee, wer eigentlich hinter diesem wirtschaftlichen Aufschwung in China steht und woher das kommt. Das sind Menschen, die ihr Leben aufgegeben haben, die nur noch arbeiten und beispielsweise diese Kleidung herstellen. Und man bekommt eine ganz kleine Ahnung, wer diese Menschen überhaupt sind.

Deutschlandfunk Kultur: Wie haben Sie gemerkt, dass es sinnvoll ist, nicht nach drei Stunden aufzuhören?

Wang Bing: Ich entscheide nicht über die Länge dieses Filmes, das drängt sich mir auf. Es sind 15 Stunden, weil diese Menschen 15 Stunden am Tag arbeiten. Dieses Projekt war nur deshalb möglich, weil es z.B. in Galerien läuft, weil es in Kunsthäusern gezeigt wird. Das hat es mir erlaubt, überhaupt 15 Stunden aus ihrem Leben zu zeigen.

Wang Bing: Man weiß wahrscheinlich gar nicht, dass es diese Gruppe von Menschen überhaupt gibt, und durch die Kamera bekommt man eine Idee, wer eigentlich hinter diesem wirtschaftlichen Aufschwung in China steht und woher das kommt. Das sind Menschen, die ihr Leben aufgegeben haben, die nur noch arbeiten und beispielsweise diese Kleidung herstellen. Und man bekommt eine ganz kleine Ahnung, wer diese Menschen überhaupt sind.

Deutschlandfunk Kultur: Wie haben Sie gemerkt, dass es sinnvoll ist, nicht nach drei Stunden aufzuhören?

Wang Bing: Ich entscheide nicht über die Länge dieses Filmes, das drängt sich mir auf. Es sind 15 Stunden, weil diese Menschen 15 Stunden am Tag arbeiten. Dieses Projekt war nur deshalb möglich, weil es z.B. in Galerien läuft, weil es in Kunsthäusern gezeigt wird. Das hat es mir erlaubt, überhaupt 15 Stunden aus ihrem Leben zu zeigen.

Deutschlandfunk Kultur: Mit dem Blick auf die Arbeit ist auch – direkt oder indirekt – der Blick auf das Privatleben verbunden. Was zeigen Ihre Filme? Wie prägt die Arbeit das Familien- oder Single-Leben?

Wang Bing: Normalerweise arbeiten in diesen Fabriken Ehepaare auch zusammen. Sie haben auch ihre Kinder streckenweise dabei. Und das ist die einzige Chance, wie sie wirklich ein wenig Zeit miteinander verbringen können, weil ihre Arbeitszeiten einfach so lang sind, dass es ihnen kaum ein Privatleben, Familienleben ermöglicht. Wir zeigen natürlich, dass so ganz kleine Ausschnitte aus Privatleben dann doch möglich sind, aber im Großen und Ganzen wird ihr ganzes Leben nur von Arbeit bestimmt.

Deutschlandfunk Kultur: Zuletzt haben Sie eine schwer an Alzheimer erkrankte Frau während der letzten acht Tage ihres Lebens gefilmt. Was war dabei die besondere Herausforderung? Ist das ein Tabu in China?

Wang Bing: Normalerweise arbeiten in diesen Fabriken Ehepaare auch zusammen. Sie haben auch ihre Kinder streckenweise dabei. Und das ist die einzige Chance, wie sie wirklich ein wenig Zeit miteinander verbringen können, weil ihre Arbeitszeiten einfach so lang sind, dass es ihnen kaum ein Privatleben, Familienleben ermöglicht. Wir zeigen natürlich, dass so ganz kleine Ausschnitte aus Privatleben dann doch möglich sind, aber im Großen und Ganzen wird ihr ganzes Leben nur von Arbeit bestimmt.

Deutschlandfunk Kultur: Zuletzt haben Sie eine schwer an Alzheimer erkrankte Frau während der letzten acht Tage ihres Lebens gefilmt. Was war dabei die besondere Herausforderung? Ist das ein Tabu in China?

Wie verhält sich jemand, der seinen Tod voraussieht?

Wang Bing: Zu zeigen, wie jemand stirbt, stellt kein wirkliches Tabu in China dar. Aber zugegeben, es wird nur sehr wenige Menschen geben, die sich darauf einlassen werden und die so etwas sehen möchten. Natürlich ist es ein sehr schwieriger Film gewesen, um ihn zu machen und ich musste mich auch überwinden, damit es mir nicht zu einfach fällt, hier zu filmen, denn es geht ja darum, dass jemand sterben wird. Und mich haben dann eben auch die physischen Reaktionen dieses Menschen interessiert. Ich habe es ja quasi gefühlt. Und genau das wollte ich eben auch zeigen. Wie verhält sich jemand, der seinen Tod voraussieht? Und wie reagiert er auch körperlich darauf? Das wollte ich auch unbedingt zeigen.

Deutschlandfunk Kultur: Sie zeigen uns immer wieder Einzelgänger, Einzelgängerinnen – Menschen, die abseits der Zivilisation leben. Was zieht sie zu diesen Menschen hin?

Wang Bing: Obwohl wir Menschen gewisse soziale Strukturen brauchen, auch gewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen brauchen, ist es ja so, dass wenn wir wirklich ein Problem haben oder es einfach nur ums Überleben geht, in dem Moment sind wir alleine. Nehmen Sie beispielsweise Mrs. Fang. Wir, die sie anschauen, leben ja noch weiter und sind hilflos, wenn wir ihr zuschauen, wie sie leidet und dann letztendlich stirbt. Und wir können ihr gar nicht helfen. Und da besteht diese große Kluft, die sich nicht überbrücken lässt – die Kluft zwischen Leben und Tod.

Wang Bing: Obwohl wir Menschen gewisse soziale Strukturen brauchen, auch gewisse wirtschaftliche Rahmenbedingungen brauchen, ist es ja so, dass wenn wir wirklich ein Problem haben oder es einfach nur ums Überleben geht, in dem Moment sind wir alleine. Nehmen Sie beispielsweise Mrs. Fang. Wir, die sie anschauen, leben ja noch weiter und sind hilflos, wenn wir ihr zuschauen, wie sie leidet und dann letztendlich stirbt. Und wir können ihr gar nicht helfen. Und da besteht diese große Kluft, die sich nicht überbrücken lässt – die Kluft zwischen Leben und Tod.

Konflikte mit der chinesischen Ideologie

Deutschlandfunk Kultur: Sie sind 50 Jahre alt, leben in Beijing. Was bedeutet es, in China ein unabhängiger Filmemacher zu sein?

Wang Bing: Ich weiß gar nicht genau, wie ich Ihnen diese Frage beantworten soll, weil ich bin eigentlich wie jeder andere, dem man auf der Straße begegnet und ich habe auch die gleichen Probleme wie andere Menschen.

Deutschlandfunk Kultur: Aber hatten Sie Erfahrungen mit Zensur?

Wang Bing: Was meine Arbeit betrifft, ja, da gibt es Konflikte und das sind auch Konflikte, die mit der in China herrschenden Ideologie zu tun haben. Diese Situation gibt es durchaus, aber in meinem Privatleben wiederum, da bin ich wirklich so wie jeder andere.

Wang Bing: Ich weiß gar nicht genau, wie ich Ihnen diese Frage beantworten soll, weil ich bin eigentlich wie jeder andere, dem man auf der Straße begegnet und ich habe auch die gleichen Probleme wie andere Menschen.

Deutschlandfunk Kultur: Aber hatten Sie Erfahrungen mit Zensur?

Wang Bing: Was meine Arbeit betrifft, ja, da gibt es Konflikte und das sind auch Konflikte, die mit der in China herrschenden Ideologie zu tun haben. Diese Situation gibt es durchaus, aber in meinem Privatleben wiederum, da bin ich wirklich so wie jeder andere.

Deutschlandfunk Kultur: Sie zeigen hier in Kassel auch einen sehr politischen Film über die 50er- Jahre, in denen Tausende Dissidenten in sogenannten "Reeducation camps" umerzogen werden sollten. Ist dieses Kapitel der chinesischen Geschichte aufgearbeitet, öffentlich ein Thema gewesen, das wirklich bearbeitet wurde?

Wang Bing: Diskussionen darüber gibt es schon seit längerer Zeit, aber es hat bislang keine wirklichen Resultate gegeben. Das hatte bisher keine Konsequenzen. Es gab auch keine Form von Wiedergutmachung. Und ja, es gibt Bücher – also man hat sich schon darüber informieren können, aber offiziell hat man das niemals wirklich zugegeben. D.h. es gibt keine wirklich offene Diskussion, weil es nicht ganz klar ist, ob man darüber wirklich schon diskutieren darf oder ob es noch ein Tabu darstellt. Die ganze Situation ist etwas unklar.

Deutschlandfunk Kultur: Auch dieser Film war ein Langzeitprojekt. Sie haben über 100 Zeitzeugen dafür interviewt und begleitet. Wie finanzieren Sie Ihre Langzeitprojekte?

Wang Bing: Manchmal leihe ich mir das Geld für solche Projekte. Manchmal nehme ich auch Geld, das ich aus anderen Projekten habe, um meine Recherchen finanzieren zu können.

Deutschlandfunk Kultur: Wang Bing, vielen Dank!

Deutschlandfunk Kultur: Auch dieser Film war ein Langzeitprojekt. Sie haben über 100 Zeitzeugen dafür interviewt und begleitet. Wie finanzieren Sie Ihre Langzeitprojekte?

Wang Bing: Manchmal leihe ich mir das Geld für solche Projekte. Manchmal nehme ich auch Geld, das ich aus anderen Projekten habe, um meine Recherchen finanzieren zu können.

Deutschlandfunk Kultur: Wang Bing, vielen Dank!