Der Wert des Lachens

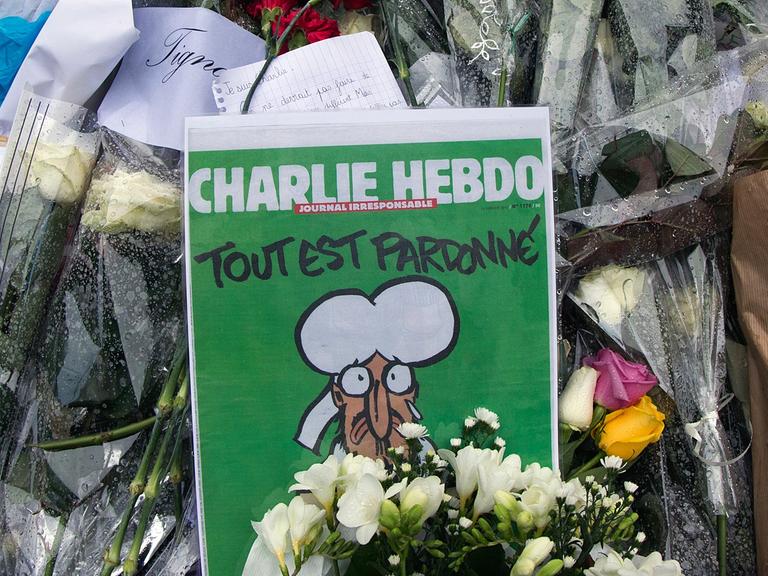

Nach den Anschlägen auf "Charlie Hebdo" sind sich alle einig: Satire und Karikaturen dürfen nicht verboten werden. Warum das aber so sein soll, darüber macht sich Wolfram Eilenberger im philosophischen Wochenkommentar Gedanken.

Und, wie lautet Ihr Lieblingswitz? Sind Sie absolut sicher, dass er die Gefühle anderer Menschen nicht potentiell verletzt? Gewiss nicht. Denn mit dem Spaß ist es nun einmal so: In der Regel fängt er genau da an, wo er für andere aufhört. Das Risiko des Beleidigens und Kränkens bleibt ein wesentlicher Teil jeder humoristischen Intervention. Beim Genre der Satire stellt beschämende Bloßstellung gar das eigentlich handlungsleitende Lachziel dar.

Keine Zeitschrift folgte und folgt dieser Logik kompromissloser als das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo". Der Satz "Je suis Charlie" beinhaltet deshalb weit mehr als eine solidarisierende Bejahung unserer Meinungsfreiheit. Er bedeutet das Bekenntnis zum unbedingten Wert des Humors und Verlachens für eine offene Gesellschaft. Worin aber bestünde der um jeden Preis zu verteidigende Mehrwert der Satire? Sicher nicht in der Aussicht, sich auf Kosten anderer hin und wieder einen vergnüglichen Moment zu bereiten.

Welche Traditionen "Charlie Hebdo" geprägt haben

Der Kampf um die bleibenden Rechte der Narren fällt in unserem Kulturkreis bereits in den Übergang zwischen Mittelalter und Renaissance. Und er ist mit Namen und Traditionen verbunden, die insbesondere den Stil von "Charlie Hebdo" bis heute entscheidend prägen.

Allen voran ist hier das Werk von François Rabelais zu nennen, der mit seiner satirischen Romanreihe "Gargantua und Pantagruel" das Tor zur unbedingten Freiheit des humorvollen Wortes weit aufstieß. Tatsächlich vermag der stets körperflüssigkeitsgetränkte und schonungslos blasphemische Ton dieses Werkes aus dem 16. Jahrhundert sogenannte "religiöse Gefühle" bis heute nachhaltig zu verletzen.

Doch war das Lachen für Rabelais nicht etwa launiger Selbstzweck, sondern vor allem ein erkenntnistheoretisches Mittel. Rabelais' tabubrechende Bloßstellung der Mächtigen und Heiligen zielte auf eine demokratisierende Enthierarchisierung ab. Seine überbordende Feier des Leibes und dessen vorgeblich niedriger Begierden stand für eine freudige Bejahung des Lebens hier auf Erden - im Gegensatz zu einem vorgeblich paradiesischen Jenseits.

Kein noch so heiliges Tabu darf bindend sein

In den Worten des russischen Kulturphilosophen Michail Bachtin, der Ende der 1930er-Jahre das maßgebliche Werk über Rabelais' karnevaleske Weltsicht schrieb, war das Lachen für Rabelais "der wichtigste Faktor, Furchtlosigkeit zu erzeugen - jene Prämisse, ohne die ein realistisches Begreifen der Welt nicht möglich ist". Denn "das Lachen befreit nicht nur von der äußeren, sondern vor allem von der inneren Zensur, d.h. der in vielen Jahrhunderten im Menschen erzeugten Angst vor dem Heiligen, dem Verbot, der Vergangenheit und der Macht".

Der Wert einer so beschriebenen Lachkultur besteht damit in weit mehr als nur kitzelndem Zeitvertreib. Sie stellt vielmehr die Bedingung der Möglichkeit freier Welterkenntnis dar. Ihr Gegenteil lautet nicht etwa heiliger Ernst, sondern Angst und Unterwerfung.

Die heroischen Männer und Frauen bei "Charlie Hebdo" wussten und wissen dies, genauso wie es auch die machtlüsternen, religiösen Zyniker wissen, die deren Ermordung in Auftrag gaben. Das ist zwar, an sich, alles andere als lustig, bleibt aber auch in Zukunft der beste denkbare Grund, im Namen des Lachens kein noch so heiliges Tabu dieser Welt als bindend anzuerkennen.