Seit neun Jahren lebt der türkische Journalist und Autor Can Dündar im Berliner Exil. Von dort aus betreibt er ein Erdogan-kritisches Webradio, schreibt Artikel für deutsche und internationale Zeitungen, dreht Dokumentarfilme und veröffentlicht Bücher, in denen er wieder und wieder auf die Missstände in seiner Heimat hinweist.

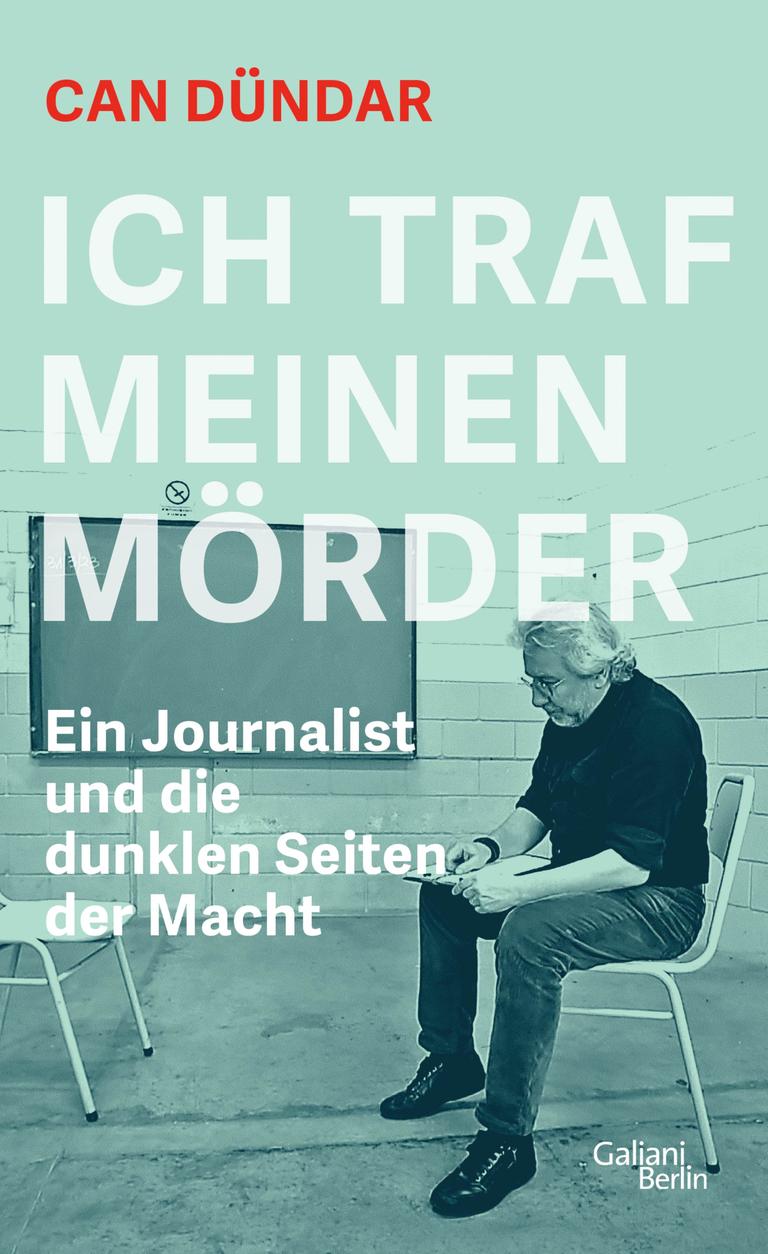

Für sein Engagement zahlt Dündar einen hohen Preis. In der Türkei gilt er als Staatsfeind, auch in Berlin wird er bedroht. Und ob er jemals wieder in seine Heimat reisen kann, ist ungewiss. Dennoch macht er weiter. Jetzt erschien sein jüngstes Buch „Ich traf meinen Mörder“.

Auftragsmörder im Gefängnis interviewt

„Man gab mir den Auftrag, Sie zu töten. Ich bin bereit, alles zu sagen, was ich weiß.“ Mit diesen Worten beginnt ein Brief, den Dündar Ende 2020 in seinem Berliner Exil erhält. Der Absender: Serkan Kurtulus, ein türkischer Häftling in einem Gefängnis in Buenos Aires. Can Dündar antwortet dem Mann, beginnt umgehend zu recherchieren und interviewt ihn schließlich in seiner Zelle:

"In wenigen Minuten sollte ich dem Attentäter gegenüberstehen, der sieben Jahre zuvor den Auftrag erhalten hatte, auf mich zu schießen. Ich kontrollierte den Kamerawinkel, ging meine Fragen durch und überlegte unterdessen, wie ich mich verhalten sollte. Sollte ich lächeln, wenn ich ihm die Hand schüttelte? Oder lieber kühl distanziert bleiben? Ich stand im Begriff, einen entscheidenden, bis dahin im Dunklen liegenden Teil meiner Vergangenheit aufzuklären."

Staatsfeind Nummer eins

2015 hatte Dündar für die bekannte Tageszeitung Cumhuriyet darüber berichtet, dass der türkische Geheimdienst Munition an den IS und andere extremistische Gruppen in Syrien liefert. Der Artikel löste ein mediales und politisches Erdbeben in der Türkei aus. Der Autor selbst wurde wegen Spionage und Geheimnisverrat angeklagt, es folgten mehrere Monate Haft.

Vor allem aber erklärte der türkische Präsident Erdogan Dündar zum Staatsfeind Nummer eins, drohte ihm öffentlich mit Rache und lebenslanger Haft. Kurz vor seiner Verurteilung aber, im Jahr 2016, floh Dündar nach Berlin. Da, so erfährt er jetzt, hätte er eigentlich schon längst tot sein sollen.

Im argentinischen Gefängnis berichtet ihm Serkan Kurtulus: "Ein Beamter der Geheimdienstabteilung im Polizeipräsidium in Izmir bestellte mich ein. Er legte ein aus der Zeitung ausgeschnittenes Foto von Ihnen auf den Tisch. ‚Kennst du den?‘, fragte er mich. ‚Ja, das ist ein Journalist‘, sagte ich. ‚Journalist ist der nicht, er ist ein Verräter‘, entgegnete er. ‚Er muss bestraft werden.‘"

Waffenlieferungen an Extremistengruppen in Syrien

Dündar hört seinem Attentäter gebannt zu, erfährt detailliert, wie er selbst zum Schweigen gebracht werden sollte:

"Der Mann auf dem Foto war ich, es ging um den Plan eines Attentats auf mich. Gelassen nannte Serkan Kurtulus die Einzelheiten, Ort, Namen, Datum, Uhrzeit. Und ich verfolgte den Bericht über das geplante Attentat auf mich, als schaute ich die aufregende Szene eines Krimis."

Doch in seinem nun vorliegenden Buch geht es dem Journalisten um mehr als um seinen eigenen Fall. Das Gespräch mit seinem potenziellen Mörder und die folgenden Recherchen belegen, wie vernetzt die türkischen Geheimdienste mit organisierten Verbrechern, mit türkischen Politikern und internationalen Terrorgruppen sind.

Im Mittelpunkt stehen einmal mehr Waffenlieferungen an Extremistengruppen in Syrien. Ihr Ausmaß, so erfährt Dündar, ist um ein Vielfaches größer als er und andere bisher vermutet haben. Mit seinem Artikel in der Cumhuriyet im Jahr 2015 hat er lediglich an der Oberfläche gekratzt.

Jedes weitere Gespräch mit Männern wie Serkan Kurtulus – also Kriminellen, die nach ihrem Ausstieg aus den mafiösen Strukturen plötzlich wie der Journalist als angebliche Staatsfeinde gelten – bringen weitere Details ans Licht. Einer erzählt: „Wir lieferten so viel Rüstung, dass die türkische Armee damit sechs Jahre hätte auskommen können. An die Dschihadisten wurden genug schwere Waffen geliefert, um damit fast 100.000 Mann zu bewaffnen.“

Netz von Politik, Justiz, Geheimdienst, Mafia

Auf knapp 200 Seiten geht Dündar den Waffengeschäften und ihren Drahtziehern nach, stößt dabei auch auf Verstrickungen westlicher Politikerinnen und Politiker. Vor allem aber beleuchtet er in seinen Recherchen das schier undurchdringbare Netz aus Politik, Justiz, Geheimdienst und Mafia, in dem sich seine Heimat, die Türkei, inzwischen verfangen hat.

Die wenigsten deutschen Leserinnen und Leser werden ihm dabei bis in jedes Detail folgen können. Dank der einfachen, klaren Erzählweise aber – immer wieder aufgelockert durch Interviews und Beschreibungen – liest man trotzdem gespannt weiter. Und versteht mit jeder Seite besser, warum Dündar auch im Exil nicht aufhört, sich zu Wort zu melden. Trotz des hohen Preises, den er dafür zahlt:

"In der Türkei wurden neue Prozesse gegen mich angestrengt. In Berlin nahmen die Drohungen zu, Erdogan-Anhänger belästigten mich verbal in der Öffentlichkeit und stellten Aufnahmen davon in die sozialen Medien, um sich bei Ankara anzubiedern."

Dündar drohen 27 Jahre Haft in der Türkei

Erdogan selbst setzte sich bei seinen Deutschlandbesuchen mehrfach für Dündars Auslieferung in die Türkei ein, wo mehr als 27 Jahre Haft auf ihn warten. Sein Haus und seine Ersparnisse wurden konfisziert. Doch anstatt zu schweigen, hat der Autor nun das fünfte Buch seit seiner Flucht veröffentlicht. Der Grund dafür findet sich in dessen letztem Kapitel:

"Der journalistische Impuls in mir hat mir auch im Exil nicht gestattet, den Bericht von damals, der mich teuer zu stehen gekommen ist, ruhen zu lassen. Ich habe das Minenfeld erneut betreten, nicht in erster Linie um zu beweisen, dass mein inkriminierter Bericht wahr ist, sondern vor allem, damit die Welt die Wahrheit erfährt und mein Land die wahren Schuldigen zur Verantwortung zieht."

In Interviews werde er häufig gefragt, ob er seinen Bericht über die türkischen Munitionslieferungen in der Cumhuriyet damals bereue, so Can Dündar. Seine Antwort sei stets die gleiche: Ich bereue nichts. Das Buch „Ich traf meinen Mörder“ wirkt wie ein erneuter Beweis dafür.