Deutscher Kolonialismus - kein Thema in der Hauptstadt?

Gedenken an die Opfer des deutschen Kolonialismus? Weder Bund noch Land setzen sich in der deutschen Hauptstadt dafür ein. Es sind private und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für Gedenk- und Erinnerungsorte in Berlin stark machen und die Verbrechen der Zeit ins Bewusstsein holen.

Verbrechen haben Name und Adresse. Auch der deutsche Kolonialismus, heute noch, mitten in Berlin: die "Mohrenstraße". Die diskriminierende Straßenbezeichnung ist dieser Tage von höchster Stelle bemängelt worden. Von der UN-Kommission, die den Umgang Deutschlands mit seiner kolonialen Vergangenheit untersucht. Berlins afrikanische Gemeinde hat unterdessen eine vorläufige Lösung gefunden. Der Gedenkmarsch für die Opfer von Kolonialismus und rassistischer Gewalt beginnt alljährlich mit der Ankündigung:

"We start with the march and we will have a stop in the M-Straße."

Die M-Straße, dieser Notbehelf hat sich eingebürgert. Özcan Mutlu, Bundestagsabgeordneter der Grünen, will es dabei nicht belassen und fordert die Umbenennung diverser Straßen.

Schluss mit der Heldenverehrung deutscher Kolonialoffiziere also, keine Carl-Peters, Lettow-Vorbeck oder Wissmann-Straßen mehr. Stattdessen Erinnerung an Afrikaner wie Martin Dibobo. Der hatte 1919 als Straßenbahnfahrer in Berlin eine Petition auf den Weg gebracht, die alle Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches auch für Farbige forderte. Deshalb trat Staatssekretärin Hella Dunger-Löper im November 2016 vor Dibobes ehemaliges Wohnhaus in der Kuglerstraße, um:

"We start with the march and we will have a stop in the M-Straße."

Die M-Straße, dieser Notbehelf hat sich eingebürgert. Özcan Mutlu, Bundestagsabgeordneter der Grünen, will es dabei nicht belassen und fordert die Umbenennung diverser Straßen.

Schluss mit der Heldenverehrung deutscher Kolonialoffiziere also, keine Carl-Peters, Lettow-Vorbeck oder Wissmann-Straßen mehr. Stattdessen Erinnerung an Afrikaner wie Martin Dibobo. Der hatte 1919 als Straßenbahnfahrer in Berlin eine Petition auf den Weg gebracht, die alle Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches auch für Farbige forderte. Deshalb trat Staatssekretärin Hella Dunger-Löper im November 2016 vor Dibobes ehemaliges Wohnhaus in der Kuglerstraße, um:

"Die Gedenktafel an Martin Dibobe zu enthüllen. Martin Dibobe ist ein Name, der bis heute eher Experten und Expertinnen der Kolonialgeschichte etwas sagen wird."

Aber eine Gedenktafel ist kein Lernort. Wie es hoffentlich einmal die Wilhelmstraße 92 in Berlin-Mitte werden könnte, der Ausgangspunkt des Gedenkmarsches für die afrikanischen Opfer.

Moctar Kamara: "Hier steht eine kleine Gedenktafel. Ich muss dazu sagen: Diese Gedenktafel wurde privat finanziert. Die Bundesregierung oder das Land Berlin haben keinen Cent dafür bezahlt."

Nämlich für wenigstens einen kleinen Hinweis auf die Afrika-Konferenz vom Februar 1885. Dort entschieden die Großmächte über das Schicksal eines ganzen Kontinents.

Joshua Kwesi-Aikins: "Im Übrigen ist es fatal, dass gerade in Berlin so etwas verweigert wird. Denn Berlin ist ja die Stadt, in der all die kolonialen Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent gezogen wurden."

Aber eine Gedenktafel ist kein Lernort. Wie es hoffentlich einmal die Wilhelmstraße 92 in Berlin-Mitte werden könnte, der Ausgangspunkt des Gedenkmarsches für die afrikanischen Opfer.

Moctar Kamara: "Hier steht eine kleine Gedenktafel. Ich muss dazu sagen: Diese Gedenktafel wurde privat finanziert. Die Bundesregierung oder das Land Berlin haben keinen Cent dafür bezahlt."

Nämlich für wenigstens einen kleinen Hinweis auf die Afrika-Konferenz vom Februar 1885. Dort entschieden die Großmächte über das Schicksal eines ganzen Kontinents.

Joshua Kwesi-Aikins: "Im Übrigen ist es fatal, dass gerade in Berlin so etwas verweigert wird. Denn Berlin ist ja die Stadt, in der all die kolonialen Grenzen auf dem afrikanischen Kontinent gezogen wurden."

Eine Gedenktafel auf dem deutschen Friedhof am Waterberg / Namibia für die Herero-Krieger© picture alliance/dpa/Jörg Schmitt

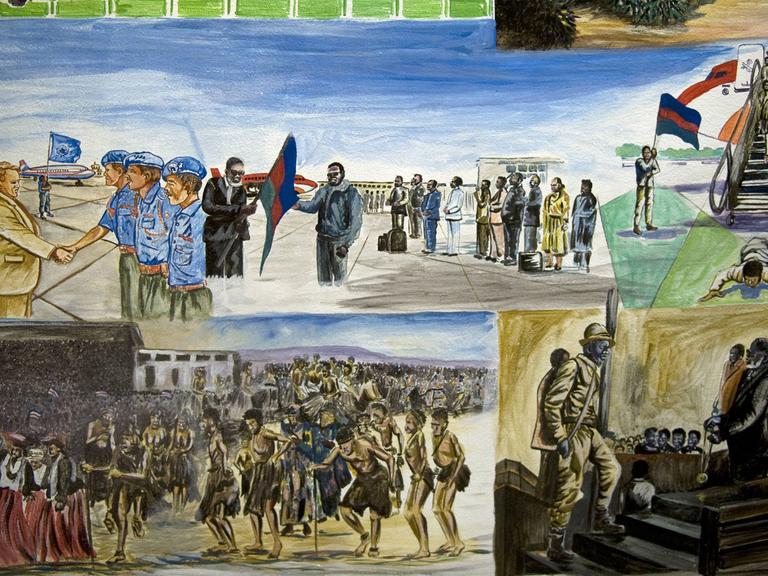

Herero und Nama fordern Anerkennung der Verbrechen an ihnen

Und zwar ohne Beteiligung der afrikanischen Bevölkerung, wie der Politikwissenschaftler Joshua Kwesi-Aikins betont. Dieser Ausschluss selbst der traditionellen Stammesführer belastet heute noch die Verhandlungen über Entschädigungen für die Herero und Nama. Diese afrikanischen Stämme, die einem deutschen Völkermord zum Opfer fielen, sind für Berlin keine Gesprächspartner, sondern ausschließlich die Regierungsvertreter Namibias. Dabei geht es Herero und Nama gar nicht so sehr um jene finanziellen Reparationen, die der deutsche Staat zu vermeiden sucht.

Was etwa Ida Hoffmann stattdessen formuliert, zielt auf Anerkennung der psychischen Folgen. Die Abgeordnete des namibischen Parlaments hofft auf einen aktiven Versöhnungsprozess, ein Gespräch als gemeinsames Gedenken. Eine bescheidene, gerade deshalb so energisch und emotional vorgetragene Forderung:

"We are not asking too much. All that we are asking is: Let’s talk. We are missing something in this process, and that is the psychological pain that we are having as people."

Selbst diese Denkanstöße sind – weil seit Jahren und leider vergebens gefordert – Teil der Geschichte, des bislang gescheiterten Gedenkens. Das keine Denkmäler braucht – weder von negativen noch von positiven Helden – und dem auch mit dem Blick auf einzelne "Täter" kaum Rechnung getragen würde. Es waren gar zu viele Deutsche beteiligt: Beamte, Soldaten, Siedler, Farmer und natürlich auch Missionare.

Deutscher Kolonialismus, das bestätigt Arnulf Scriba vom Deutschen Historischen Museum, war im Grunde ein umfassendes System, eine menschenverachtende Ideologie. Darauf müsste ein Gedenk- und Erinnerungsort eingehen. Mit einem aktiven Lern-Prozess, mit einer Bürgerinitiative – ohne auf Hilfe oder Unterstützung von offizieller Seite zu setzen.

"We are not asking too much. All that we are asking is: Let’s talk. We are missing something in this process, and that is the psychological pain that we are having as people."

Selbst diese Denkanstöße sind – weil seit Jahren und leider vergebens gefordert – Teil der Geschichte, des bislang gescheiterten Gedenkens. Das keine Denkmäler braucht – weder von negativen noch von positiven Helden – und dem auch mit dem Blick auf einzelne "Täter" kaum Rechnung getragen würde. Es waren gar zu viele Deutsche beteiligt: Beamte, Soldaten, Siedler, Farmer und natürlich auch Missionare.

Deutscher Kolonialismus, das bestätigt Arnulf Scriba vom Deutschen Historischen Museum, war im Grunde ein umfassendes System, eine menschenverachtende Ideologie. Darauf müsste ein Gedenk- und Erinnerungsort eingehen. Mit einem aktiven Lern-Prozess, mit einer Bürgerinitiative – ohne auf Hilfe oder Unterstützung von offizieller Seite zu setzen.

Das ist die Lehre aus der jüngsten Geschichte für Öczan Mutlu, den Bundestagsabgeordneten, der bei jedem der bislang elf Gedenkmärsche mit dabei war:

"Sicherlich kann man im Rahmen eines Wettbewerbs Strukturen schaffen, so dass es ein zentraler Gedenkort wird und man auch die verschiedenen Schandflecke der deutschen Geschichte repräsentiert. Das sind Dinge, die von der Zivilgesellschaft kommen müssen, die dann die verschiedenen Gruppen auch gemeinsam entscheiden müssen. Da sollte sich Politik raushalten."

"Sicherlich kann man im Rahmen eines Wettbewerbs Strukturen schaffen, so dass es ein zentraler Gedenkort wird und man auch die verschiedenen Schandflecke der deutschen Geschichte repräsentiert. Das sind Dinge, die von der Zivilgesellschaft kommen müssen, die dann die verschiedenen Gruppen auch gemeinsam entscheiden müssen. Da sollte sich Politik raushalten."