Im Zeichen der Begegnung

Die Feuilletonwoche hatte viel zu bieten: Neben verbindenden Gedanken zu den Toden von Montserrat Caballé und Charles Aznavour reichlich Entzweiendes zwischen Mann und Frau, Bayern und Erde. Und zu guter Letzt neue Folgen der Literaturnobelpreis-Soap.

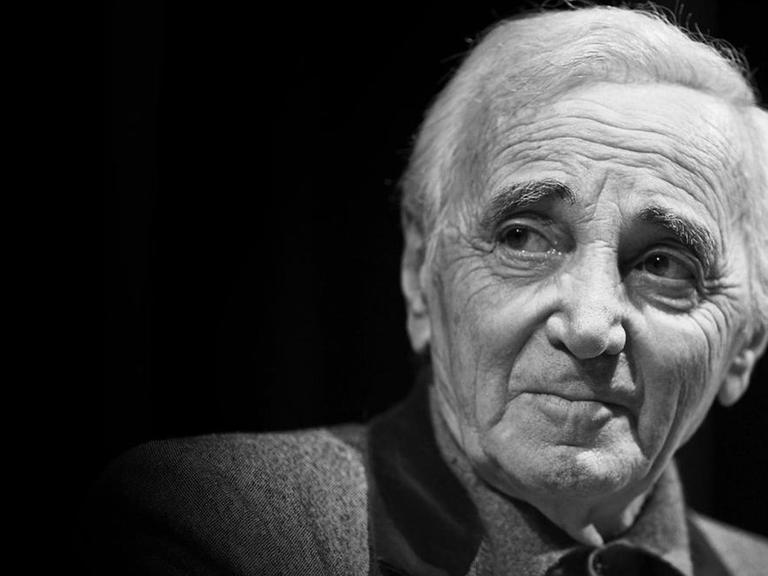

Eine Woche mit dem Tag der Deutschen Einheit geht zu Ende und eine Feuilletonwoche mit Zwietracht. Eintracht oder Einhelligkeit spürte man fast nur in den Nachrufen auf Montserrat Caballé, "die Diva mit dem Gänsehaut-Pianissimo", wie es der TAGESSPIEGEL formulierte, und auf den Chansonnier Charles Aznavour, den "Le Monde" so zu fassen versuchte: "Charles Aznavour, das war Frankreich".

Gedanken zum Tod von Charles Aznavour

Das stimme, schrieb Nadia Pantel in der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG und führte aus: "Aznavour, das war das Frankreich der großen Gefühle und der großen Kunst, und es war das Frankreich der Einwanderer, die zu ihrer Stimme fanden. Das Land jener, die als Geflüchtete kommen und als Pariser bleiben."

"Unsere Gesellschaft ist unhintergehbar pluralistisch", sagt die Wiener Philosophin Isolde Charim im neuen SPIEGEL. Also, hört man heraus, besser nicht voreinander weglaufen oder aufeinander einschlagen, sondern sich miteinander auseinandersetzen.

Begegnungszone als Modell

Zum Beispiel in einer "Begegnungszone". So eine, erzählt die Philosophin, gibt es schon in der Mariahilfer Straße in Wien:

"Begegnungszone heißt, dass es fast keine Regeln für die Verkehrsteilnehmer gibt. Autos, Fahrräder, Fußgänger – alle sind noch da, gleichberechtigt, ohne dass es durchreglementiert wäre. Die Stadt überlässt den Menschen selbst, wie sie miteinander umgehen. Und es funktioniert auf einmal. Straße und Bürgersteig sind auf einer Ebene. Der Verkehr muss sich jetzt selbst regeln. Wenn es keinen Schutz gibt, werden alle vorsichtiger. Die Begegnungszone zwingt jeden dazu, den anderen wahrzunehmen. Sonst gibt es einen Unfall."

Literaturnobelpreis-Soap

Unfälle gab es einige in der Begegnungszone Schwedische Akademie, vor allem unter den Mitgliedern, die jedes Jahr bestimmen, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Nur in diesem Jahr wurde der Preis, der eigentlich in dieser Woche verliehen werden sollte, ausgesetzt. Denn die noch verbliebenen Mitglieder sind verstritten, also nicht besonders scharf auf neue Begegnungen miteinander. "Vieles trägt den Charakter einer Seifenoper", schrieb Gerrit Bartels im TAGESSPIEGEL.

Es geht um Korruption und sexuelle Übergriffe. Jean-Claude Arnault, Ehemann des Jury-Mitglieds Katarina Frostenson, wurde gerade wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Jury-Mitglied Horace Engdahl hat immer zu den beiden gehalten. Ein Rücktritt kommt für ihn aber nicht in Frage, wie Bartels berichtete: "Engdahl will 'unter allen Umständen' bis zu seinem Tod im Amt bleiben."

Kaum Literaturnobelpreisträgerinnen

Die SÜDDEUTSCHE hat Autoren gebeten, darüber nachzudenken, welchen Schriftsteller sie ohne den Literaturnobelpreis wohl nie gelesen hätten. "Sollte ich durch den Nobelpreis jemals Schriftsteller entdeckt haben, von denen ich noch nie gehört habe, dann waren das auf jeden Fall nicht die damit ausgezeichneten wenigen Schriftstellerinnen", schrieb Annie Ernaux. "Die kannte ich schon, bevor sie ihn bekamen, weil Frauen in diesem wie in anderen Bereichen ihre Arbeit und ihr Talent stärker unter Beweis stellen müssen, um anerkannt zu werden."

Literarische Klassiker unter #MeToo-Verdacht

"Haben sich mit der #MeToo-Bewegung seit einem Jahr die Grenzen auch in der Literatur verschoben?", fragt Julia Encke in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN SONNTAGSZEITUNG und formuliert gleichzeitig die Leitfrage, die über dem ganzen Sonderfeuilleton schwebt, der letzten Ausgabe vor der Frankfurter Buchmesse.

In einem Artikel wird David Foster Wallace als "gewaltbereiter Macho" dargestellt, als ob das etwas mit der Qualität seiner Bücher zu tun hätte. In einem anderen Artikel heißt es, Nabokovs Roman "Lolita" gehöre "in die Bibliothek von #MeToo". Da darf man sich als Leser schon mal fragen, ob ein Jahr #MeToo allen Feuilletonisten wirklich so gut getan hat.

"NEIN!", hört man schon die Maskulinisten schreien, mit denen man als zivilisierter und halbwegs sein Hirn nutzender Mensch allerdings nichts tun haben will. Masku-was? Maskulinisten. "Sie wollen weit mehr, als nur gegen den Feminismus in den Krieg ziehen", klärte Martin Eimermacher in der ZEIT über die US-amerikanische Gegenbewegung zu #MeToo auf. Diese Menschen wollen außerdem die offene Gesellschaft beseitigen.

Jordan Peterson: Idol der Maskulinisten

Das Idol der Maskulinisten sei der kanadische Psychologieprofessor Jordan Peterson, der mit seinem Bestseller "12 Rules for Life" den Lesern die Evolutionsbiologie "mit der Hirn- und Hormonstruktur von Hummern" erkläre.

In Eimermachers Worten: "Mit ihren Knack- und Greifscheren kämpften sie ständig um Territorium und um Hummer-Damen, und statt sich zu fragen, ob die Übertragung des Sozialverhaltens von Schalentieren auf den Menschen nicht auch bedeuten müsste, sich mit Butter einreiben zu lassen und in der Badewanne bei 100 Grad heißem Wasser gekocht zu werden, laden Petersons Fans die Mitschnitte seiner Streitgespräche mit Fernsehmoderatoren und Feministinnen hundertfach bei YouTube hoch."

Das ganze Leben sei ein Kampf, in dem sich nur die Stärkeren, also besonders egoistische und sexistische Männer, durchsetzen. Für Maskulinisten sei "Mitgefühl" so etwas wie "Sklavenmoral". Da fragt man sich schon, wie man Maskulinisten und Feministinnen in einer "Begegnungszone" miteinander befrieden soll. Vielleicht würde es ja auf dem Mond klappen.

Markus Söder ins All

Markus Söders Konterfei wurde mitten in das Logo des Bayerischen Raumfahrtprogramms "Bavaria One" gedruckt. "Wenn die Selbstüberschätzung schon bis zum Mond gewachsen ist, folgt als logische Konsequenz ein persönliches Raumfahrtprogramm", bemerkte Sophie Spelsberg spitz in der TAZ.

"Elon Musk hat es vorgemacht und einen Tesla ins All geschossen. Trump zog mit seiner Space Force, einer Kampftruppe für den Weltraum, nach. Was bleibt einem bayerischen Ministerpräsidenten da noch als Beweis für die eigene Größe? Klar, einfach das eigene Gesicht auf die Satelliten drucken lassen. Und dann von oben enttäuscht feststellen, dass man den bayerischen Landtag nicht aus dem All sehen kann."