Mein Verleger war festgenommen und alle verbliebenen Exemplare im Verlag waren beschlagnahmt worden.

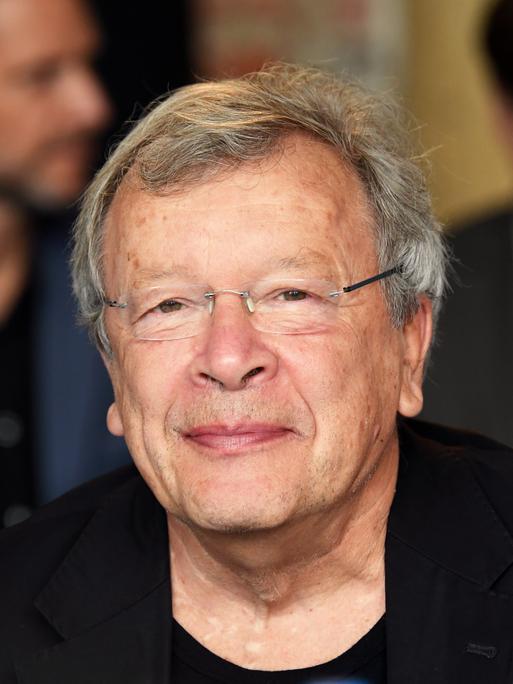

Der belarusische Autor Viktor Martinowitsch

Der belarussische Schriftsteller Viktor Martinowitsch blickt düster in die Zukunft. © IMAGO / Ex-Press / Flurin Bertschinger

„In Russland glaubt man, einen heiligen Krieg zu führen“

11:28 Minuten

Viktor Martinowitsch sieht einen Wechsel in der russischen Propaganda. Sagte die Sowjet-Propaganda noch, ein Atomkrieg würde das Ende der Welt bedeuten, so heißt es nun in Russland, dass ein Atomkrieg kein großes Problem wäre.

„Revolution“ – so heißt der Roman, den der belarusische Autor Viktor Martinowitsch vor fünf Jahren geschrieben hat, ein Buch, in dem es um ein albtraumhaftes postsowjetisches Russland geht, um Korruption und diffuse Machtverstrickungen, um Gewalt und Größenwahn. In Belarus wurde das Buch sofort verboten und in der Protestbewegung zu einem wichtigen Symbol.

Nun ist es auch auf Deutsch erschienen und zum Bühnenstück verarbeitet worden. Gestern hatte die Inszenierung von Dušan David Pařízek Premiere am Schauspielhaus Hamburg. Der Autor, Viktor Martinowitsch, lebt inzwischen im politischen Exil in Litauen, ist jetzt zur Aufführung in Deutschland und wird Montag am Schauspielhaus Hamburg an einer Diskussionsveranstaltung teilnehmen: „Minsk – Moskau – Kiew“, so der Titel.

André Mumot: Was hat es Ihnen bedeutet, als der Plan an Sie herangetragen wurde, Ihren Roman hier auf die Bühne zu bringen?

Viktor Martinowitsch: Als ich die Nachricht erhielt, dass das Schauspielhaus mein Buch adaptieren wollte, war ich sehr glücklich. Das waren für mich nämlich ziemlich dunkle Tage. Ich hatte gerade eine ganze Reihe schlechter Nachrichten erhalten, die mit diesem Buch zu tun hatten. Mein Verleger war festgenommen und alle verbliebenen Exemplare im Verlag waren beschlagnahmt worden.

Viktor Martinowitsch: Als ich die Nachricht erhielt, dass das Schauspielhaus mein Buch adaptieren wollte, war ich sehr glücklich. Das waren für mich nämlich ziemlich dunkle Tage. Ich hatte gerade eine ganze Reihe schlechter Nachrichten erhalten, die mit diesem Buch zu tun hatten. Mein Verleger war festgenommen und alle verbliebenen Exemplare im Verlag waren beschlagnahmt worden.

Hinzu kam, dass die staatlichen Theater alle meine Stücke ablehnten und vom Spielplan nahmen. Ich kam mir wie ein Unsichtbarer vor. Und dann kamen plötzlich diese guten Nachrichten aus Deutschland. Das half mir wirklich durch diese angespannte Zeit.

Aber zugleich hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie man solch einen Roman auf die Bühne bringen wollte. In wichtigen Teilen des Buches fährt die Hauptfigur einfach nur Auto, hört laut Musik und macht sich Gedanken. Aber ich wusste, das Schauspielhaus Hamburg ist sehr renommiert, der Regisseur ist auch sehr gut und sie werden schon eine Lösung finden. Insofern waren es erst einmal gemischte Gefühle.

Die Machthaber lesen die Bücher nicht, nur die Titel

Mumot: Es ist ja in der Tat ein ungeheuer komplexer Roman. Wie geht denn der Regisseur Dušan David Pařízek da heran? Sind Sie zufrieden mit seiner Bearbeitung?

Martinowitsch: Ich bin mehr als glücklich. Und ich war sehr überrascht, wie gut diese scheinbar so unlösbaren Probleme gelöst wurden. Die Szenen mit dem Auto wurden zum Beispiel wunderschön bearbeitet – mit Musik, Hintergrundprojektionen, mit der Dynamik auf der Bühne. Der Regisseur ist so erfinderisch gewesen: Das Auto etwa lässt er von zwei Darstellern spielen! Ich habe die ganze erste Hälfte der Inszenierung über gelacht, und in der zweiten Hälfte, wenn die Geschichte ziemlich traurig wird, ging es mir genau andersherum.

Mumot: Sie haben von den Repressionen gegen Sie und Ihr Werk gesprochen. Warum glauben Sie, lösen Ihre Bücher und Stücke bei den Machthabern in Belarus und Russland solch eine Angst aus?

Martinowitsch: Es gibt wohl zwei Erklärungen, warum meine Bücher immer wieder in Schwierigkeiten geraten. Die erste ist ziemlich albern. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch der Hauptgrund. Die Behörden lesen die Bücher nicht, sie lesen nur die Titel. Und wenn man Titel wie „Paranoia“ oder „Revolution“ sieht, denkt man wohl, es wären Handbücher für Revolutionäre oder es ginge um die aktuelle Situation in Belarus.

Aber wenn die Vertreter des Regimes die Romane doch gelesen haben sollten, dann haben sie vermutlich an der Darstellung von Macht Anstoß genommen. In „Revolution“ geht es ja nicht um Revolution, sondern um das genaue Gegenteil – um diejenigen, die alles tun, um einen Regimewechsel zu verhindern. Die Hauptfigur im Buch wird langsam zum Ungeheuer – und es liegt wohl an dieser monströsen Darstellung von Repräsentanten der Macht, dass das Buch verboten und aus dem Verkehr gezogen wurde.

Je länger der Krieg dauert, desto mehr Menschen werden sich in Russland für den Krieg aussprechen.

Mumot: In „Revolution“ geht es um die Verführbarkeit durch Macht als Grundprinzip einer Gesellschaft. Aktuell sehen wir den schrecklichen Krieg in der Ukraine und die russische Propaganda. Es sieht ja so aus, dass es auch Putin in diesem Krieg hauptsächlich darum zu gehen scheint, Macht zu demonstrieren, der eigenen Bevölkerung auch vorzutäuschen, mächtiger zu sein als der Westen. Funktioniert das Ihrer Einschätzung nach in Russland zurzeit immer noch?

Martinowitsch: Als der Krieg im Februar begann, hatte ich noch das Gefühl, dass Putin beinahe allein dastand in dem Kampf, den er nicht Krieg nennt, sondern Spezialoperation. Dasselbe Gefühl hatte ich übrigens im August 2020 im Fall von Belarus, als Lukaschenko behauptete, die Wahl gewonnen zu haben. Nicht einmal viele seiner engen Verbündeten innerhalb des Machtapparates waren darüber besonders glücklich. Aber mit der Zeit konnte ich beobachten, wie Lukaschenko die Leute dazu gebracht hat, ihn doch noch zu unterstützen.

Dasselbe passiert im Augenblick mit dem Krieg gegen die Ukraine. Tag für Tag werden mehr und mehr Leute dazu gebracht, sich für diesen Krieg auszusprechen. Rein logisch und menschlich betrachtet, würde ja eigentlich niemand für einen Krieg sein. Aber wenn man unter gesellschaftlichem Druck steht und sich einen Vorteil davon verspricht, so wie die Hauptfigur in „Revolution“, äußert man sich vielleicht erst einmal nur neutral und irgendwann doch positiv. Und schließlich wird doch das ganze Land mit hineingezogen. Das ist der Plan: Je länger der Krieg dauert, desto mehr Menschen werden sich in Russland für den Krieg aussprechen.

Ein Atomkrieg ist im Bereich des Möglichen

Mumot: Sie haben vor Kurzem im Interview mit einer deutschen Zeitung etwas sehr Beunruhigendes gesagt: Sie gehen davon aus, dass Putin immer davon geträumt hat, Atomwaffen einzusetzen, und das auch tun wird, wenn die russische Armee sich nicht durchsetzen kann. Müssen wir uns wirklich darauf einstellen?

Martinowitsch: Ich sage das wirklich nicht gern. Und ich hasse es, ein Pessimist zu sein. Aber ich lese sehr aufmerksam die aktuelle russische Propaganda. Und ich erkenne einen Wechsel in der Rhetorik.

Als ich noch jung war, sagte uns die Sowjet-Propaganda, ein Atomkrieg würde das Ende der Welt bedeuten. Doch im Augenblick versichern sich die Verantwortlichen in Russland gegenseitig, dass ein Atomkrieg kein großes Problem bedeuten würde. Vor allem, wenn sie zuerst zuschlagen. Sie behaupten einfach, die russischen Raketen würden die kritische Infrastruktur des Westens zerstören, so dass es keinen Gegenschlag mehr geben könne.

Ich muss aber sagen: Ich bin kein Experte, und so will ich auch nicht klingen. Ich bin nur ein Schriftsteller, und ich möchte auch nicht ins postapokalyptische Genre wechseln. Aber als Autor nehme ich tief in der aktuellen Rhetorik und der vorherrschenden Ideologie wahr, dass man in Russland glaubt, einen heiligen Krieg zu führen, den man nicht verlieren darf. Und sehen Sie: Auf dem Schlachtfeld gewinnt Putin nicht, ihm fehlt eine moderne funktionierende Armee. Das bedeutet vermutlich, dass uns sehr schlimme Dinge bevorstehen.

Ich bin vollkommen dafür, den Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden – mit Verhandlungen.

Mumot: In Deutschland wird gerade unter Intellektuellen und Künstlerinnen und Künstlern darüber diskutiert, ob man die Ukraine weiter mit schweren Waffen unterstützen sollte. Da wurden mehrere offene Briefe an den deutschen Bundeskanzler veröffentlicht. Wie glauben Sie, muss sich die Europäische Union in dieser Situation verhalten, wenn Putin tatsächlich so unberechenbar ist?

Martinowitsch: Ich verstehe die Logik hinter der militärischen Unterstützung der Ukraine, denn es ist offensichtlich, dass Putin nicht gegen die Ukraine kämpft, sondern gegen den Westen, gegen Europa und die Vereinigten Staaten.

Aber ich bin nicht in der Position, zu sagen, man solle mehr Panzer schicken, mehr Artillerie, mehr Munition. Das ist nicht die Rolle eines Schriftstellers, fürchte ich. Tolstoi wurde während des russisch-japanischen Krieges beschuldigt, Pazifist zu sein. Er hatte geschrieben, dass ein Sieg im Krieg kein Sieg sei und immer nur viel Blutvergießen und Tod bedeute.

Ich glaube, das ist wahrscheinlich die einzige Haltung, die man als Intellektueller einnehmen kann: Europa, die Vereinigten Staaten, Russland und die Ukraine sollte man dazu aufzurufen, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Die Verhandlungen bisher sind nur Versuche, sich gegenseitig auszutricksen mit falschen Versprechungen und falschen Ideen. Ich bin vollkommen dafür, den Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden – mit Verhandlungen.

Mumot: Können Sie denn dann im Augenblick überhaupt an Romanen und Theaterstücken arbeiten?

Martinowitsch: Es gibt zwei Gründe, warum ich im Augenblick nicht einmal ans Schreiben denke. Es ging mir schon 2020 bei den Protesten in Belarus so: Wenn man so unter Anspannung steht, nicht schlafen kann und sich ununterbrochen Sorgen macht, kann man keine neue Welt in einem Roman erschaffen.

Der zweite Grund ist, dass ich sehr wohl weiß, dass es mir noch eine ganze Weile unmöglich sein wird, in meinem Heimatland etwas zu veröffentlichen. Und ich finde es irgendwie nicht ehrlich, einen Roman zu schreiben und dabei nicht an die eigenen Leser zu denken, sondern gleich an eine Übersetzung, die sich an den Westen richtet. Deswegen glaube ich, sollte ich als Autor stumm bleiben. Dies ist eine gute Zeit, um wach zu sein und sich nicht von den eigenen Erfindungen blenden zu lassen.