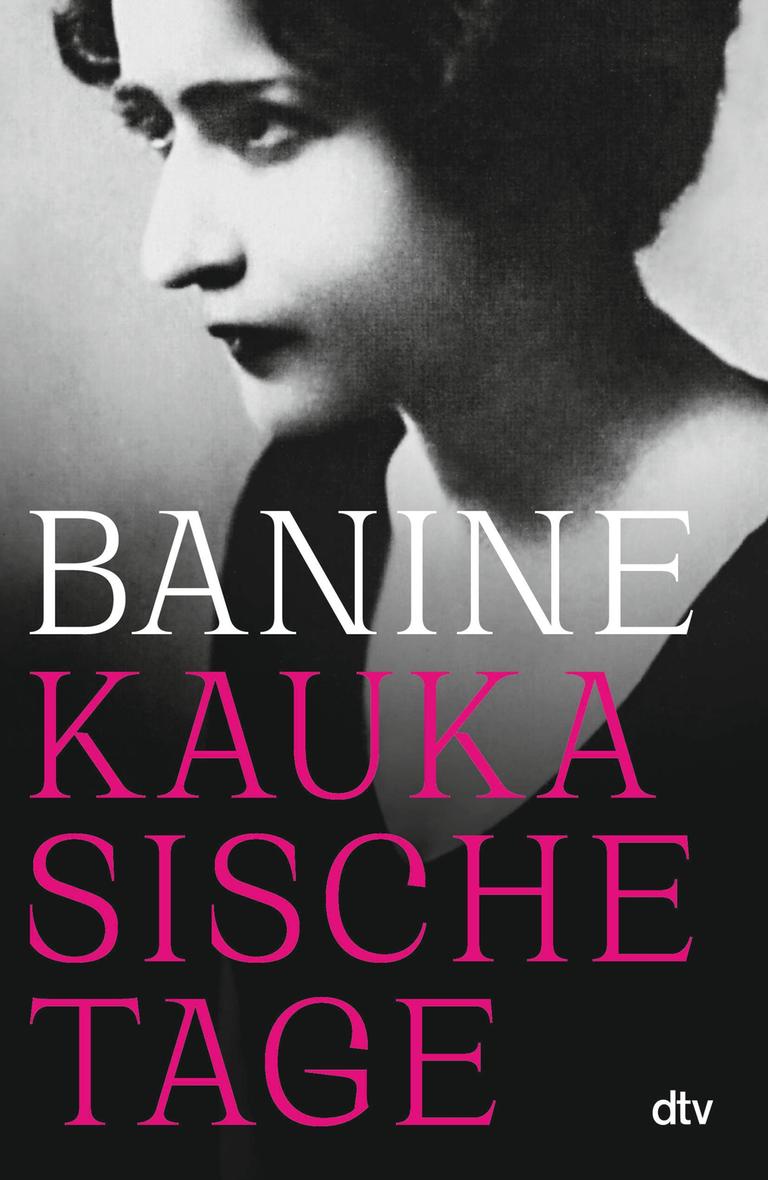

Banine: „Kaukasische Tage“

© dtv Verlag

Erinnerungen einer kosmopolitischen Erdölerbin

05:41 Minuten

Banine

Aus dem Französischen von Bettina Bach

Kaukasische Tagedtv, München 2021320 Seiten

24,00 Euro

Anfang des 20. Jahrhunderts wächst Umm-El-Banine Assadoulaeff als Tochter eines Ölbarons in Baku in unermesslichem Reichtum auf. Doch die Oktoberrevolution verändert alles. Eine Autobiografie aus bewegten Zeiten.

Und dann? Wie ging es weiter, das Leben von Banine zwischen Wirklichkeit und Traum, Tradition und Moderne? Am Ende von „Kaukasische Tage“, der Autobiografie der Aserbaidschanerin, nähert sich die erst 18-Jährige im Zug Paris. Dort wird ein neues Kapitel ihres Lebens beginnen: Auf die „Kaukasischen Tage“ folgen die französischen, die ersehnten und erträumten.

Polygamie auch für muslimische Frauen

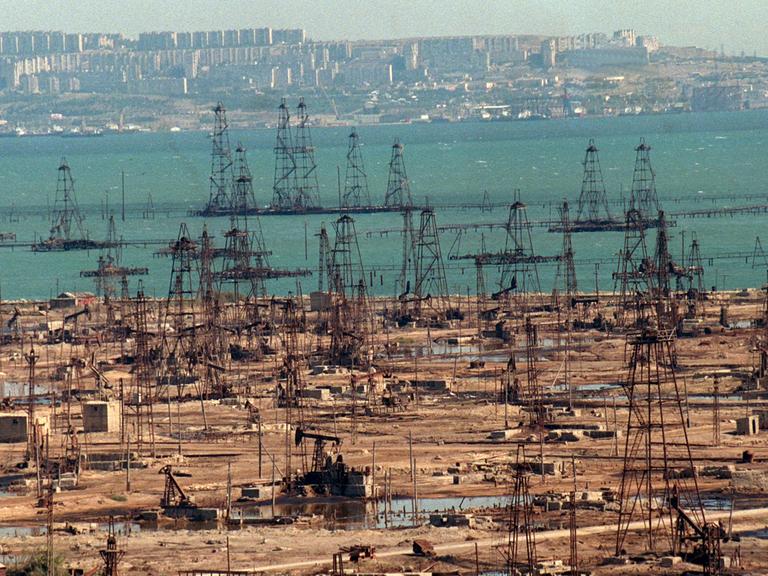

Allzu defizitär wirken die Tage in Baku auf den Leser allerdings nicht. Umm-El-Banine Assadoulaeff wird 1905 in Aserbaidschan am Rande des Zarenreichs geboren. Ihre Eltern und Verwandten sind durch die Erdölvorkommen zu unermesslichem Reichtum gekommen. Das schwarze Gold sorgt im muslimischen Aserbaidschan für Spannungen: Banines Großmutter im Erdgeschoss des prachtvollen Hauses bedenkt die „Christenhunde“ regelmäßig mit einer großen Zahl erlesener Schimpfwörter, die die Russen freilich nicht verstehen.

Erst Banine und ihre Geschwister lernen Russisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Klavierspielen. Sie sitzen auch auf Stühlen am Tisch, nicht wie die Großmutter und ihre Generation auf Kissen und Teppichen. Sie speisen in spätgotischen Esszimmern, lümmeln sich in Salons, die vom Versailler Schloss inspiriert sind, und blicken im Nebenraum ohne religiöse Gedanken auf Ornamente, die an die Alhambra erinnern.

Zudem bleiben sie unverschleiert, tragen eng anliegende Kleider und leben dank der Lektüre aktueller russischer und französischer Romane nicht auf die arrangierte Ehe mit 13, sondern auf die Verwirklichung des romantischen Liebesideals hin. Gülnar, die Cousine Banines, verschmilzt die muslimische Polygamie, bisher allein Männern vorbehalten, mit der Emanzipation der Frauen und sieht ein sinnenfrohes Leben für sich heraufziehen.

Romantische Liebe zum Sowjetkommissar

In vielen dichten Anekdoten erinnert Banine eine Kindheit an der Bruchstelle von Tradition und Moderne. Jede verrät, dass Aserbaidschan in Bewegung geraten ist, obwohl die Autorin beim kindlichen Erleben bleibt. Vor dem Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution flieht die Familie kurz ins Ausland, um nach der Unabhängigkeit Aserbaidschans zurückzukehren. Banines Vater wird Handelsminister und inhaftiert, als zwei Jahre später die Rote Armee einmarschiert.

Banine verliebt sich mit 13 Jahren im Sommerhaus der Familie, dessen eine Hälfte den Sowjets als Sanatorium dient, in einen gut 40-jährigen Kommissar, der sie kaum wahrnimmt. Sie geht mit den Kommunisten durch die Häuser der Verwandten, um deren Vermögen zu inventarisieren, wird Klavierlehrerin und begegnet dem Kommissar wieder, der ihr seine Liebe gesteht.

Doch den Zeitpunkt für die romantische Flucht mit ihm lässt sie verstreichen. Denn ihr Vater ist von einem jungen Mann mit guten Verbindungen aus der Haft befreit worden, und dieser Jamil wird ihm auch einen Reisepass besorgen, womit er sich hinreichend als Ehemann für die Tochter empfiehlt. Erst Jahre später gelingt es Banine, sich von Jamil zu befreien: durch die Reise nach Paris zum Vater.

Wie wird es weitergehen?

„Kaukasische Tage“ erschien 1946 in Frankreich. Die Autorin hatte als Mannequin, Verkäuferin und Übersetzerin karge Jahre und die deutsche Besatzung überlebt. Ernst Jünger führte sie damals in die Pariser Kunstszene ein. Die 1947 veröffentlichten „Pariser Tage“ sind bisher nicht übersetzt, und das Nachwort von Olga Grjasnowa schweigt über sie. Dabei wüsste man gern, was weiter geschah im Leben dieser ungemein lebenstüchtigen Frau.