Warum Prince einfach mal hustete

Die Nachrufe auf Prince in den Feuilletons sind voller toller Attribute: genialisch, wieselflink, transgressiv, exaltiert, lüstern oder unverfroren. Aber es gibt auch nette Anekdoten zu lesen, die natürlich wiederum zeigen, warum Prince absolut einzigartig war.

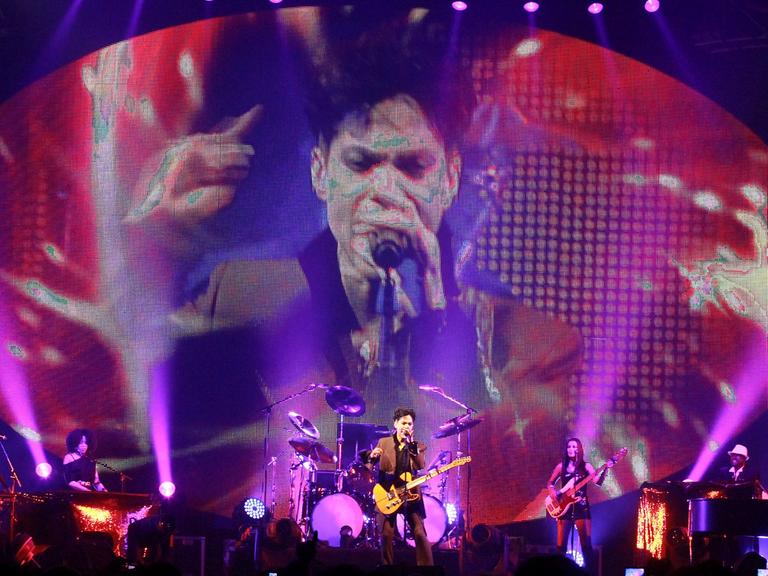

"Groovy Genius!" ruft Fatma Aydemir in der TAZ aus. "Unfassbar, Prince ist gestorben, der genialische US-Multiinstrumentalist, der wieselflinke Funkateer, der transgressive Popstar, der die Farbe Lila in den Mainstream brachte". Auch Jens-Christian Rabe spricht in seinem Nachruf für die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG vom "Popgenie" und erzählt folgende Anekdote: "Auf die Frage, warum er am Anfang seines Songs ‚Raspberry Beret‘ hustet, antwortete er einmal: ‚Weil ich etwas tun wollte, was niemand sonst tun würde.‘" Kommentar des Musikkritikers: "Er tat das alles, weil er es konnte, weil es noch niemand gemacht hatte, weil einem Genie wie ihm, der jedes Instrument selbst spielen, jeden Takt selbst komponieren, jede Zeile selbst schreiben und jeden Ton selbst singen konnte, alles zu Musik wird."

"Seit Stevie Wonder hatte niemand mehr eine solche Eigenständigkeit erreicht", schreibt Edo Reents in der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG, "seit Frank Zappa und James Brown niemand eine solche Macht über seine durchweg exzellenten Mitspieler, vor allem die in seiner Band The Revolution, auf die er dann doch nicht ganz verzichten konnte, obwohl er 25 Instrumente beherrschte." Edo Reents wundert sich geradezu darüber, wie in einen 1,58 Meter kleinen Körper so viel Größe passte: "In seiner winzigen Gestalt kam zusammen, was die Popmusik, vor allem die schwarze, seit den Fünfzigern ausgemacht hatte: die Geschlechtergrenzen aufreizend unterlaufende Exaltiertheit Little Richards, der musikalische Universalismus Stevie Wonders, die Funk-Durchschlagskraft James Browns, die Lüsternheit Marvin Gayes, die Unverfrorenheit Frank Zappas, die gewinnende Geschmeidigkeit Sammy Davis Juniors und die frauenunterwerfende Geste Ike Turners."

Noch mehr tote Genies

Dieser Samstag ist der Feuilletontag der toten Genies. "Man müsste sie erfinden, gäbe es sie nicht", schreibt Dirk Pilz in der BERLINER ZEITUNG zum 400. Todestag von Cervantes und Shakespeare. Pilz rät zur Lektüre von "Don Quijote" und warnt zugleich davor, "weil man beim Lesen drauf und dran ist, es diesem Don Quijote gleich zu tun, sich irgendeinen Gaul zu satteln und in die Welt so lange hinauszureiten, bis es sie gibt, obwohl sie schlicht erfunden ist."

"Er ist immer relevant durch seine Einsicht in die menschliche Natur", bemerkt Meryl Streep in der SZ, die 16 Künstler gebeten hat, unter anderem folgende Frage zu beantworten: "Warum ist Shakespeare gleich noch mal der Größte?" Wobei groß ziemlich groß sein kann: "William Shakespeare, so sagt man, hat nach Gott am meisten geschaffen. Vielleicht sogar Besseres", schreibt Peter von Becker im TAGESSPIEGEL unter der Überschrift "Master of Universe". Immer der Größte sein wollte Shakespeare aber gar nicht, vermutet Volker Weidermann im SPIEGEL: "Er selbst […] hat mit dem Schreiben einfach irgendwann aufgehört. Er ging nach Stratford, kaufte Immobilien, Ländereien, verklagte Nachbarn, wenn sie ihm kleine Summen schuldeten. Er war ein paar Jahre lang ein Genie gewesen. Irgendwann beschloss er wohl, keines mehr zu sein."

Was natürlich nichts daran ändert, dass er heute immer noch als Genie wahrgenommen wird. Zum Beispiel von Botho Strauß. "Auf dass die ganze Welt voll Shakespeare wär, und sonst gäb’s nichts!", schreibt Strauß in der FAZ. "Müsste ich einem jungen Autor raten, wie er sich am besten rüste, außerhalb des eitlen Betriebs, so würde ich ihm raten: Geh, so tief du kannst, in den Shakespeare hinein, und lerne dabei, noch tiefer zu gehen. Trainier dein Gemüt. Nicht etwa um Dramatiker zu werden, das wäre verlorene Liebesmüh. Nein, um deinen Herzschlag zu erhöhen, das Erschaudern zu erlernen, Menschen bei dir einzulassen, die über das uns geläufige Menschenmaß groß sind."