Vom Makel zur Mode

04:21 Minuten

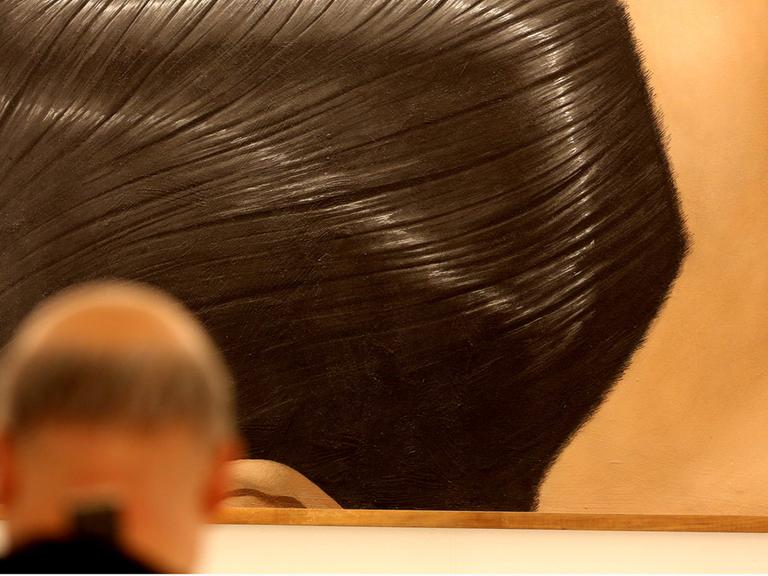

Zuvor galt sie als hässlich: Der Schauspieler Yul Brynner ließ die Glatze ästhetisch werden. Haare ab für eine Rolle - und selbstbewusst trug er von da an immer seinen blanken Schädel zur Schau. Hut ab, findet die „Neue Zürcher Zeitung“.

Vielleicht denken Sie: Muss jetzt nicht sein! Schließlich ist das hier keine Sportschau, sondern eine Kulturpresseschau. Aber dann hören Sie bitte kurz weg. Während wir mit der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG auf den 100. Geburtstag des Fußball-Fachmagazins "Kicker" zu sprechen kommen.

Der Kicker als Männermagazin

Auffällig allemal: Phillip Selldorf, sonst im Sportteil der SZ zu lesen, hält Distanz zum Jubilar.

"Dass der Kicker sich selbst und vor allem den Fußball überaus ernst nimmt, und man ihm gelegentlich wünscht, er möge öfter mal ein Lächeln aufsetzen, das gehört zu seiner überlieferten Kultur. Es entspricht auch der Überzeugung vieler Leser, die meinen, dass mit Fußball nicht zu spaßen ist. Zweifellos ist der Kicker ein Männermagazin. Zwar enthält er keine frivolen Herrenwitze und schon gar nicht Bilder entkleideter Frauen, aber in seiner Fixierung auf das Sujet und der vorsätzlich sparsamen Ästhetik ist er geprägt von männlich engem Denken und Bewusstsein."

Was für ein Satz, dieser letzte! Als hätte Phillip Selldorf je einen Teil Adorno und Margarete Stokowski gemixt.

Er hat den Look

Und noch ein 100. Geburtstag: An diesem Samstag hätte Yul Brynner den seinen gefeiert, wäre er nicht 1985 gestorben. Bevor Jüngere fragen 'Hä, Yul wer?' reichen wir das Wort Marion Löhndorf, die in der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG festhält:

"Er war der Mann, der den Glatzkopf sexy machte – und der Glatzkopf ihn. Nachdem Yul Brynner sich zum ersten Mal für eine Bühnenrolle den Schädel rasiert hatte, war die Wirkung so phänomenal, dass er den Look sein Leben lang beibehielt. Wie er fehlendes Haupthaar, einst ein Makel, vom Theater zum Film und auf die Straße brachte und fast im Alleingang zur Mode machte, hatte mit seinem legendären Selbstbewusstsein zu tun, mit seinem Stilgefühl und seinem Blick für Ästhetik."

Wir tippen, dass Marion Löhndorf diesen Yul Brynner immer noch sehr ansprechend findet. Wofür auch die Überschrift des NZZ-Artikels spricht: "Er war kein Schauspieler, er war ein Statement."

"Geschichtsbewusstsein und Hedonismus"

Mit 90 Jahren mitten unter uns weilt der Berliner Verleger Klaus Wagenbach. Der für sein durchaus legendäres Unternehmen, in dem einst auch Rudi Dutschke und Ulrike Meinhof verlegt wurden, mit dem Slogan wirbt: "Der unabhängige Verlag für wilde Leser."

Laut Berliner TAGESSPIEGEL ist Klaus Wagenbach "listig und frei", verbindet "Geschichtsbewusstsein und Hedonismus" und lässt "das Poetische und das Politische zusammenklingen". Der Schriftsteller Peter von Becker bemerkt:

"Zu einer großen Figur und sein Unternehmen zum größten denkbaren Kleinverlag wurde Wagenbach durch das in Wahrheit weitgespannte, von politischer Leidenschaft beflügelte, aber nicht ideologisch verengte Programm. Dabei gilt bis heute die Maxime des epochalen Büchermachers … Kurt Wolff: Texte publizieren, 'von denen man meint, die Leute sollen sie lesen', statt nur dem "geschmacksdienerisch nachzulaufen", von dem man glaubt, sie 'wollen sie lesen'."

Vom Ertrinken im Prosameer

Was Rainer Moritz, der Leiter des Hamburger Literaturhauses, absolut nicht lesen will, das verrät schon die Überschrift seiner "Tirade aus gegebenem Anlass" in der Tageszeitung DIE WELT: "Lasst mich in Ruhe mit euren amerikanischen Romanen!"

"Es ist, da hilft kein Drumherumreden, ein gesundheitsbeeinträchtigendes Verhängnis, eine zu große Menge dieser Romane am Stück zu lesen", so Moritz. "Wer drei oder vier davon binnen kurzer Zeit geschafft hat, den überkommt das Gefühl, in einem riesigen, diffusen Prosameer unterzugehen, dessen einzelne Fische nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Alles verschwimmt zu einer Farbe, zu einer Einheitssoße."

Um Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich schimpft Rainer Moritz nicht auf Romane von Scott F. Fitzgerald, Richard Yates oder Philip Roth, sondern auf massenkompatible Reißbrettkonstruktionen nach dem gehobenen Schema F. -

Wer sein tägliches Quantum Erregung über die Auswüchse politischer Korrektheit braucht, schlage die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG auf. Dort erläutert Jan Brachmann, warum der Streit um die Umbenennung der Berliner U-Bahn-Station Mohrenstraße in Glinkastraße "immer absurder, frecher und schmutziger" wird.

Aber kein böses Blut zum Schluss. Starten wir lieber so ins Wochenende, wie es eine Überschrift der TAGESZEITUNG empfiehlt: "Mit latenter Sexiness".