Pollesch - der supersofte King?

In der "Süddeutschen Zeitung" kommt René Pollesch, der neue Intendant der Berliner Volksbühne, in einem Interview zu Wort. Darin erzählt er, dass er sich vor der Volksbühne noch nie um einen Job beworben habe und nicht an seinen Texten klebe.

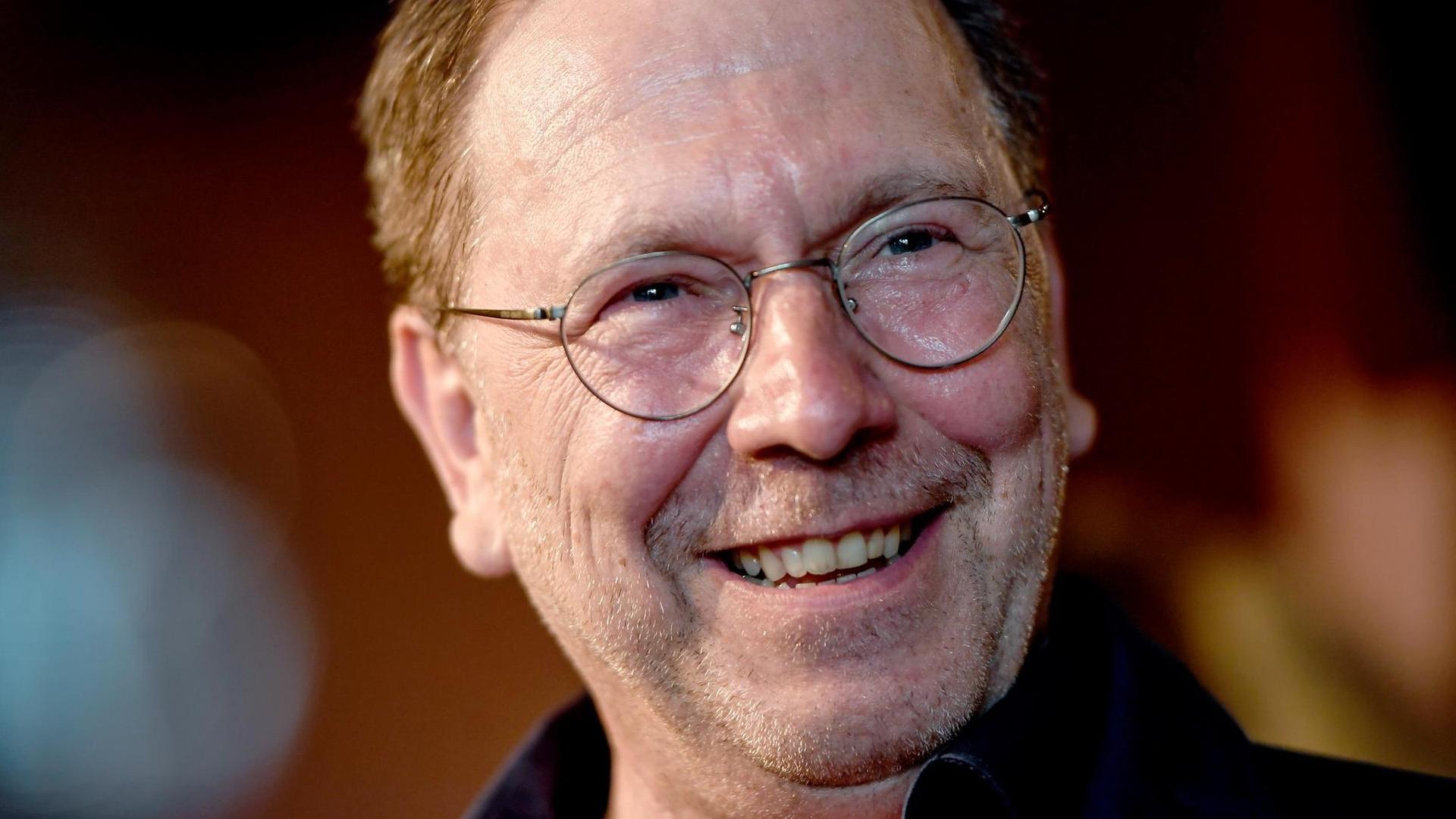

Das Wochenende fängt gut an für René Pollesch. Er wurde gerade zum Intendanten der Berliner Volksbühne gekürt, und die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG hat ihn einen Tag nach der Ernennung zum Interview getroffen. Ganzseitig tritt er dort all jenen Zuschreibungen, Kritiken und Schmähungen entgegen, die über ihn und seine Chefwerdung im Umlauf sind: er sei ein "Pate", ein "Silberrücken" und - ganz exquisit ausgedrückt - ein "älterer westdeutscher Mann mit viel Vergangenheit".

PC nicht als Marketingtool benutzen

"Es ist völlig okay, wenn man statt älterer weißer Männer lieber junge Frauen auf wichtigen Posten will", sagt Pollesch. "Ich bin absolut für politische Korrektheit und für die Frauenquote, auch bei Machtpositionen im Theater. Wir benutzen politische Korrektheit aber nicht als Marketingtool." Pollesch ist ein Kollektiv-Künstler. Er hat sich zum Beispiel noch nie um einen Job beworben, außer jetzt eben um den Intendantenposten - und das aber nur, nachdem er bei den Schauspieler-großesI-nnen (die gegenderte Sprache war für die Druckfassung ausdrücklich gewünscht, fügt der SZ-Interviewer hinzu), also nachdem er bei denen hübsch gefragt hat, was sie davon halten.

"Ich hätte das nicht gemacht, wenn sie dagegen gewesen wären." Welcher Machthaber kann das schon von sich behaupten, und zwar nicht etwa als Marketingtool? Vielleicht ist Pollesch ja wirklich der supersofte King, als den er sich präsentiert: "Wenn sich Schauspieler-großesI-nnen für etwas, was ich geschrieben habe, nicht interessieren, fliegt nicht der Schauspieler (ohne Innen!, Anm. d. Presseschauers) raus, sondern mein Text. So kann man einigermaßen stressfrei und lässig arbeiten, es macht mehr Spaß und man kommt zu geileren Ergebnissen."

Kulturelle Adelung eines Youtubers

Klingt ein bißchen wie Rezo-Slang, womit wir zur kulturellen Adelung des Youtubers kommen, welche die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG unternimmt, indem sie einen Artikel des Germanisten Roland Borgards druckt. Er möchte Rezo zwar kein Ehrendoktorat verleihen, aber ihn auf eine Stufe mit Georg Büchner stellen;

"Die Ähnlichkeit beginnt bei den Personen: Büchner und Rezo: beide sind jung (zwanzig Jahre der eine, sechsundzwanzig der andere), beide aus gut bürgerlichen Familien (aus einer Arztfamilie der eine, aus einer Pfarrersfamilie der andere), beide wählen ein Studienfach weit weg von allen Geistes-, Kultur- oder Sozialwissenschaften (Zoologie der eine, Informatik der andere), beide verschlingen mit großer Lust die Kunst ihrer Zeit (Literatur der eine, Musik der andere). Und beide entschließen sich dazu, politisch so eindeutig und kritisch Stellung zu beziehen, wie das 1834 und 2019 jeweils überhaupt nur möglich ist."

In dem ganzen Ähnlichkeits-Sermon fällt ein kleiner Unterschied glatt unter den Tisch: Büchner wurde von der Polizei gejagt, wohingegen Rezo bloß seine Werbereichweite vergrößert hat.

Späte Trauer um Népszabadság

Apropos unter den Tisch: die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG bringt einen Text einer jungen ungarischen Autorin namens Agnes Czingulszki, für den kein Tisch groß genug ist, um die Weglassungen zu verdecken. Es geht um Viktor Orban, der als junger Politiker mit Flaumbart und schwarzem Wuschelkopf vor 30 Jahren auf dem Budapester Heldenplatz eine ergreifende und mutige Rede hielt, in der er die sowjetischen Soldaten quasi des Landes verwies. Im Juni 1989. Da war die Autorin Czingulszki gerade zwei Jahre alt.

Heute aber lebt sie in Österreich und will nie wieder zurück nach Ungarn, weil die Zeitung Népszabadság, bei der sie ihr Praktikum machte, nicht mehr existiert. "Ich konnte es nicht fassen", schreibt sie. "Mir schien alle Hoffnung verflogen. Es gab einen kurzen Aufschrei in den westlichen Medien, doch nach ein, zwei Monaten erinnerte sich keiner mehr daran, was geschehen war."

Sie lastet es Orban an. Doch kein Wort darüber, daß Népszabadság die kommunistische Parteizeitung war, von Kadar gegründet, von Ex- und Postkommunisten weiterbetrieben, um Parteivermögen zu retten; eine Zeitung, die ihre Oppositionsrolle erst entdeckte, als Orbans Fidesz an die Macht und die Leser und Käufer abhanden kamen. Kein Wort darüber, daß die KP-Zeitung einfach pleite ging. Bei einem solchen Artikel bleiben viele Fragen an die NZZ.