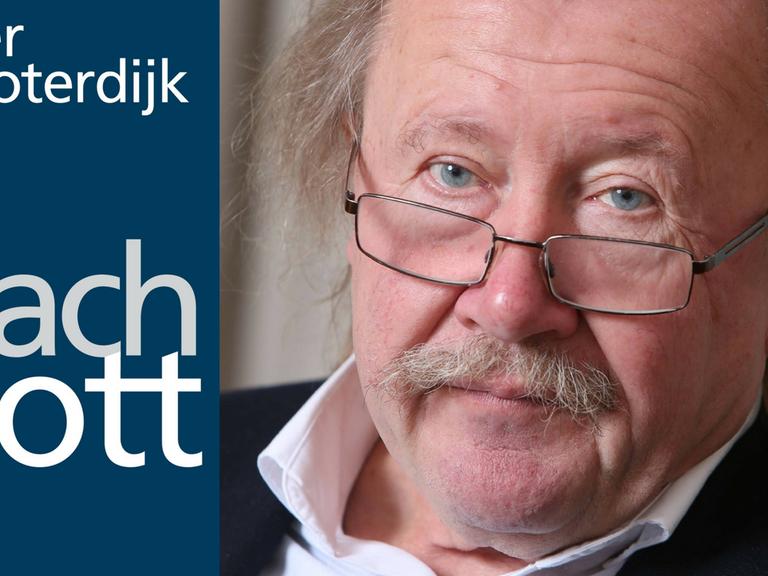

Mit Sloterdijk nach Alpe d'Huez

Ob man die Tagebücher bekannter Autoren lesen will, hängt wohl davon ab, wie sehr man sich sonst für sie interessiert. Der Philosoph Peter Sloterdijk ist auf einen legendären Berg der Tour de France geradelt, nachzulesen in der "Zeit".

"Noch ist die Sonne mild, der Wind weht leicht. Was folgt, ist eine homerische Episode. Die 21 Kurven der Alpen tragen den Fahrer wie von selber nach oben. Durch ihre epische Struktur erlauben sie keine Ermattung. Jede Kehre ist wie ein Gesang der Ilias. Du fährst durch Legenden. Sie liefern Atem für alle Berge. Es sind nicht die Beine, die dich nach oben expedieren, es ist der Wunsch, einmal auf der Spur der Helden zu rollen."

Ob man wirklich die Tagebücher bekannter Autoren lesen will, hängt wohl vor allem davon ab, wie sehr man sich sonst für sie interessiert. Jetzt also Peter Sloterdijk, der hier in den französischen Alpen Fahrrad fährt, nachzulesen in einem Vorabdruck der ZEIT. Ebenso dies: "19. April 2013, Sankt Petersburg. Nachts in der Hotelhalle: Blättere im Netz ..."

Das Internet - ein vermintes Gelände?

Blättern im Netz – da stoßen die analoge und die digitale Welt des Journalismus metaphorisch aufeinander. Das tun sie in derselben ZEIT auch in Jens Jessens "Lob der Blase", wo es heißt: "Das Internet und seine sozialen Netzwerke sind heute ein vermintes Gelände, von Schützengräben durchzogen. Jede Bewegung und Äußerung – das Emporstrecken eines Kopfes – provoziert feindliche Artillerie. Schmutzfontänen spritzen empor wie auf den Bildern des Ersten Weltkrieges."

Und wie, fragt man sich, war das früher?

"Die Menschen", so Jessen, "saßen in ihren selbst gewählten Schützengräben nicht anders als heute, hatten aber keine Waffe, sich direkt zu beschießen."

Verwundert liest man parallel dazu, dass Wolfgang Hellmich in der NZZ ausgerechnet fragt, warum die politische Theorie "Mehr Streit!" fordert. "Der Soziologe Oliver Marchart", zitiert Hellmich, "findet ... , wir lebten in einem "Meer der Ruhe". Die neuere politische Theorie aber will lieber Sturm und schwere See."

Das kann sie haben, wenn sie bei Jens Jessen weiterliest. Der bleibt metaphorisch auf dem Schlachtfeld, während er das Internet beschreibt:

Die Schlachtfelder sind profitabel

"In Wahrheit müsste man, wie einst bei Beendigung von Kriegen, die Armeen entflechten, außer Sichtweite bringen, entwaffnen und in die Heimat schicken. Das große Gespräch aller mit allen, das einmal als friedensstiftende Utopie erschien, muss beendet werden. Es hat sich als Gemetzel erwiesen. Viele genießen es als Unterhaltungsspektakel, viele verdienen auch viel Geld damit. Die Schlachtfelder im Netz sind profitabel."

Und über ihnen erhebt sich noch ein ganz anderes, sozusagen ein Metaschlachtfeld. Das beschreibt Bestsellerautor Evgeny Morozov in der Süddeutschen:

"Die Idee des Digitalen ist heutzutage tot. Es sind nicht mehr die reichen Hippies, die die unangenehmen Fragen zu neuen Technologien im Wired-Magazin oder auf Ted-Talks stellen; stattdessen kehren diese Fragen zurück in ihr eigentliches Reich des internationalen Handels, des nationalen Wirtschaftswachstums und der nationalen Sicherheit. ... Wenn man nicht für technologische Souveränität ist, wofür dann? Früher war die übliche Antwort: Globalisierung und Welthandel. Heute predigt jedoch keine Regierung mehr eine weitere Liberalisierung des Daten-, Software- oder Hardware- Markts. Alle Staaten sind nun gezwungen, zwischen zwei Optionen zu wählen: die technologische Souveränität wieder zu behaupten – oder nichts zu tun. (...) Wenn", so Morozov, "schon Obama offenbar keine Skrupel hatte, Angela Merkels Handy abzuhören – würde dann irgendwer Trump zutrauen, dieser Versuchung zu widerstehen?"

"Die Idee des Digitalen ist heutzutage tot. Es sind nicht mehr die reichen Hippies, die die unangenehmen Fragen zu neuen Technologien im Wired-Magazin oder auf Ted-Talks stellen; stattdessen kehren diese Fragen zurück in ihr eigentliches Reich des internationalen Handels, des nationalen Wirtschaftswachstums und der nationalen Sicherheit. ... Wenn man nicht für technologische Souveränität ist, wofür dann? Früher war die übliche Antwort: Globalisierung und Welthandel. Heute predigt jedoch keine Regierung mehr eine weitere Liberalisierung des Daten-, Software- oder Hardware- Markts. Alle Staaten sind nun gezwungen, zwischen zwei Optionen zu wählen: die technologische Souveränität wieder zu behaupten – oder nichts zu tun. (...) Wenn", so Morozov, "schon Obama offenbar keine Skrupel hatte, Angela Merkels Handy abzuhören – würde dann irgendwer Trump zutrauen, dieser Versuchung zu widerstehen?"

Europa als "Wurmfortsatz Asiens"?

Dabei geht es viel weniger um Angela Merkel als um China. Wie sehr es um China geht, unterstreicht Manfred Osten in einem ganzseitigen Beitrag in der Welt. Er zitiert darin eine chinesische Agenda: "Bis 2025 soll China eine "starke", bis 2035 eine "Mittelmacht" und bis 2049 eine "Weltmacht" sein. ... Sollten Pessimisten recht behalten", befürchtet Osten, "könnte es vielleicht sein, dass man sich eines Tages ... an das Wort von Paul Valéry erinnert. Er hat es gewagt, Europa zu definieren als "Wurmfortsatz Asiens"."

"Jemanden als streitbare Persönlichkeit zu bezeichnen, drückt immer auch Wertschätzung aus", schreibt Wolfgang Hellmich in seinem NZZ-Beitrag und fügt hinzu: "Daniel Cohn-Bendit ist eine streitbare Persönlichkeit. Günter Grass, Cristiano Ronaldo oder Alice Schwarzer auch."

Hinzuzufügen wären Peter Sloterdijk, Jens Jessen, Yevegeny Morozov und – wie wir der "Welt" des Tages entnehmen, nicht zu vergessen: Paul Valéry.