"Die Enden der Parabel" als gefeiertes Hörspiel

06:22 Minuten

14 Stunden dauert die Hörspieladaption von Thomas Pynchons Jahrhundertroman "Die Enden der Parabel". Die "FAZ" ist begeistert von diesem „Totenstimmentanz am Rande des Wahnsinns“ und die "taz" empfindet gar "ausuferndes Glück".

Heute müssen wir erst mal ein bisschen schimpfen. Unser Korrekturprogramm will uns nämlich durch rote Unterkringelung den Gebrauch des Superlativs "gefeiertste" untersagen. Offenbar meint das Programm: "gefeiert" ist "gefeiert" – gefeierter geht’s nimmer. Aber damit beißt es bei uns auf Granit. Das blöde Programm unterkringelt ja auch das schöne Wort "Unterkringelung" – und was nicht sonst noch alles, was man nicht missen möchte.

Darum also spotten wir des roten Kringels und sagen: Das gefeiertste Kunstwerk der vergangenen Woche war Klaus Buhlerts Hörspieladaption von Thomas Pynchons Jahrhundert-Roman "Die Enden der Parabel", eine Koproduktion von Südwestrundfunk und Deutschlandfunk. Das Ergebnis ist laut FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG "ein vierzehnstündiger Totenstimmentanz am Rande des Wahnsinns", was Oliver Jungen viel löblicher meinte, als es in Ihren womöglich Corona-geschädigten Ohren klingen mag.

Zu den näheren akustischen Inhalten des Hörspiels bemerkte Markus Ehrenberg im Berliner TAGESSPIEGEL:

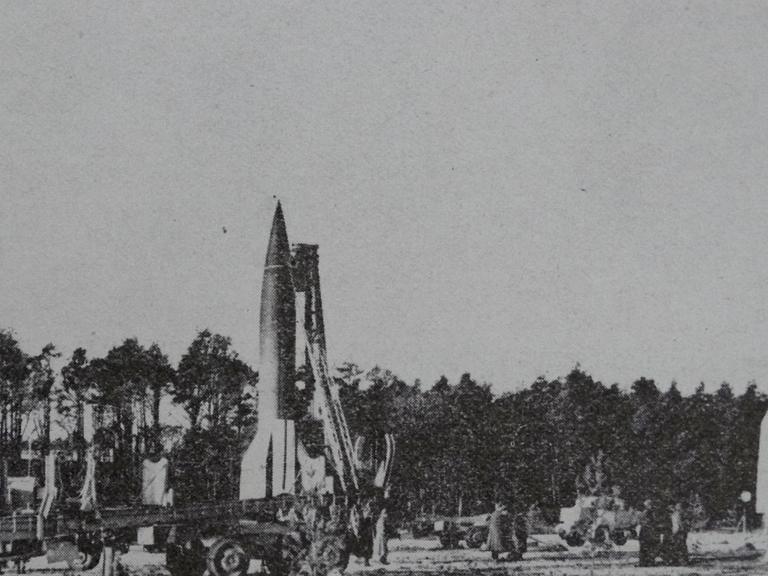

"Polyphonien, Echos, Stimmverzerrer, Lateinbrocken, Modern Jazz, Synthesizerklänge – mittendrin denkt man, die Gruppe Kraftwerk steht im Studio – mit allen Mitteln setzt Buhlert dem Opus Magnum Pynchons zu, das, man hört es heute noch, in seiner Zeit skandalträchtig war. Da wird in einer Szene über Physik schwadroniert, in der nächsten eine Séance abgehalten, dann ‚das Licht des letzten Tages weggevögelt‘, bevor eine Rakete emporsteigt."

Die TAGESZEITUNG indessen hat beim Hörspiel-Hören von "Die Enden der Parabel" etwas sehr Kostbares empfunden – nämlich: "ausuferndes Glück".

Über-Leben nicht mit Leben verwechseln

Selbiges ist dieser Tage nicht so leicht zu erbeuten. Ein Umstand, der die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG zu der trotzigen Unterzeile animierte: "Wenn wir schon an einem Virus sterben sollen, dann wollen wir wenigstens intensiv gelebt haben." Hans Ulrich Gumbrecht rief nicht direkt zu Corona-Partys auf, bezifferte aber den hohen Preis, den der waltende Shutdown fordert:

"Die abstrakte Feier der vermeintlichen Solidarität in unserem zur Norm und Routine werdenden Distanzverhalten enthält die Gefahr einer Gewöhnung ans Über-Leben. Diese Gefahr, Über-Leben mit Leben zu verwechseln, ist eine Folge jener existenziell neuen – ebenfalls abstrakten – Situation, kollektiv in der täglich selbstverwaltet aufgeschobenen Erwartung des je eigenen Todes zu leben. Solange Partys verboten bleiben, liegt also daran, sich wenigstens an ihre Konkretheit zu erinnern – statt sie im Namen von Distanz und Hygiene zu verachten. Denn ohne solche Bilder wird nicht nur Leben in Über-Leben zerfallen, auch Intensität muss dann im Verwalten des eigenen Endes auf- und verloren gehen."

Schiere Lebenslust, etwas kompliziert ausgedrückt von Hans Ulrich Gumbrecht in der NZZ.

Zum Vorschlag der Leopoldina

Wie wir uns wieder lockerer machen können, darüber hat mittlerweile auch die Leopoldina nachgedacht, die Nationale Akademie der Wissenschaften – und wurde für ihre Empfehlungen an die Politik von der FAZ krachend abgewatscht.

"Man soll also kurz gesagt keinesfalls das offenkundig Unsinnige tun", fasste Jürgen Kaube den Leopoldina-Rat zusammen und setzte auch noch das drauf: "Rein in die Maßnahme, raus aus der Maßnahme, Hauptsache Technokratie, dafür aber mit der Produktion guten Gewissens für Politiker, die nun sagen können: ‚Die Wissenschaft hat festgestellt‘, auch wenn sie nur ein bisschen ohne Daten vor sich hin geredet hat."

Woran man sieht: Offizieller Verlautbarungsschmus geht in den Medien nicht einfach so durch.

Gegen den Vorwurf der Corona-Hofberichterstattung

Um genau das klarzustellen, knöpfte sich Werner D’Inka in der FAZ die Kritik der akademischen Szene an der angeblich unterwürfigen Corona-Berichterstattung "der 'Medien'" vor:

"Geradezu grotesk ist die Rüge, 'die' Medien nähmen die Einschränkungen von Grundrechten hin wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Nirgends wird die abwägende Debatte darüber, was gerade noch hinzunehmen sei, und auch das nicht auf Dauer, seriöser geführt als in 'den' Medien, und beileibe nicht nur von Gastautoren. Lesen und sehen die Medienkritiker das nicht? Helmut Reitze, der frühere Intendant des Hessischen Rundfunks, pflegte Beschwerdeführern über angebliche blinde Flecken in der Berichterstattung zu antworten: 'Nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht nicht gesendet.'"

Werner D’Inka in der FAZ.

Virologen sagen dies, Volkswirte das

Die Wochenzeitung DIE ZEIT dachte sich offenbar: 'Viel Hirn hilft viel' und versammelte zum großen Corona-Krisendiskurs gleich drei Kapazitäten: den Politologen Herfried Münkler sowie die Soziologen Armin Nassehi und Hauke Brunkhorst.

Wir können hier unmöglich alle drei zu Wort kommen lassen, aber immerhin Armin Nassehi. Ihn sprach Thomas Assheuer darauf an, dass die Coronakrise die "Kollision gesellschaftlicher Gruppen und Funktionsträger sichtbar" mache. Nassehis Entgegnung:

"Ja, Virologen denken ganz anders als Volkswirte. Ihre Schlussfolgerungen widersprechen einander oft radikal – und doch haben beide Perspektiven recht. Die Virologen haben recht mit der Behauptung, man müsse das Problem möglichst lang ziehen, und die Ökonomen haben recht, wenn sie sagen, die Wirtschaft halte das nicht ewig durch. Und die Verfassungsrechtler haben recht, wenn sie das Übergewicht der Exekutive kritisieren. Wir lernen, dass eine moderne Gesellschaft nicht aus einem Guss ist und dass genau das die Komplexität der Weltgesellschaft ausmacht."

Keine Neuigkeiten – neu formuliert von Armin Nassehi in der ZEIT.

Gegen autodestruktives Denken in der Krise

Tja, was meinen Sie: Ändert sich wohl etwas, wenn die Krise um ist? Viele – wir zählen dazu – glauben: Eher nicht! Anders Carolin Emcke im TAGESSPIEGEL:

"Ich halte es für politisch fatal, immer von vornherein jede gesellschaftliche Veränderung für unmöglich zu erklären. Das ist autodestruktiv. Da amputiert man sich seine politischen Utopien. Es braucht immer beides: den politischen Unmut, die öffentliche Kritik, aber auch eine politische, soziale, kulturelle Sehnsucht."

Sie haben recht: Das klingt wie ein Schlusswort!

Nur noch folgender Tipp: Verbringen Sie den Sonntag so fröhlich, dass Ihre Nachbarn das gleiche konstatieren, was eine Überschrift der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG konstatierte: "Juchzer steigen in die Luft."