Der skeptische Aufklärer

04:23 Minuten

Die "Welt" richtet den Blick auf den Naturforscher Georg Forster. Ein Zeitgenosse Kants, der dem von der Zeitung unbestritten "größten deutschen Philosophen der Aufklärung" dennoch etwas voraus hatte - mehr Weltgewandtheit und keinen Rassismus.

"Der Mann, der Kant aufklärte" – So einen nimmt die WELT natürlich gleich auf die Titelseite, den Forschungsreisenden Georg Forster nämlich. Ihn leitete die Maxime, "dass alle Völker der Erde gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen haben."

Im Feuilleton dann setzt der Soziologe Wolf Lepenies zu einem ausführlichen Essay über eben diesen Georg Forster an, über sein Welt- und Menschenbild und über sein wunderbares "Selbstdenkertum". Klar, alles auch mit Blick auf die so aufgeregte wie angestrengte Debatte um den Rassismusvorwurf an den Philosophen Immanuel Kant.

Forsters Thesen über den menschlichen Fortschritt

Wohl nicht nur für Lepenies ist Kant der "größte deutsche Philosoph der Aufklärung", für den eine "immer rabiater agierende Front der Bildungsstürmer und Vergangenheitsreiniger nun den Denkmalsturz verlangt" – man hört beim Lesen seine Entrüstung gleich mit.

Aber hier nun gilt’s dem Forschungsreisenden, dem genau und einfühlsam beobachtenden Georg Forster, Zeitgenosse Kants und naturgemäß ungleich weltgewandter als der Dauer-Königsberger. "Georg Forster strebte nach einer anschaulichen Wahrheit", lesen wir in der WELT, und weiter:

"Forster war ein skeptischer Aufklärer. Das Menschengeschlecht bewegte sich in Rotationen voran, der Fortschritt vollzog sich nur ruckweise. Über Utopien spottete er - schließlich würden die Menschen, dies war ein kleiner Seitenhieb gegen Kant, vor lauter ewigem Frieden nicht mehr wissen, was sie tun sollten. In einigen Dingen würden wir zwar etwas klüger, dafür waren wir in anderen unwissender als unsere Vorfahren."

Ärger über Einschränkungen im Kulturbereich

Eine richtig gute Nachricht aus der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG: Aus der Wilden Möhre wird die Milde Möhre. Das traditionelle Wilde-Möhre-Electro-Festival im brandenburgischen Drebkau mit Tausenden Besuchern jedes Jahr speckt ab auf fünf Wochenenden Milde-Möhre-Feriencamps mit Workshops, Theater und Vorträgen und jeweils 500 Zuschauern – aber es findet statt.

125 000 Veranstaltungen sind in diesem Jahr bereits abgesagt worden, das teilte der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft mit. Alexander Dettke, Gründer und geistiger Kopf der Wilden wie der Milden Möhre, ärgert sich über die Restriktionen im Kultur- und Festivalbereich, "Fahrten in Bussen oder das Fliegen in Flugzeugen sei mit entsprechenden Maßnahmen mittlerweile schließlich auch wieder möglich: 'Ich finde das unverhältnismäßig'".

In Estland darf man wieder in den Konzertsaal

Wir schalten um vom vegetarischen Electro-Pop zur Klassik, kümmern uns aber ums gleiche Problem. "Absagen ist momentan das Leichteste auf der Welt. Ich dachte: Entweder machen wir es nur im Internet, oder wir machen Kammermusik – aber die ganze Saison abzusagen, das ist defätistisch."

Das sagt der Dirigent Paavo Järvi und zieht sein Musikfestival im estnischen Pärnu durch. Auch hier sind die Neuinfiziertenzahlen gering und man beweist ein bisschen Mut.

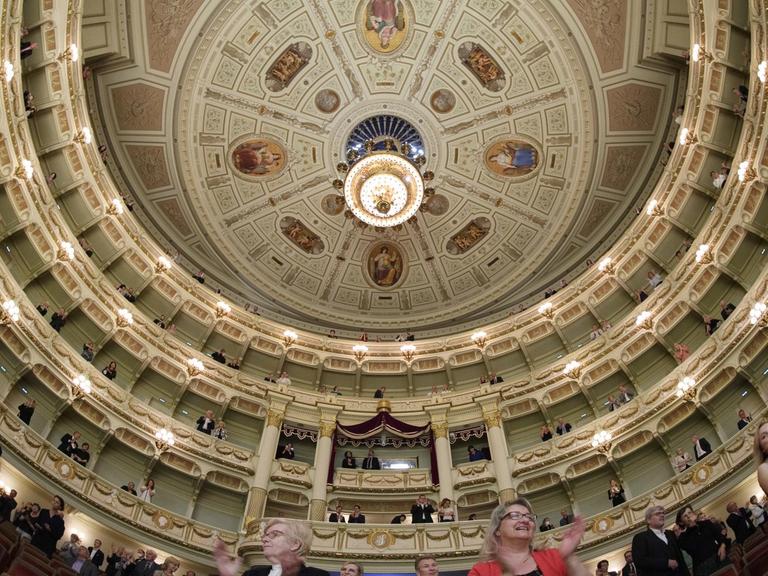

"Ein Musikfestival findet statt, mit einem Orchester im Zentrum, das dicht an dicht auf dem Podium sitzt und aus dieser Dichte spielerische Funken schlägt, so dass die beste Musik dabei entsteht, die man derzeit überhaupt hören kann. Und das Publikum im modernen Konzertsaal des estnischen Ostseebads sitzt ebenfalls dicht an dicht, ohne Masken im Gesicht, allenfalls mit desinfizierten Händen, und hört gebannt, glücklich, manchmal fassungslos zu." Das berichtet ein begeisterter Jan Brachmann in der FAZ.

Wenn Ihnen hysterische Debatten zu viel sind und Sie über die immer noch weitgehende kulturelle Leere verzweifeln – die Flucht in den Weltraum wäre auch keine Lösung, ein Leben im All nicht wünschenswert.

Die TAZ schreibt über ein Buch des Weltraummediziners Hanns-Christian Gunga. Der hat erkundet, "was unser Körper alles aushält – und womit er überfordert ist, auch schon in der irdischen Gegenwart." Sein Fazit ist nicht so appetitlich. Da oben im All wird Menschen schnell übel. Man kriegt auch komische dünne Beinchen. Kleiner Trost: Das Gesicht bleibt faltenfrei.