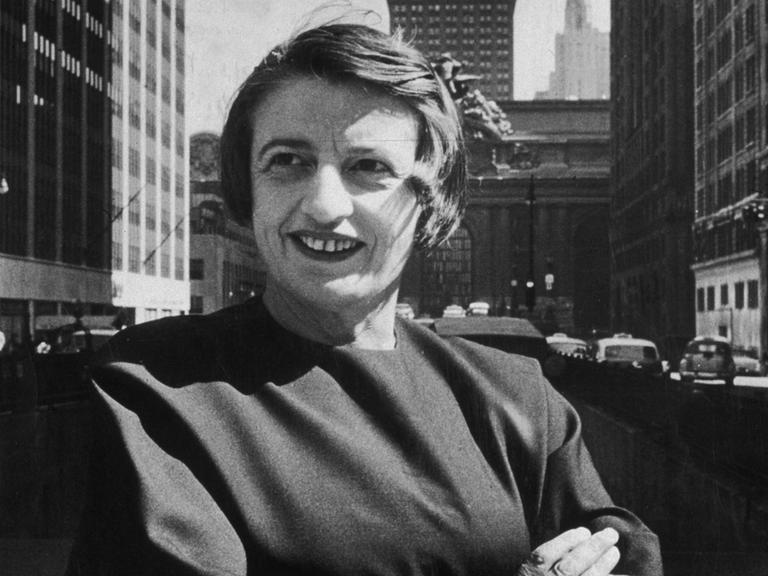

Alasdair MacIntyre nannte es ein philosophisches Glück, unter dem Einfluss zweier unvereinbarer Glaubenssysteme aufgewachsen zu sein. Der 1929 in Glasgow geborene Philosoph erlebte in seiner Kindheit einerseits noch die mündliche Kultur gälischer Bauern und Fischer, die lokale Traditionen und Werte über Geschichten weitergaben. Andererseits wuchs er in der liberalen Moderne auf: einer Welt, nicht der Geschichten, sondern der Theorien, in der die Moralphilosophie mit abstrakten Argumenten allgemeingültige Antworten sucht.

Ein Teil meines Denkens war daher mit Geschichten über den heiligen Columba, den irischen Hochkönig Brian Boru und den schottischen Dichter Ian Lom beschäftigt, ein anderer Teil mit noch unausgereiften theoretischen Ideen – von denen ich damals noch nicht wusste, dass sie aus dem Liberalismus von Kant und Mill stammten.

Das schreibt MacIntyre 1991 in einem Dialog mit einer Fachkollegin. Er las Platon und stellte fest, wie philosophisch fatal es ist, widersprüchliche Überzeugungen zu haben. Gleichzeitig nahmen während seines Studiums in London eben solche Widersprüche immer weiter zu. Er hörte Vorlesungen von A. J. Ayer und Karl Popper, veröffentlichte zu Karl Marx und dem Christentum, trat kurzzeitig der Kommunistischen Partei Großbritanniens bei und beschäftigte sich intensiv mit der Theologie Thomas von Aquins.

Um eine nennenswerte Autobiografie zu schreiben, braucht man die Weisheit eines Augustinus, die Schamlosigkeit eines Rousseau oder ein Vertrauen in die eigene Selbsterkenntnis wie der Geschichtsphilosoph Robin Collingwood. Ich versage in allen drei Punkten.

Das entgegnete MacIntyre im Gespräch mit der Zeitschrift Cogito auf die Frage nach seinen Publikationsplänen. Wenn es aber eine Geschichte über sein Leben geben sollte – so MacIntyre – wäre das Jahr 1971 ein Schlüsselmoment. Er verließ Großbritannien, wo er Soziologie und Religionsphilosophie lehrte, emigrierte in die USA und wurde Professor für Ideengeschichte. Dort wurde er Aristoteliker, verstand Moral als lebensweltliche Praxis, und fand eine Antwort auf die vielen Widersprüche, die ihn umgaben.

Radikale Kritik der Moderne

Gemeinsam mit Philosophinnen wie Elizabeth Anscombe und Philippa Foot verhalf er der antiken Tugendethik so zu neuer Bedeutung in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Philosophisch gefestigt, widmete er sich ab 1977 einem einzigen Projekt: einer radikalen Kritik der Moderne.

Wir besitzen Scheinbilder der Moral und verwenden weiterhin viele ihrer Schlüsselbegriffe. Aber wir haben in großen Teilen, wenn nicht sogar völlig, das Verständnis von ihr verloren – theoretisch wie praktisch.

In seinem 1981 erschienen Werk „After Virtue“ – Der Verlust der Tugend – erklärt MacIntyre die Aufklärung für gescheitert. Insbesondere ihr Projekt, Moral allein aus der Vernunft und unabhängig von Traditionen zu begründen. Die moderne vor allem analytische Philosophie hantiere zwar mit überliefertem Vokabular, das sie aber nicht mehr verstehe. Die Sprache der Moral sei „verwahrlost“, eine geteilte Vorstellung des „für Menschen Guten“ fehle. Die gesellschaftliche Moral verkomme durch den liberalen Individualismus zum Machtinstrument und werde zum „Theater der Illusionen“.

Polemische Maximalthesen über den Niedergang der Moral

Mit polemischen Maximalthesen erzählt MacIntyre den Niedergang der Moral von der griechischen Polis bis zur liberalen Moderne – einer Epoche nach der Tugend.

Was in diesem Stadium zählt, ist die Schaffung lokaler Formen von Gemeinschaft, in denen die Zivilisation und das intellektuelle und moralische Leben über das neue finstere Zeitalter hinaus aufrechterhalten werden können, das bereits über uns gekommen ist.

MacIntyres Kritik der Moderne wurde zum Schleifstein für Positionen aller Art. Er wurde darunter auch zum Anwalt für viele rechte Denker und Nicht-Denker erklärt. Sie sahen in ihm einen reaktionären Ablehner der Moderne, einen nostalgischen Vergangenheitsidealisten.

MacIntyres Werk als Hintergrund für eine bessere Zukunft

MacIntyre selbst ging auf einige Vereinnahmungen noch persönlich ein. Er bezeichnet sie 2006 im Nachwort zur deutschen Neuauflage seines Werks nicht einmal als Missverständnis, sondern als „sorglose Fehllektüre“.

Davon aber ist, denke ich, keine Spur im Text. Was tatsächlich da ist, ist ein Insistieren auf unserem Bedürfnis, aus einigen Aspekten der Vergangenheit zu lernen, indem wir unser Gegenwärtiges Selbst und unserer gegenwärtigen moralischen Beziehung im Lichte einer Tradition begreifen, die uns in die Lage versetzt, die Zwänge zu überwinden, die uns die fortgeschrittene Moderne auferlegt.

Die Moderne ist das Stück – ein Drama – MacIntyre der Rezensent. Und er liefert, so schreibt es der Gegenwartsphilosoph Jürgen Goldstein, einen Verriss. Damit lässt sich das Werk als eigene Performance verstehen, als Geschichte, die wir brauchen, als schwarzer Hintergrund vor dem Zukünftiges schimmern kann.

In den letzten Jahrzehnten seines Schaffens ergänzte MacIntyre seine Kritik mit weiteren Veröffentlichungen und wandte sich verstärkt Thomas von Aquin und der Theologie zu. Und so hinterlässt er, wenn auch keine Autobiografie, eine großes Denkgemälde, an dem man sich schärfen, empören oder erfreuen kann.