Hans Rusinek, 1990 geboren. Er ist Transformationsberater, Autor (in Medien wie BrandEins und BusinessPunk) und Chefredakteur des Transform-Magazins - einem Independent Magazin, das mit konstruktivem Journalismus ökologisch-gesellschaftlichen Wandel bewirken will. Zusätzlich engagiert er sich beim thinktank 30 des Club of Rome, wo er sich mit wirtschaftsethischen Fragen auseinandersetzt. Hans Rusinek beendete sein Studium der Volkswirtschaftslehre, Politik und Philosophie an der London School of Economics und ist zudem ausgebildeter Design Thinker.

Digitale Plattformen verändern die Alltagskultur

04:02 Minuten

Digitale Plattformen sehen sich gern als neutrale Vermittler. Doch sie verändern: Twitter unsere Diskussionen, Tinder den Sex - und Airbnb ganze Städte. Denn die werden den uniformen Konsumgewohnheiten globaler Netzbürger angepasst, so Hans Rusinek.

Airbnb, AliBaba, Uber: Die erfolgreichsten Unternehmen sind heute allesamt digitale Plattformen. Die mit ihrer Dominanz verbundene Herausforderung zeichnet sich – genau wie bei Klimawandel und Pandemien – durch eine fiese Mischung von Unsichtbarkeit und Konkretheit aus: Airbnb kommt wie die meisten Plattformen aus der kalifornischen Bay Area.

Genau wie Jahrzehnte vorher die Hippies. Kein Zufall, denn zuerst waren die Techies eine Art Subkultur der Flower-Power-Bewegung. Nachdem die einen den Traum des vernetzten Bewusstseins mit LSD und freier Liebe verwirklichen wollten, dachten die anderen die Vision digital weiter, so Historiker Fred Turner.

2008 sitzen dort auch die Airbnb-Gründer Brian Chesky und Joe Gabbia. In ihrer WG fiebern sie einer lokalen Designkonferenz entgegen. Die Hotels sind ausgebucht, sie helfen mit Luftmatratzen aus. Und stellen das Angebot online. Das Air steht noch heute für diese Matratzen, dieser Behelfslösung im Geiste der Community und der Hippie-Vorgänger.

Von idealistischen Kleinlösungen zu digitalen Imperien

Idealistische Kleinlösungen wurden zu digitalen Imperien. Bei Airbnb begann es mit der Matratze, heute lassen sich Schlösser, Jachten, sogar Inseln mieten. Die Dominanz dieser und anderer Plattformen ist durch einen Umbruch zu erklären: Digitale und analoge Welt verschmolzen miteinander – durch das Smartphone. Das stellte der Ex-Hippie Steve Jobs fast orts- und zeitgleich zum Aufblasen der Luftmatratze von Chesky und Gabbia vor. Keiner musste sich von nun an mehr zu Hause an den PC setzen, um online zu gehen. Man war nun online. Dies war essenziell bei Airbnb, will man doch auf Reisen Unterkünfte finden, sich mit Gastgebern absprechen.

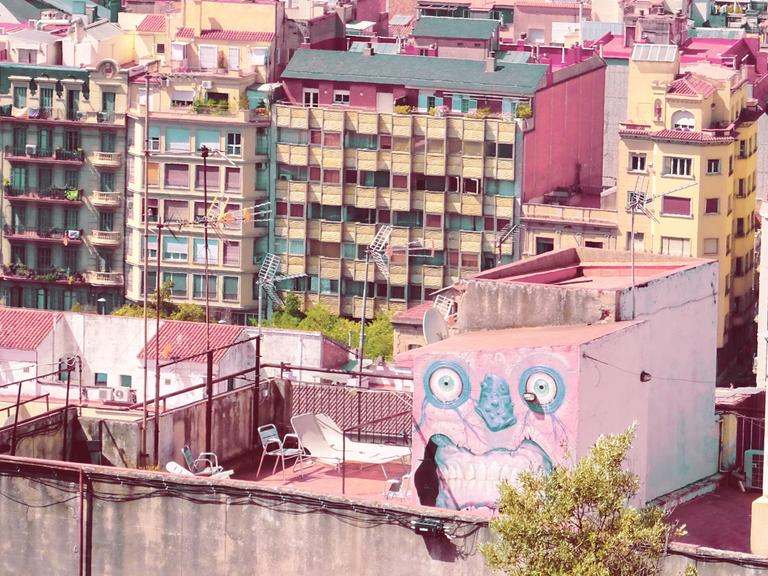

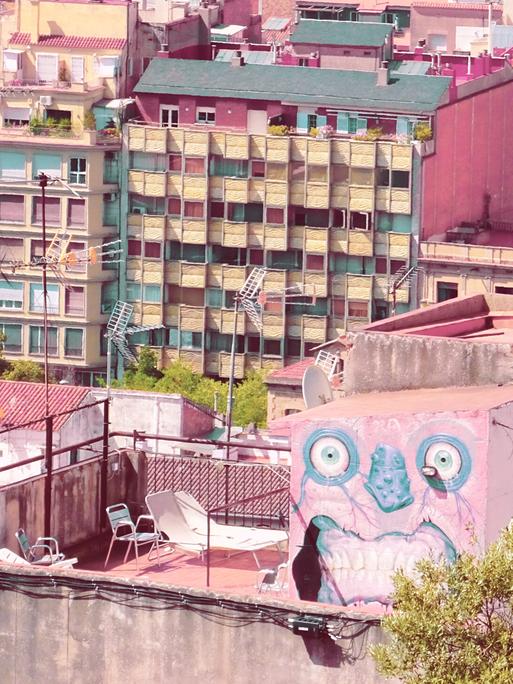

Heute ist durch Airbnb und Co eine digitale Ökologie entstanden, die Stadt besteht nicht mehr nur aus Steinen und Stahl. Airbnb-Zimmer markieren die ertragreichen In-Viertel, Wikipedia lenkt mich zu Sehenswürdigkeiten und Facebook zu Geschäften. Und die Bar, die bei TripAdvisor am besten punktet, ist immer voll und verdrängt die anderen.

Airbnb, TripAdvisor und Co. verändern Stadtviertel

Plattformen berufen sich auf ihre Position als neutraler Vermittler. Mit ihrem Einfluss, zum Beispiel auf das Stadtbild sehen wir aber, dass dem nicht so ist. Der Digitalethiker Tarleton Gillespie definiert sie nicht dadurch, was sie sind, also scheinbar neutrale Apps, sondern was sie tun: Inhalte moderieren, löschen, lenken.

So prägt Facebook Meinungsbildung, Instagram Ästhetik und Spotify Musikgeschmack. In Barcelona ließ sich erkennen, wie durch Airbnb Design-Stores und Restaurants boomten, aber Läden für Anwohner verschwanden: Schneider, Schuster, Wäschereien braucht der Wochenendtrip nicht, sie kommen in der digitalen Ökologie nicht vor.

Globale Netzbürger haben konformistische Gewohnheiten

Ironischerweise verspricht Airbnb uns, wie ein "local" zu leben. Dieser ist nicht zu verwechseln mit einem Anwohner. Im Gegenteil: Der Local in der Plattformgesellschaft ist ein globaler Netzbürger mit konformistischen Konsumgewohnheiten, er erwartet die Cafés von Kreuzberg, den industriellen Schick von Brooklyn und den Internet-Speed von Amsterdam. Local sein heißt aber nicht, sich auf die Working-Class aus Bangladesch einzulassen.

So bringen Plattformen nicht nur eine neue Umwelt, sondern auch neue Menschen hervor. Sie machen damit Boundary-Work, sagt der Soziologe Thomas Gieryn. Sie weiten alte Begriffe, definieren sie um und schaffen neue Bedeutungsgrenzen: Bei Airbnb ist es der Local und damit die Authentizität. Facebook macht Boundarywork mit der Freundschaft, Tinder baut Sex und Liebe um und Twitter die Debatte. Es stimmt, dass wir selbst hinter all dem stecken, aber wenn dies unsere Welt ist, dann ist es Zeit, einen aufgeklärteren Blick auf sie zu werfen.