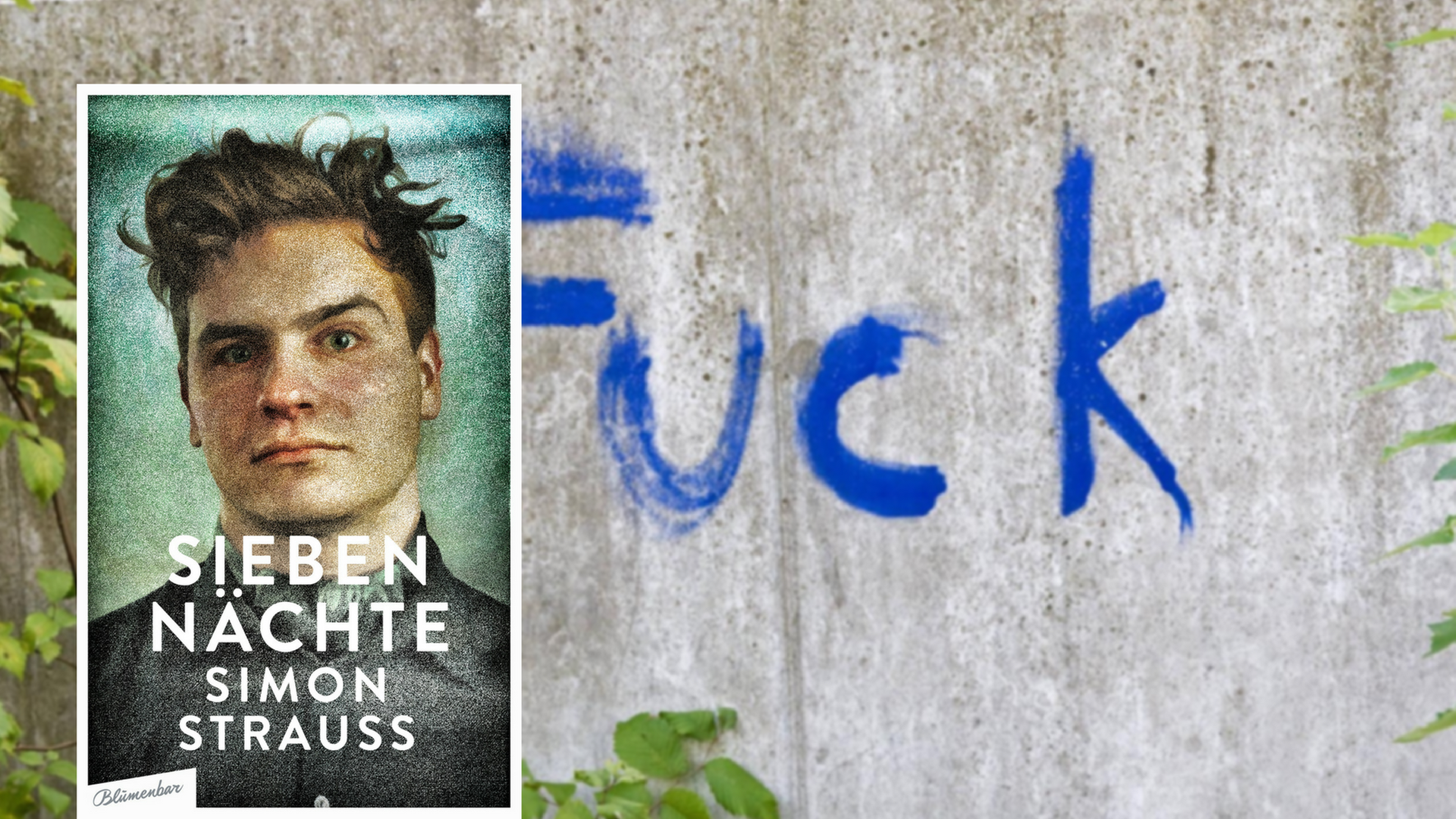

Simon Strauß, "Sieben Nächte"

Aufbau-Verlag/Blumenbar, 2017

144 Seiten, 16 Euro

Keine Antworten - aber treffende Analysen

Von Knut Cordsen · 20.07.2017

Die Jugend krankt an Wut- und Mutlosigkeit, sagt und schreibt einer, der dazu gehört: Simon Strauß, Sohn des Schriftstellers Botho Strauß. Er versucht in "Sieben Nächte" eine Bestandaufnahme. Sein kulturkritischer Gestus erinnere an den Vater, meint unser Kritiker.

Was ist das? Ein radikal subjektives und doch allgemeingültiges Manifest, ein poetisches Pamphlet, eine Anklage- und Kampfschrift. "Sieben Nächte" von Simon Strauß ist ein Buch über das nicht leicht zu fassende Ungenügen an sich selbst und an der eigenen Generation. Darüber, sich schon davon provoziert zu fühlen, "wenn von einem 'Wir' die Rede ist", und doch einen Mangel zu spüren, wenn man "Ich" sagt.

Es beschreibt ein Lebensgefühl, das sich nur in Paradoxa ausdrücken lässt. So schreibt der 29-jährige:"Ich bin einer, der selbst in der ätzendsten Selbstkritik selbstgefällig bleibt, selbstverliebt, selbstgenügsam. Ich gefalle mir sehr in der Rolle des Gegeißelten, der mit sich abrechnet, ohne sich je wirklich zu befragen, vor allem: wirklich etwas zu verändern. Viele große Worte führe ich im Mund, spreche von Revolution, Freiheit, Leidenschaft und Streit. Aber immer halte ich Distanz und fasse die Begriffe nur mit spitzen Fingern an, so, dass ich sie fallen lassen kann, wenn sie zu heiß werden."

Sieben Todsünden

In einer Mischung aus Erzählung und Essay lässt Strauß seine Hauptfigur in sieben Nächten sieben Todsünden begehen – wobei die mitunter herrlich harmlos ausfallen. So z.B. beim Stichwort Avaritia (Habgier) der Besuch auf einer Trabrennbahn, bei dem der Erzähler gerade mal zwei Euro auf ein Pferd setzt. Ein "Risikorist" (um ein Wort von Strauß zu nehmen) sieht wahrlich anders aus: "Uns fehlt das Feuer", so lautet der Befund, gegen den Strauß mit dem Furor der Jugend anschreibt.

Die Krankheit der Jugend von heute, um Ferdinand Bruckner und Joachim Lottmann zu verschmelzen, erkennt der Endzwanziger Strauß in ihrer Mut- und Wutlosigkeit. Man sei sich selbst genug und vereinzele im Netz, das nur Gemeinschaft suggeriere, aber nicht wirklich herstellen könne, so die Diagnose. Der Tenor ist: Tinderaccount und Netflixabo – das kann doch nicht alles gewesen sein. Der 1988 geborene Strauß fragt: "Woher kommt dieses dumpfe, wehleidige Gefühl, zu spät geboren zu sein, in Zeiten zu leben ohne Arien und Rausch?" Wo bleiben "Zorneslust" und Pathos?

Wer ist eigentlich der Feind?

Wer nach Antworten auf all diese Fragen sucht, wird sie bei Strauß nicht finden, wohl aber treffende Analysen. Etwa die, dass man durchaus darunter leiden kann, dass vorherige Generationen schon im Erotischen, im Politischen, im Moralischen viele Mauern eingerissen haben und es gar keine Barrikaden mehr gibt, auf die man gehen könnte. Die Revolte von 1968 frisst deren Kinder und Kindeskinder. Simon Strauß formuliert mit großer Emphase und Schärfe ein vages Gefühl.

Der kulturkritische Gestus erinnert von ferne an seinen Vater, den Dramatiker und Essayisten Botho Strauß, aber aufschlussreich ist eben, dass in "Sieben Nächte" einer nicht etwa als Vatermörder auftritt, sondern nur feststellen kann, dass die "Vormütter und Vorväter" vorweggenommen haben, was er selbst gern getan hätte, weshalb er jetzt daran irre wird, den herbeigesehnten Feind nicht mehr verorten zu können.

Wer oder was ist es denn, gegen den oder das sich aufzulehnen lohnte? Das Hadern des Erzählers mit sich selbst und seiner Zeit, sein Leiden daran, dass sich die Unter-Dreißigjährigen nur allzu rasch und willfährig den Verhältnissen fügen, sollte unser aller Verzweiflung sein. Aber gegen diese Verzweiflung wehren wir Ängstlichen uns verlässlich mit dem "Panzerglas der Ironie".

Wer oder was ist es denn, gegen den oder das sich aufzulehnen lohnte? Das Hadern des Erzählers mit sich selbst und seiner Zeit, sein Leiden daran, dass sich die Unter-Dreißigjährigen nur allzu rasch und willfährig den Verhältnissen fügen, sollte unser aller Verzweiflung sein. Aber gegen diese Verzweiflung wehren wir Ängstlichen uns verlässlich mit dem "Panzerglas der Ironie".