Ein Abend wie ein ausgedehntes Delirium

Regisseur Frank Castorf verlangt seinem Publikum und Ensemble diesmal "nur" fünfeinhalb Stunden ab. Sein O'Neill-Abend am Hamburger Schauspielhaus gleicht einem ausgedehnten Delirium in der Psycho-Finsternis der Verlorenen. Bildgewaltig, toll.

Zwar ist dieser Marathon zwei Stunden kürzer als zuletzt "Les Miserables" am "Berliner Ensemble" und zuvor "Faust" an der guten alten Volksbühne, über nur fünfeinhalb statt siebeneinhalb Stunden spannt sich diesmal in Hamburg und am Schauspielhaus der Bogen – aber im Grunde fordert Frank Castorf Publikum und Ensemble noch beträchtlich intensiver heraus als bei den monumentaleren Langstrecken. Denn wer kennt schon all die Stücke des amerikanischen Psycho-Finsterlings Eugene O'Neill, die hier versammelt sind? Schon "Der haarige Affe" wird ja eher sehr selten ausgegraben an deutschen Theatern, die sich bestenfalls für "Trauer muss Elektra tragen" oder "Eines langen Tages Reise in die Nacht" erwärmen können. Aber "Kaiser Jones" oder "Der große Gott Brown" – das ist "No Go-Dramaturgie" hierzulande.

Das erschwert den Zugang zu Castorfs neuer Arbeit beträchtlich. Wer sich nicht vom Sog dieser sonderbar ineinander verwickelten Geschichten erfassen lassen kann, bleibt nachhaltig unbefriedigt; obendrein ist noch eine Menge Musik, ganz viel Film und Video sowie Lyrik vom literarischen Desperado Arthur Rimbaud eingebaut – "Das trunkene Schiff", das hier vor allem aus dem Innenleben der Heizer betrachtet wird, driftet grotesk und grandios über wilde See und durch die Unterwelt einer U-Bahn-Station, aus deren Tiefen herauf die Stufen in die Bühnenwelt aus Zeitungkiosk und Werbe-Fassaden führen, die einmal mehr Aleksandar Denic für Castorf entworfen hat, vordergründig recht realistisch und trotzdem, im Zusammenhang des Spiels, ganz und gar abstrakt.

Ein Inzestuösem Maskenkampf ums eigene Ich

"Desperados", Wesen ohne Hoffnung, ohne Zukunft, eigentlich sogar ohne Gegenwart, sind alle O’Neill-Monstren in diesem wüsten Flickenteppich: der von unterdrückten schwarzen Sklaven gejagte "Kaiser Jones" im Urwald, "Der große Gott Brown" und sein "alter ego", der Künstler und Architekt Dion Anthony, ineinander verbissen in einer Art inzestuösem Maskenkampf ums eigene Ich und das des Gegenübers sowie (natürlich) um eine Frau.

Schließlich Yank, der Heizer, der "der haarige Affe" ist – aus der Kollegen-Bande in den Tiefen des Schiffes wächst der Mann heraus und verklärt sich zum Teil vom Kern der Welt: Er treibt alles an, er ist das Feuer, er ist der Stahl. Er könnte (und will auch kurz vor Schluss, bevor er als Penner im Park endet) all das in die Luft jagen, was er antreibt – weil bei der Überfahrt nach New York eine philanthropische junge Lady herunter kam zu den Heizern ("um zu helfen"), diesem Yank aber nur das eigene Bewusstsein als "haariger Affe" verdeutlichte: als Ausstellungsstück wie im Zoo.

Auf die drei Stücke ist starke Hamburger Ensemble quasi verteilt: Paul Behren, Daniel Zillmann und Anne Müller sind für die finstre Masken-Fabel um Gott Brown zuständig; Marc Hosemann, Abdul Kader Traoré und Kathrin Angerer (die für die ersten Vorstellungen die erkrankte Thelma Buabeng ersetzt, nach nur zwei Tagen Übernahme-Proben – chapeau!) markieren die Schlacht um den todgeweihten Jones. Josef Ostendorf und Michael Weber, Samuel Weiss und der extrem bärige Charly Hübner sind die Heizkessel-Crew, zu der Lilith Stangenberg als gute, geschundene Fee herunter herab steigt.

Castorfs Steinbruch der Desperados

Müller und Angerer bereichern auch jeweils andere Geschichten. Zuweilen wirkt der Abend wie ein ausgedehntes Delirium, in dem Castorf auch mal die eigene Rolle als "expressionistischer Regisseur" veralbert (als sei er Erwin Piscators Sohn und Erbe) und das Ensemble mit aller berauschenden Grünpflanzen in den Händen zur "Legalize it"-Polonäse antreten lässt. Das sind Atempausen in der Psycho-Finsternis der Verlorenen. Auch wenn Ostendorf und Zillmann zum Soul-Sängerwettstreit antreten, bebt das Haus. Toll. Wo gibt's sowas sonst außer bei Castorf, bei dem alles möglich ist.

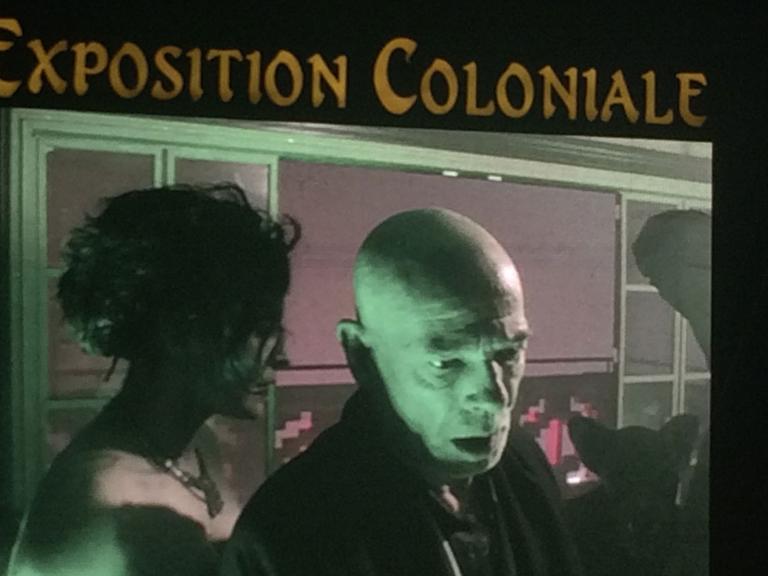

Daniel Zillmann und Lilith Stangenberg in Castorfs "Der haarige Affe"© Markus Scholz/dpa

Das Verhältnis von Video-Sequenzen zu tatsächlich auf offener Bühne gespielten Szenen liegt übrigens bei (gefühlt) 4 zu 1; das ist ein bisschen beunruhigend – weil ja in dieser Verschiebung immer auch einiges Misstrauen gegenüber den Möglichkeiten des Sichtbarmachens auf der Bühne selbst mitschwingt. Aber zugleich hat Castorf auf diese Weise ja einen Spiel-Stil etabliert, der zum einen auf der Bühne allein nicht funktionieren würde (weil wir den Spielenden ja nie derart nahe kommen können), zugleich aber übliches Film-und Fernsehhandwerk sprengt; bei Hübner, Ostendorf und den Heizern, auch bei Stangenberg und Müller wird das besonders deutlich. Auch das massive Spiel mit Masken (die immer erst das "wahre Ich" markieren), würde ohne die Kameras des Teams um Andreas Deinert nicht wirken wie es wirkt.

Adriana Braga Peretzki hat ein Pandämonium an Kostümen beigesteuert, die auch jede #metoo-Debatte befeuern können - Stangenberg führt ihn auch provokativ im Spiel, gegen Hübner, dessen Monster-Macho-Marotten das politisch Allerinkorrekteste sind in diesem hysterischen Affentheater. In einer der stärksten Szene schütten die Heizer-Affen die nackte weiße Frau mit Kohle praktisch zu – Castorfs Bild-Gewalt hat nicht seinesgleichen.

Erschöpft hängen um Mitternacht alle in den Seilen. Das Ensemble hat gekämpft wie lauter Löwinnen und Löwen, und es hat gewonnen – mit und gegen Castorf, mit und gegen O'Neill, als Desperados mit und gegen Desperados.