Geht die Raumfahrt am eigenen Dreck zugrunde?

Von Dirk Lorenzen · 16.07.2015

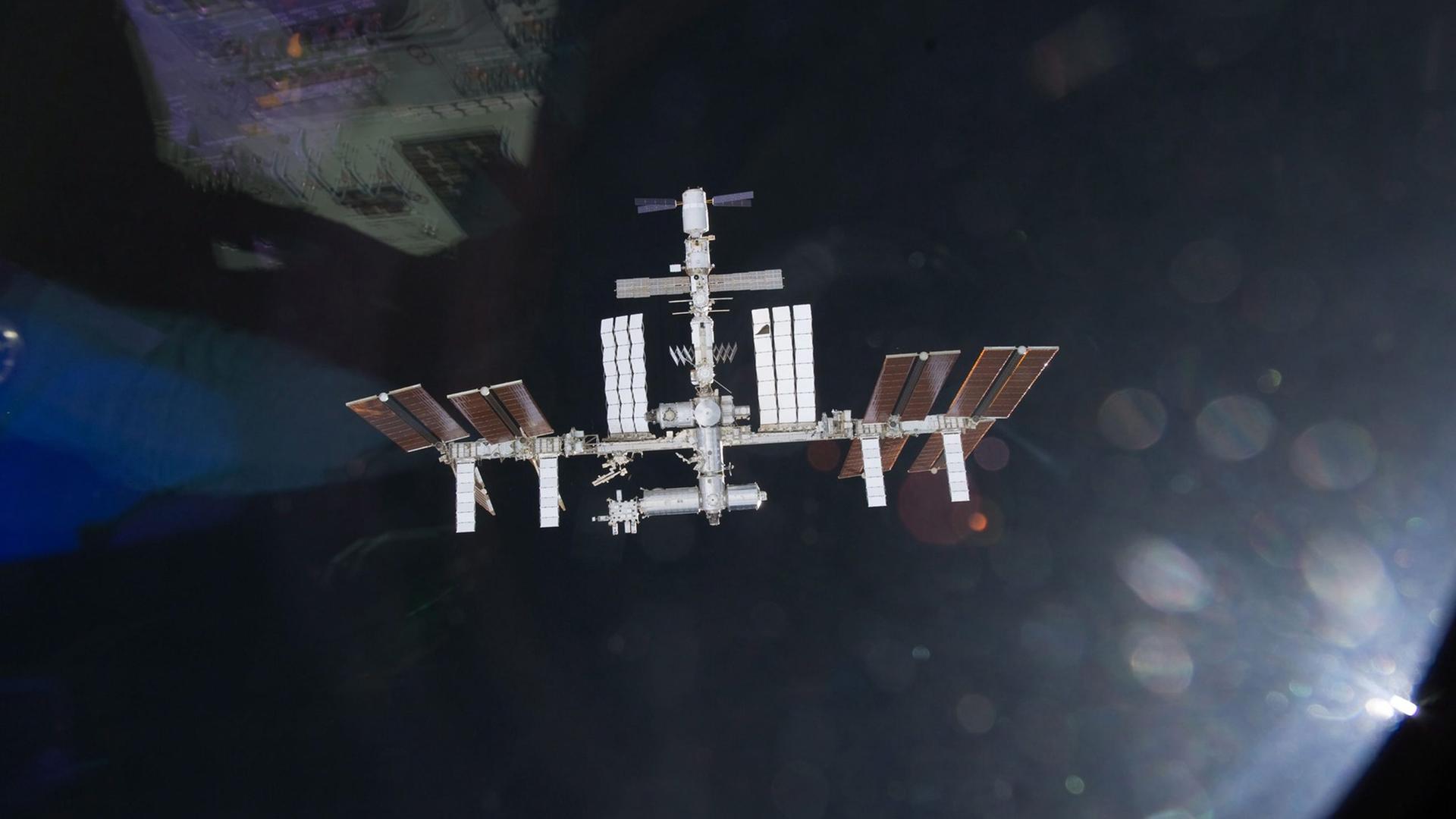

Funktionstüchtige Satelliten und sogar die Besatzung der Raumstation ISS sind in Gefahr - denn der Müll in den Umlaufbahnen der Erde nimmt immer weiter zu. Selbst kleinste Partikel können große zerstörerische Wirkung haben.

"Attention! Kollisionswarnung! Iridium 33 ist auf Kollisionskurs!"

"Oh no, nicht schon wieder..."

"Ist das da Kosmos 2251?"

"Sofort den Kurs ändern! Sofort den Kurs ändern!"

"Sieht so aus. Das wird eng..."

"Wo ist Jo? Komm mal rüber, Jo. Es brennt!"

"Kollision in drei Sekunden!"

"Shit!"

"Kollision erfolgt – Satelliten zerstört!"

10. Februar 2009: In 800 Kilometern Höhe krachen ein voll funktionsfähiger amerikanischer Iridium-Satellit und ein abgeschalteter russischer Kosmos-Satellit ineinander. Zurück bleiben Tausende von Trümmerteilen.

Auf den ersten Blick scheint der Weltraum groß und im Wesentlichen leer zu sein. Doch zumindest in der Umgebung der Erde treiben sich mittlerweile sehr viel mehr Objekte herum, als es Uwe Wirt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR lieb ist:

"Das amerikanische Weltraumlagezentrum pflegt einen Katalog von ungefähr 20.000 Objekten: das sind Debris-Teile, also Weltraummüll, Rückstände, das sind aber auch aktive Satelliten, ausgebrannte Raketenstufen. Dieser Bahndatenkatalog wird öffentlich zur Verfügung gestellt, das heißt aus diesem Katalog können wir uns Bahninformationen zu diesen Rückständen ziehen und Bahnberechnungen anstellen."

Nur gut tausend dieser 20.000 Objekte sind funktionstüchtige Satelliten – der Rest sind Objekte, die in der Umlaufbahn nur noch stören. Im Katalog sind allerdings nur Trümmer enthalten, die mindestens fünf bis zehn Zentimeter groß sind; dann lässt sich ihre Bahn regelmäßig per Radar vermessen. Diese 20.000 Objekte sind nicht einmal die Spitze des Eisbergs, erläutert Gerald Braun, der im Raumfahrtmanagement des DLR für die Situation in den Erdumlaufbahnen zuständig ist:

"Ganz grundsätzlich muss man sagen, Teilchengrößen über einem Zentimeter sind für aktive Satelliten gefährlich, weil beim Aufprall eines solchen Teilchens auf den Satelliten so viel Energie entsteht, dass der Satellit schwer beschädigt wird und damit ausfällt. Von diesen Teilchen haben wir etwa 900.000 im erdnahen Bereich, die aber derzeit eben nicht vermessen werden können, weil es weltweit keine Radare gibt, die so leistungsfähig sind, dass wir diese Objekte alle erfassen und katalogisieren können."

Mehr als ein halbes Jahrhundert Raumfahrt haben aus der Erdumlaufbahn so etwas wie eine kreisende Müllkippe gemacht. Das Problem ist die enorme Geschwindigkeit, mit der die Objekte um die Erde laufen. Bei einem Einschlag mit bis zu 50.000 Kilometern pro Stunde wird aus jedem noch so harmlosen Schräubchen ein tödliches Geschoss – selbst ein kirschgroßes Teilchen setzt die Energie frei, die der eines Mittelklassewagens entspricht, der im Straßenverkehr gegen eine Betonwand fährt. Die Folge ist immer ein Totalschaden – sowohl für das Auto als auch für den Satelliten.

24. Juli 1996: Der Antennenarm des französischen Militärsatelliten Cerise wird von einem Trümmerstück einer alten Ariane-Raketenstufe getroffen. Durch den Zusammenstoß gerät der Satellit in unkontrollierte Taumelbewegung und ist seitdem unbrauchbar.

Panzern lassen sich die Satelliten kaum: Dann wären sie zu schwer für heutige Raketen und kämen gar nicht erst ins All. So bleibt nur, den Lauf des Mülls zu verfolgen und mit den Satelliten rechtzeitig auszuweichen. Das geschieht in Deutschland an einem Ort, den man auf den ersten Blick nicht mit Raumfahrt in Verbindung bringt. In der weiten Landschaft des Niederrheins befindet sich umsäumt von großen Feldern eine bewaldete Anhöhe. Hinter hohen Zäunen und Stacheldraht stehen ein zweistöckiger Backsteinbau und etliche Bürocontainer.

"Wir sind jetzt hier in Uedem in der Luftverteidigungsstellung Paulsberg, das ist in der Nähe von Kalkar. Das Weltraumlagezentrum ist hier stationiert, als Teil des Zentrums Luftoperationen und wir gehen jetzt in unsere sogenannte Operations, wo wir die Weltraumlage darstellen und letztendlich auch Warnungen herausgeben, sobald es etwas zu berichten gibt."

Oberstleutnant Thomas Spangenberg hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert und ist jetzt der militärische Leiter des Weltraumlagezentrums – Gerald Braun ist sein ziviler Kollege. Das Herzstück der Einrichtung ist kaum so groß wie ein Klassenzimmer.

"Hier sind wir in unserer Operations, wo wir an verschiedenen Monitoren Informationen darstellen, die es uns erleichtern, letztendlich ein plakatives Bild des Weltraums und des Geschehens um uns herum darzustellen. Sie sehen jede Menge Computer, Bildschirme, an denen gearbeitet wird, um die Bereiche 'Was fliegt um uns herum?', 'Was bewegt sich dort?' darzustellen, Kollisionswarnungen berechnen zu können und Vorhersagen zu machen."

Auf den ersten Blick könnte es sich auch um ein Büro einer Versicherung oder x-beliebigen Behörde handeln – wäre da nicht ein großer Monitor an der Wand, der die Erdkugel im All zeigt, umgeben von Tausenden wandernden Lichtpunkten.

Uwe Wirt: "Das ist ein Bildschirm, der die Weltraumumgebung visualisiert. Sie sehen die Erde im Mittelpunkt und der helle Bienenschwarm drum herum ist der niedrige Erdorbit, der extrem bevölkert aussieht. Und in einem etwas weiter entfernten Bereich sehen Sie den Ring der geostationären Objekte, wie sie sich um die Erde herum bewegen."

Experten der Luftwaffe helfen bei der Analyse

Im Weltraumlagezentrum analysieren Experten der Luftwaffe und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, welche Trümmerteile den Satelliten im All gefährlich nahe kommen könnten. Uwe Wirt vom DLR ist der zivile Betriebsleiter des Weltraumlagezentrums. Die abstrakte Zahl von 20.000 genau verfolgten Objekten wird auf einmal sehr konkret. Rund um die Erde wimmelt es nur so von Trümmerstücken – und das hat Folgen für die funktionstüchtigen Satelliten, die sich in diesem Bereich aufhalten, erklärt Thomas Spangenberg.

"Aufgrund der Berechnungen und der Wahrscheinlichkeitsbegutachtung, die zugrunde liegt, geben wir unsere Empfehlung zum Betreiber, das ist in diesem Fall OHB, und weisen darauf hin, dass es eng werden könnte. Der Betreiber entscheidet selbst, ob er ein Ausweichmanöver fliegt. Das heißt, wir warnen vor einer möglichen Kollision, aber es bleibt am Ende immer eine Wahrscheinlichkeitsberechnung."

Im Weltraumlagezentrum geht es also nicht um einen "Krieg der Sterne", um ein aktives Vorgehen gegen den Weltraummüll. Das Team erfasst ganz nüchtern den Status Quo in den Umlaufbahnen und ob den kostbaren Satelliten der Kollisionstod droht – etwa den fünf Radaraugen der Bundeswehr, die das Bremer Unternehmen OHB gebaut hat. Aber das Team in Uedem hat auch alle zivilen Satelliten im Blick, insbesondere natürlich die gut sechzig deutschen Objekte im All. Mögliche Zusammenstöße in der Umlaufbahn sind fast schon Alltag, bedauert Uwe Wirt:

"Es kommt regelmäßig zu kritischen Annäherungen. Statistisch gesehen würde ich sagen, dass wir ein bis zwei Annäherungen pro Woche haben."

8. Juni 2015: Die Internationale Raumstation weicht einer alten amerikanischen Raketenstufe aus. Um eine mögliche Kollision sicher zu vermeiden, wird die Bahn der ISS um knapp einen Kilometer angehoben. Solche Ausweichmanöver sind für die sechs Personen an Bord nichts Ungewöhnliches.

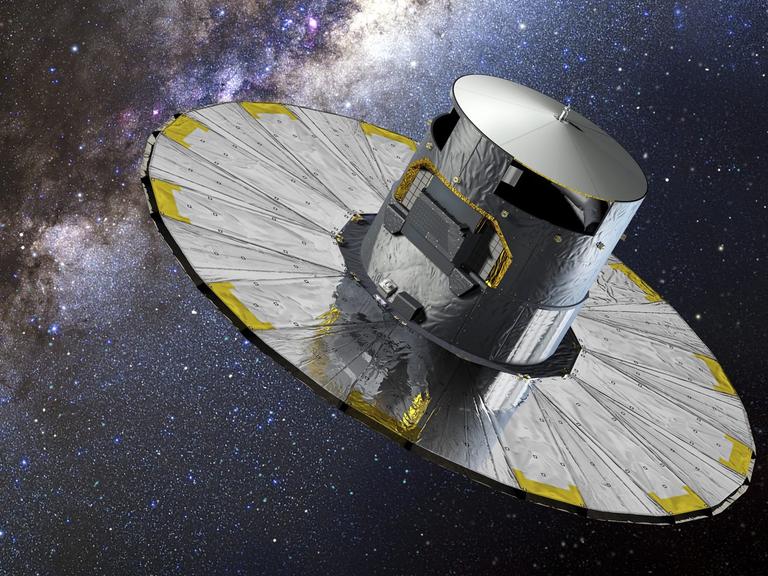

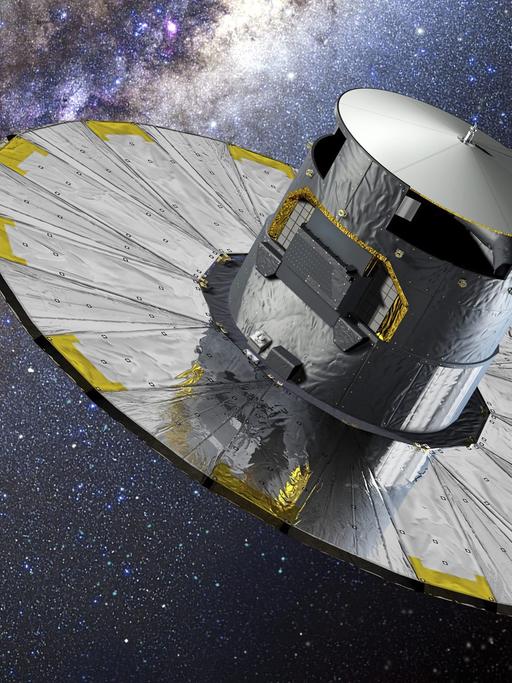

Bei der Raumstation sind alle Beteiligten besonders vorsichtig – schließlich wären hier bei einer Kollision Menschen in Gefahr. Doch bei wissenschaftlichen oder kommerziellen Satelliten versuchen die Flugteams, möglichst wenig Ausweichmanöver zu fliegen. Denn jede Bahnänderung verbraucht Treibstoff und geht auf Kosten der Lebensdauer des Satelliten. Daher lässt Europas Weltraumorganisation ESA auch schon mal genauer nachsehen, ob wirklich ein teurer Satellit einen Schlenker machen muss.

Die Weltraumorganisation ESA auch schon nachsehen, ob wirklich ein teurer Satellit einen Schlenker machen muss.© picture alliance / dpa / Boris Roessler

Ludger Leushacke ist Abteilungsleiter Radarverfahren für Weltraumbeobachtung am Fraunhofer-Institut in Wachtberg bei Bonn. Er ist so etwas wie Europas oberster Radaraufklärer im All. Sein Arbeitsplatz in der Nähe von Bonn sieht von weitem so aus, als läge dort ein riesiger Golfball in der Landschaft. Auf dem Dach eines runden dreistöckigen Gebäudes befindet sich eine weiße Kugel mit knapp 50 Metern Durchmesser.

"Wir stehen hier im Innenraum des Ringbaus. Wir sehen da oben die 34-Meter-Antenne."

Im Innern des "Golfballs" befindet sich eine Radaranlage. Der Weg, der sich an der Innenwand einmal rund um das Gebäude erstreckt, gibt den Blick frei auf die stahlgraue Gitterkonstruktion mit ihren gewaltigen Motoren.

"Wir sehen den rückwärtigen Teil der Antenne. Das Drehlager und die Elevationsantriebe von hinten. Wenn der Satellit aufgegriffen ist, werden Sie sehen, wie die Antenne bewegt wird und automatisch dem Satelliten hinterherfährt."

Die gekippt stehende Antennenschüssel nimmt plötzlich Fahrt auf. Wie von Geisterhand dreht sie sich binnen fünf Minuten von rechts nach links. Gesteuert vom Kontrollraum gleich nebenan folgt die Antenne einem Objekt, das gerade über Deutschland zieht. Wieder einmal ist ein Stück Weltraummüll in die Radarfalle gegangen.

"Unser Radar hat eine Empfindlichkeit, dass wir in der Lage sind, in 1000 Kilometern Entfernung ein Zwei-Zentimeter-Objekt gerade noch zu entdecken. Wenn wir es zusammen mit dem Radioteleskop Effelsberg machen, dann kommen wir runter bis ein Zentimeter."

Atemberaubende Genauigkeit

Ob es regnet oder Nebelschwaden über die Anhöhe ziehen, ob es Nacht ist oder taghell. Das Radar von Ludger Leushacke und seinem Team erfasst die Trümmer im All bei jedem Wetter – und mit einer geradezu atemberaubenden Genauigkeit.

"Um mal ein Zahlenbeispiel zu geben: Wenn man aus den amerikanischen Daten schätzt, dass der Vorbeiflugabstand der beiden Objekte sagen wir 200 Meter ist, die Unsicherheit aber plus minus 300 Meter, dann kann man eben nicht sagen, ob sie kollidieren oder nicht. Wenn wir jetzt die Bahnen genauer vermessen, haben wir etwa eine Verbesserung von einem Faktor 50. Wir hätten dann statt plus minus 300 Meter nur noch plus minus sechs Meter, 200 Meter plus minus sechs Meter. Da ist man auf der sicheren Seite."

Das Radar bei Bonn kann allerdings nicht den Himmel komplett erfassen und nach allen möglichen Teilchen suchen. Es kommt vor allem zum Einsatz, um Bahnen bekannter Objekte noch präziser zu bestimmen. Um zumindest eine Vorstellung davon zu haben, was da oben außer den katalogisierten Objekten noch alles herumfliegt, führen die Ingenieure hin und wieder eine Art Volkszählung in der Umlaufbahn durch.

"Das nennen wir Beam-Park-Experimente, wo wir den Radarstrahl nicht bewegen, sondern schlicht und einfach in den Himmel schauen, in eine bestimmte Richtung, und ständig Radarpulse aussenden und auf reflektierte Signale warten. Immer wenn ein Objekt durchfliegt, gibt es einen Reflex, der vom Radar aufgefangen wird. Das macht man über 24 Stunden und dann wird hinterher der Dateninhalt auf Objekte untersucht, die in 24 Stunden durch die Keule geflogen sind. Das sind so 600 bis 800 Objekte. Dann bestimmt man Höhe, Richtung und hat auch ein paar grobe Anhaltspunkte, auf welchen Bahnen diese Objekte fliegen."

11. Januar 2007: China schießt gezielt einen seiner ausgefallenen Wettersatelliten in 850 Kilometern Höhe ab. Der Einschlag einer Anti-Satelliten-Rakete führt schlagartig zu Tausenden von Trümmern, die für Jahrhunderte eine große Gefahr darstellen.

Die Forscher sehen also, wie Trümmerteile durch den Radarstrahl huschen. Für Carsten Wiedemann vom Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme der TU Braunschweig sind diese 24-stündigen Schnappschüsse eine wichtige Grundlage, um die Verteilung des Weltraummülls zu verstehen.

"Wir wissen dann also, dass es zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Umlaufbahnen eine gewisse Population von Weltraummüll gegeben hat. Die Dynamik müssen wir dann durch Modelle berücksichtigen und das ist das, worauf sich unser Institut spezialisiert hat. Mit Dynamik ist gemeint, wie sich diese Objekte zeitlich und räumlich um die Erde verteilen. Wo sind Objekte in zehn Jahren, die heute freigesetzt worden sind? Wo werden sie in 20 Jahren sein? Wie lange werden sie überhaupt auf ihren Umlaufbahnen bleiben? Das sind Berechnungen, die wir durchführen."

Carsten Wiedemann und sein Team betreiben MASTER, ein aufwändiges Programm, das die Verteilung des Weltraummülls räumlich wie zeitlich äußerst präzise beschreibt. Die Braunschweiger Gruppe leitet das europaweite Projekt im Auftrag der ESA. Beobachter sehen in MASTER tatsächlich den "Meister" des Müllproblems – kein anderes Modell kann so genau abschätzen, wo im Weltraum Satelliten welchen Gefahren ausgesetzt sind. Mühevolle Arbeit, die sich immer wieder den harten Messdaten aus dem All stellen muss.

"Einige dieser Messwerte werden gewonnen, indem man Raumfahrt-Hardware zur Erde zurückführt, etwa beim Hubble-Weltraumteleskop. Es hat mehrere Service-Missionen zu Hubble gegeben. Dort wurden dann die Solarzellen abmontiert und zu Analysezwecken zurück zur Erde geführt. Da findet man Tausende von Einschlägen von Kleinstpartikeln, meist Objekte von einer Größe von weniger als einem Zehntel Millimeter."

Jahrzehntelang haben sich die Raumfahrer nur damit beschäftigt, wie Satelliten nach oben kommen, nicht aber wie sie wieder aus dem All verschwinden. Die Fliegerweisheit "Runter kommen sie immer" gilt im Weltraum nicht. Nur unterhalb von etwa 500 Kilometern Bahnhöhe sorgt die Reibung an den obersten dünnen Schichten der Erdatmosphäre dafür, dass Satelliten oder Trümmer binnen weniger Jahre abstürzen. Doch weiter oben kreisen sowohl Satelliten als auch Schrott manchmal für Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Die spektakulären Abstürze von gestrandeten Raumschiffen sind seltene Ausnahmen.

8. Mai 2015: Eine russische Progress-Kapsel, so groß wie ein Kleinbus und sieben Tonnen schwer, stürzt unkontrolliert zur Erde. Gut die Hälfte des Materials verglüht, der Rest fällt in den Pazifik. Aufgrund technischer Probleme beim Start war die Kapsel zwei Wochen zuvor auf eine zu tiefe Umlaufbahn geraten. Viele Menschen hatten Angst, der Raumfrachter könne über Deutschland abstürzen.

Für das Weltraumlagezentrum in Uedem bedeutet ein bevorstehender Absturz viel Arbeit – auch wenn man dort nicht eingreifen kann, sondern nur beobachten und berechnen, erklärt Uwe Wirt:

"Das ist die zentrale Frage: Wann und wo kommt er runter? Und genau das ist dann eigentlich das Problem, was wir versuchen zu erläutern, dass wir diese Informationen präzise nicht geben können. Es ist ein Fehler in der Bahnberechnung, der eigentliche Flugkörper ist nicht genau zu ermitteln und wir wissen nicht genau, wie sich die Dichte der Atmosphärendynamik, das heißt die Dichte der Atmosphäre, während der Zeit, für die man Prognose durchführt, verändert."

Es bleibt ganz grundsätzlich ein gewisser Fehler, weil zu viele verschiedene Phänomene und Effekte ineinander greifen. Solange die Objekte hoch genug kreisen, lässt sich ihr Lauf präzise berechnen. Doch ein Eintritt in die Atmosphäre hat immer etwas von einer Fahrt ins Ungewisse.

"Punktgenau zu sagen, er fragmentiert über dem Eiffelturm oder über dem Brandenburger Tor, das können weder die Amerikaner, das können wir auch wir nicht leisten und auch die hochgeschätzten Kollegen in Darmstadt sind nicht in der Lage, das so präzise zu berechnen."

Trümmerstücke fallen mehrmals im Monat auf die Erde

Mehrmals im Monat fallen Trümmerstücke zurück auf die Erde – meist völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit. Noch nie haben abstürzende Raumfahrzeuge Gebäude beschädigt oder gar Menschen verletzt. Wenn der Schrott zu Boden geht ist das ein Ende mit Schrecken, wogegen der Schrott, der lange im All bleibt, ein Schrecken ohne Ende ist. Aus Sicht der Raumfahrtexperten passieren Abstürze viel zu selten – die Selbstreinigungskräfte der Umlaufbahn sind oberhalb von 500 Kilometern viel zu gering. Abwarten hilft also nicht. Die Raumfahrer müssen das Müllproblem im All endlich gezielt angehen, fordert Heiner Klinkrad von der ESA:

"Der erste Schritt wäre, weniger Objekte in den Weltraum zu entlassen. Der zweite Schritt wäre, Explosionen zu vermeiden. Langfristig sind aber nicht die Explosionen das Problem, sondern die Kollisionen. Katastrophale Kollisionen, diesen Lawineneffekt frühzeitig zu stoppen, das müsste unser Anliegen in allernächster Zukunft sein. Denn alles, was wir in den nächsten Jahren nicht schaffen, wird uns in späteren Jahren erheblich mehr Geld kosten."

Das Problem ist, dass sich der Weltraummüll von alleine vermehrt: Durch Kollisionen untereinander nimmt die Zahl der Trümmerstücke zu. Zwar bleibt die Gesamtmasse gleich, aber Hunderte wenige Zentimeter große Teilchen stellen eine viel größere Gefahr dar, als ein großes Ein-Meter-Trümmerstück. Kurz gesagt: Solange ein Satellit noch als Einheit besteht, lässt er sich relativ leicht entfernen. Ist er aber durch eine Explosion oder durch einen Zusammenstoß zu einem Trümmerschwarm mutiert, bleibt er für Jahrhunderte ein Risiko. So träumen manche noch von einer Art Müllabfuhr im All.

"Alte Ariane-Stufe voraus. Klar machen zum Einsammeln."

"Verstanden, Captain. Relativgeschwindigkeit null Komma drei, Saugrohr ausfahren."

"System betriebsbereit. Saugdruck minus 42."

"Sehr gut. Stufe vernichtet... Auf zum nächsten Objekt: ein Trümmerstück von Talksat-47, einem explodierten Kommunikationssatelliten."

"Der rotiert zu stark, Captain. Wir sollten ihn lasern."

"Okay. Laser auf automatische Zielerkennung."

"Ziel erfasst. Laser schussbereit."

"Vier Sekunden maximale Energie. Feuer!"

"Sauber!"

Schon in den 80er-Jahren haben Forscher im Auftrag der NASA untersucht, ob sich Weltraumschrott per Laser zum Absturz bringen lässt. Wenn Teile des Trümmerstücks verdampfen, verändert das entweichende Gas über seinen Rückstoß die Bahn des Objekts. Richtig angewendet, ließe sich so die Umlaufbahn geradezu leer fegen. Die Idee ist gut – aber es zeigte sich sehr schnell, dass sie kaum umzusetzen sein wird.

"Das ist eine Lösung, die den meisten Leuten am besten gefällt, weil sie sich so wie Star Wars anhört. Aber das mit den Lasern hat viele Probleme. Wenn man den Laser vom Boden betreibt, verliert er an Effizienz. Und wenn man ihn vom Weltraum aus betreibt, kann man gegebenenfalls gegen internationale Richtlinien verstoßen, was die Verbreitung von Waffensystemen im Weltraum betrifft. Wenn man so einen Laser verwenden würde, müsste man ihn sehr genau positionieren und positioniert halten auf das sich schnell bewegende Müllteilchen. Das zu bewerkstelligen, ist sehr, sehr schwierig."

Heiner Klinkrad ist Leiter der Abteilung für Weltraumrückstände am Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Er weiß, dass das "Weglasern" keine Option ist und Weltraumstaubsauger nur in Hollywoodfilmen funktionieren. Denn angesichts des Vakuums im All ist ein Saugen schlicht unmöglich. Eine einfache Lösung für das Aufräumen in der Umlaufbahn gibt es also nicht. Große Satelliten oder Raketenstufen ließen sich mit angedockten leitfähigen Seilen abbremsen und so allmählich zum Absturz bringen. Das wäre einfacher als eine Zerstörung per Laser – aber immer noch sehr aufwändig. Doch die im All aktiven Agenturen und Unternehmen müssen sich etwas einfallen lassen.

"Es zeigt sich, auch wenn man heutzutage sämtliche Raumfahrtaktivitäten einstellen würde, keine Starts mehr durchführen würde und man würde die Objektumgebung dort oben sich selbst überlassen, dass das in manchen Bahnhöhen zu einem lawinenartigen Effekt führen würde. Es werden kleinere Objekte mit großen Objekten kollidieren, die dann vollständig zerlegt werden. Die Bruchstücke aus dieser Zerlegung werden wieder groß genug sein, um weitere katastrophale Kollisionen herbeizuführen. Das ist dann ein eskalierender Prozess, der manchen Bahnhöhen so etwas wie Saturnringe verleihen würde. Das würde die Operation von Satelliten in manchen Bahnhöhen sehr schwierig gestalten, wenn nicht unmöglich machen."

Mit den kleinen Schrottteilchen muss man sich abfinden

Die Raumfahrer werden ihren Müll also einsammeln müssen, mehr oder weniger von Hand – und zwar möglichst bald. Doch dafür kommen nur die großen Brocken in Frage. Mit den Hunderttausenden kleinen Schrottteilchen muss man sich abfinden. Es gibt derzeit keine Technik, diesen Müll kostengünstig zu entfernen. Ziel ist daher, die ausgedienten großen Satelliten wegzuräumen, bevor sie zusammenstoßen und neue Trümmerwolken erzeugen. Die Vision der Forscher: Bergungssatelliten ins All zu schicken, an ausgediente Objekte anzudocken und sie dann gezielt zum Absturz zu bringen. Ein Schicksal, das dem Weltraumteleskop Hubble in rund zehn Jahren droht.

"Das Andock-Triebwerk ist perfekt auf Kurs."

"Noch 20 Meter. Ich schalte auf Auto-Guiding."

"Ziel erkannt. Hubble-Teleskop. Nicht steuerbar. Objekt defekt."

"Zu schade, dass Hubble jetzt verglühen muss. Bei seinen ersten Bildern, da war ich noch im Kindergarten..."

"Noch zehn Meter, noch fünf..."

"Der erste Griff muss klappen..."

"Drei, zwei, eins, Kontakt. Objekt gegriffen und gesichert. Hilfs-Triebwerk einsatzbereit."

"So, dann bringen wir den Müll mal runter."

"Bahnparameter eingestellt. Zündsequenz geladen."

"Zündung erfolgt. Zerstörung in der Atmosphäre in 15 Minuten."

Wenn technisch und politisch alles gut läuft, könnte in einigen Jahren DEOS starten – eine Mission, bei der zwei Satelliten erstmals beweisen sollen, dass es überhaupt möglich ist, ausgediente Objekte automatisch einzufangen und zum Absturz zu bringen. Solche Aufräumsatelliten werden dringend gebraucht, denn Hunderte Objekte sind potentiell gefährlich – nicht nur in der Umlaufbahn, sondern auch bei einem unkontrollierten Sturz auf die Erde. In der Theorie stimmen da alle Experten zu, doch wenn es um konkrete Projekte geht, sieht das plötzlich anders aus, bedauert Florian Sellmaier vom DLR in Oberpfaffenhofen:

"Für dieses Einfangen und Entsorgen von Satelliten, also die kosmische Müllabfuhr, keinen Business Case gibt. Es gibt Interessengruppen, die astronomische Teleskope platzieren wollen. Da gibt es Leute, die dafür sorgen, dass es Budgets gibt. Es gibt Leute, die Erdbeobachtungssatelliten platzieren wollen – da gibt es Gruppen, die für Budgets sorgen. Es gibt bisher noch keine Interessengruppe, die massiv dafür eintritt, internationale Müllabfuhr im Weltraum zu spielen."

Fast sechs Jahrzehnte nach Sputnik, dem ersten Satelliten im All, steht die Raumfahrt am Wendepunkt – doch die Beteiligten in aller Welt sind, ganz menschlich, gut im Verdrängen und Verharmlosen.

"Das Dilemma ist gerade, dass die Dramatik noch nicht so dramatisch ist, dass alle sagen, wir müssen jetzt sofort anfangen, sondern dass man – ähnlich wie mit den Energieressourcen, Erdölressourcen – denkt, man kann noch zehn Jahre warten und es auf die nächste Generation schieben."

Zwar gibt es seit dem Jahr 2008 bei der ESA die Vorgabe, dass jeder neue Satellit nach spätestens 25 Jahren das All wieder verlassen haben muss. Doch diese – viel zu späte – Reaktion auf den Müll im All wird erst in vielen Jahrzehnten greifen und ist ohnehin nicht international bindend. So ist in Deutschland penibel geregelt, was mit Plastik- und Biomüll im Haushalt zu geschehen hat. Aber es gibt kein Weltraumgesetz mit klaren Auflagen für den Weltraummüll. Wer immer Raketen startet, darf den ganzen Dreck einfach oben lassen. Die ideale Lösung wäre, dass jeder Satellit am Ende seiner Mission umgehend zum kontrollierten Absturz gebracht wird.