Sonne, Mond und Sterne

Von Johannes Halder · 01.07.2010

Joan Miró (1893 bis 1983) ist so populär, dass man darüber leicht vergisst, wie bahnbrechend sein Werk einmal war. Mit rund hundert Gemälden, Papierarbeiten, Keramiken und Skulpturen zeigt die Schau "Miró. Die Farben der Poesie" die Vielseitigkeit des Katalanen.

Blau ist die Leinwand, so strahlend blau wie der Himmel über Katalonien. Der Maler hat darauf ein paar tänzelnde Linien gesetzt und einen Schweif von Strichen, der sich mit etwas Fantasie als die Mähne eines Pferdes deuten lässt.

Mirós "Zirkuspferd" von 1927 sieht fast so aus, als hätte ein Blinder den Pinsel geführt. Gerne sprach Miró von den "geschlossenen Augen", die fürs Malen notwendig seien, und so – radikaler noch als manch einer seiner Kollegen – hat er die Automatismustheorie des Surrealismus aufs Schönste zur Anschauung gebracht: eine Malerei, die nicht auf die Gegenwart der Dinge baut, sondern auf die Vorstellungskraft, auf Träume und die reine Fantasie.

In der Schau ist es ein kurzer Weg bis zu diesem Wagnis. Nur ein paar Schritte trennen uns von einer Handvoll kubistischer Frühwerke. Da ist Miró, der spanische Spätkommer, noch nicht ins Surreale entwischt, komponiert aber schon wie seine Vorbilder, fasst Kirche und Dorf seiner katalanischen Heimat in kraftvoll-markante Formen, lässt eine Straße in expressiven Farben lodern, und als er 1923 eine Küchenmagd mit Katze, Ofenrohr und Teller wie mit dem Sezierbesteck auf die fast leere Bildfläche sortiert, da hat er seine eigene Sprache schon gefunden.

Er wolle die Malerei ermorden, sagt Miró, und wie das zu verstehen ist, erklärt Kurator Jean-Louis Prat:

"Die Malerei zu ermorden, das heißt bei Miró, dass er die Gesten, Ideen, Farben und Formen neu erfindet. Miró ist ein Erfinder. Er malt weder figurativ noch abstrakt. Er ist ein Dichter, der malt."

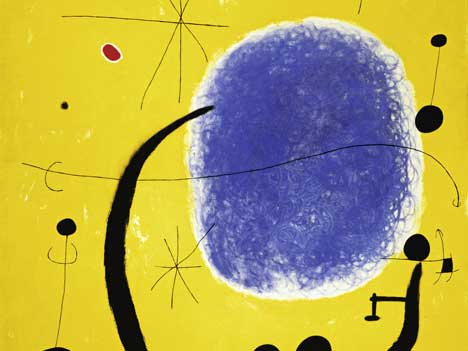

Ein Dichter, der malt, das ist fortan ein Klischee, das an dem Katalanen klebt, und jeder kennt sein typisches Formenarsenal: Frauen und Vögel, farbige Hörner und Ringe, Sonne, Mond und Sterne. Hier schweben schlauchförmige Schnittfiguren und kosmische Symbole in einem unwirklichen Farbraum wie in einer Art Aquarium, dort flattern wie im Flug ergriffene Gebärden, Kleckse und Kringel auf die Fläche, erstarrt in Schwarz und Rot, Blau und Gelb.

Es sind Motive, die Miró zum surrealistischen Märchenonkel verharmlost haben, zum gefälligen Meister mediterraner Heiterkeit. Aber, verteidigt der Kurator Prat den Künstler, mit dem er selbst befreundet war:

"Miró ist nie dekorativ gewesen! Er ist ein Mann mit einer sehr starken und erfindungsreichen Sprache. Miró ist gegen jeden Fanatismus, er drückt sich mit viel Freiheit aus. Bei ihm gibt es immer diese Mischung von Fantasie und Ernsthaftigkeit."

Es mag ja sein, dass der Konsumentenblick des Betrachters Mirós Bilder nicht als das zu lesen versteht, was sie sind. Aber die Schau, die ihr Publikum sucht, bedient natürlich auch das Klischee vom Poeten der Farbe, der ihre Töne gleichsam nach einem binären System verteilt.

"Es gibt grundsätzlich zwei Farben für Miró: die Farbe der Erde, also Kataloniens, und die Farbe des Himmels. Und dazwischen gibt es die Farben der Menschen und der Fantasie. Und die Farbe des Himmels sagt uns, dass wir durch seine Größe Hoffnung haben können und dass es für Träume genug Platz gibt."

Es fällt schwer, solch poetischen Schwulst abzustreifen, die blumig-penetrante Prosa seiner Interpreten, die auch hier den Katalog durchzieht. Miró, das Sensibelchen, das beteuert, ein Stück Bindfaden könne für ihn der Auslöser einer ganzen Welt sein. Miró, dessen Meuterei gegen die Malerei sich in neckischen Attacken erschöpft.

1965 etwa besorgt er sich beim Trödler alte Ölgemälde und bemalt sie, teils auf den Kopf gestellt, mit seinen bunten Formen: Dekoration statt Destruktion, der Umsturz bleibt buchstäblich im Rahmen.

Andererseits schlägt seine Malerei mitunter ins Monströse um. Düstere Hintergründe schneiden Figuren aus, die Angst einflößen. Miro merkt, dass etwas vor sich geht: nicht die Ermordung der Malerei, sondern ganz andere Morde. 1936, als Franco zu den Waffen greift, setzt er dagegen die Freiheit seiner Kunst, verschlüsselte Menetekel, die traumatische Angstvorstellungen beschwören. So spröde und ungefällig, so spanisch-streng und befremdlich, ja unheimlich hat man Miró selten erlebt.

Deshalb wirkt die Schau so spannend und erregend, auch in der oftmals ironisch-bösen Fantastik seiner plastischen Objektmontagen, Keramiken und großen Bronzen, manche so bunt lackiert, als wolle der Künstler der Welt ganz frech die Zunge zeigen. Auch das ist Miró – ein Materialverwandler und Poet, der vorführt, wie gut sich das verträgt: Leichtigkeit und Tiefsinn, Widerstand und Witz.

Die Ausstellung "Miró. Die Farben der Poesie" ist im Museum Frieder Burda in Baden-Baden bis zum 14. November 2010 zu sehen.

Mirós "Zirkuspferd" von 1927 sieht fast so aus, als hätte ein Blinder den Pinsel geführt. Gerne sprach Miró von den "geschlossenen Augen", die fürs Malen notwendig seien, und so – radikaler noch als manch einer seiner Kollegen – hat er die Automatismustheorie des Surrealismus aufs Schönste zur Anschauung gebracht: eine Malerei, die nicht auf die Gegenwart der Dinge baut, sondern auf die Vorstellungskraft, auf Träume und die reine Fantasie.

In der Schau ist es ein kurzer Weg bis zu diesem Wagnis. Nur ein paar Schritte trennen uns von einer Handvoll kubistischer Frühwerke. Da ist Miró, der spanische Spätkommer, noch nicht ins Surreale entwischt, komponiert aber schon wie seine Vorbilder, fasst Kirche und Dorf seiner katalanischen Heimat in kraftvoll-markante Formen, lässt eine Straße in expressiven Farben lodern, und als er 1923 eine Küchenmagd mit Katze, Ofenrohr und Teller wie mit dem Sezierbesteck auf die fast leere Bildfläche sortiert, da hat er seine eigene Sprache schon gefunden.

Er wolle die Malerei ermorden, sagt Miró, und wie das zu verstehen ist, erklärt Kurator Jean-Louis Prat:

"Die Malerei zu ermorden, das heißt bei Miró, dass er die Gesten, Ideen, Farben und Formen neu erfindet. Miró ist ein Erfinder. Er malt weder figurativ noch abstrakt. Er ist ein Dichter, der malt."

Ein Dichter, der malt, das ist fortan ein Klischee, das an dem Katalanen klebt, und jeder kennt sein typisches Formenarsenal: Frauen und Vögel, farbige Hörner und Ringe, Sonne, Mond und Sterne. Hier schweben schlauchförmige Schnittfiguren und kosmische Symbole in einem unwirklichen Farbraum wie in einer Art Aquarium, dort flattern wie im Flug ergriffene Gebärden, Kleckse und Kringel auf die Fläche, erstarrt in Schwarz und Rot, Blau und Gelb.

Es sind Motive, die Miró zum surrealistischen Märchenonkel verharmlost haben, zum gefälligen Meister mediterraner Heiterkeit. Aber, verteidigt der Kurator Prat den Künstler, mit dem er selbst befreundet war:

"Miró ist nie dekorativ gewesen! Er ist ein Mann mit einer sehr starken und erfindungsreichen Sprache. Miró ist gegen jeden Fanatismus, er drückt sich mit viel Freiheit aus. Bei ihm gibt es immer diese Mischung von Fantasie und Ernsthaftigkeit."

Es mag ja sein, dass der Konsumentenblick des Betrachters Mirós Bilder nicht als das zu lesen versteht, was sie sind. Aber die Schau, die ihr Publikum sucht, bedient natürlich auch das Klischee vom Poeten der Farbe, der ihre Töne gleichsam nach einem binären System verteilt.

"Es gibt grundsätzlich zwei Farben für Miró: die Farbe der Erde, also Kataloniens, und die Farbe des Himmels. Und dazwischen gibt es die Farben der Menschen und der Fantasie. Und die Farbe des Himmels sagt uns, dass wir durch seine Größe Hoffnung haben können und dass es für Träume genug Platz gibt."

Es fällt schwer, solch poetischen Schwulst abzustreifen, die blumig-penetrante Prosa seiner Interpreten, die auch hier den Katalog durchzieht. Miró, das Sensibelchen, das beteuert, ein Stück Bindfaden könne für ihn der Auslöser einer ganzen Welt sein. Miró, dessen Meuterei gegen die Malerei sich in neckischen Attacken erschöpft.

1965 etwa besorgt er sich beim Trödler alte Ölgemälde und bemalt sie, teils auf den Kopf gestellt, mit seinen bunten Formen: Dekoration statt Destruktion, der Umsturz bleibt buchstäblich im Rahmen.

Andererseits schlägt seine Malerei mitunter ins Monströse um. Düstere Hintergründe schneiden Figuren aus, die Angst einflößen. Miro merkt, dass etwas vor sich geht: nicht die Ermordung der Malerei, sondern ganz andere Morde. 1936, als Franco zu den Waffen greift, setzt er dagegen die Freiheit seiner Kunst, verschlüsselte Menetekel, die traumatische Angstvorstellungen beschwören. So spröde und ungefällig, so spanisch-streng und befremdlich, ja unheimlich hat man Miró selten erlebt.

Deshalb wirkt die Schau so spannend und erregend, auch in der oftmals ironisch-bösen Fantastik seiner plastischen Objektmontagen, Keramiken und großen Bronzen, manche so bunt lackiert, als wolle der Künstler der Welt ganz frech die Zunge zeigen. Auch das ist Miró – ein Materialverwandler und Poet, der vorführt, wie gut sich das verträgt: Leichtigkeit und Tiefsinn, Widerstand und Witz.

Die Ausstellung "Miró. Die Farben der Poesie" ist im Museum Frieder Burda in Baden-Baden bis zum 14. November 2010 zu sehen.

Zu sehen in der Ausstellung: Joan Miró: Lor de lazur (Ausschnitt)© Sammlung Frieda Burda