"Tansania-Park" in Hamburg

Im Hamburger Nordosten, in Jenfeld, gibt es einen weithin unbekannten Ort, an dem der deutschen Kolonialgeschichte ein Denkmal gesetzt wurde, das einen nicht nur unkritischen, sondern sogar verklärenden Blick auf die Eroberungszüge und die Massenmorde deutscher Truppen zeigt. Derzeit wird in Hamburg darüber diskutiert, was mit dem sogenannten "Tansania-Park" passieren soll. Landeskorrespondent Axel Schröder hat einen Rundgang durch den kleinen Park gemacht:

Audio Player

Orte des Kolonialismus in Deutschland

Ehrenamtliche Initiativen leisten die notwendige Arbeit

Das Nettelbeckufer in Erfurt

Eine Straße an der Gera in Erfurt ist mit kurzer Unterbrechung seit 1905 nach Joachim Nettelbeck benannt. Das wollen die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Decolonize Erfurt ändern. Doch wer war eigentlich Joachim Nettelbeck und wen schlagen die Aktivisten stattdessen als Namensgeber für die Straße vor? Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat das recherchiert.

Audio Player

"Mulang" im Uneso-Bergpark Wilhelmshöhe

Im heutigen UNESCO-Bergpark Wilhelmshöhe wurden Ende des 18. Jahrhunderts Schwarze als "exotische" Bewohnerinnen eines künstlichen Dorfes ausgestellt, das eigentlich ein chinesisches Dorf sein sollte. Woher kamen die Bewohner? Und was wurde aus ihnen? Und wie geht der Bergpark mit dieser Vergangenheit um? Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau hat die Überbleibsel des Dorfs "Mulang" besucht.

Audio Player

Gedenktafeln für Kolonialsoldaten in München

Seit mehr als 100 Jahren wird auf einer Gedenktafel in München gefallener Kolonialsoldaten gedacht. Längst ist die Tafel ein Sinnbild für den Umgang Münchens mit seiner Kolonialvergangenheit geworden: Anstatt sich der Geschichte zu stellen und einen Umgang mit der Gedenktafel zu finden, ist sie schon mehrfach durch die Stadt gewandert und immer wieder an anderen Orten angebracht worden. Sonderlich beliebt scheint sie nicht zu sein. Unser Landeskorrespondent Tobias Krone hat sich aufgemacht, die Geschichte dieser Gedenktafel zu ergründen.

Audio Player

Schloss Ahrensburg

Ahrensburg ist eine kleine Stadt vor den Toren Hamburgs. Das Leben dort ist eher ruhig, viele Menschen pendeln von hier aus zur Arbeit in die Millionenmetropole. Andere kommen nach Ahrensburg, um sich das historische Schloss anzusehen, das vor mehr als 400 Jahren errichtet wurde. Was allerdings nicht alle wissen – oder nicht alle wissen wollen: Heinrich Carl Schimmelmann, der 1759 das Schloss kaufte und der Ahrensburg entscheidend prägen sollte, hat sein Geld vor allem im Sklavenhandel verdient. Ist die aktuelle Debatte um den Umgang mit deutscher Kolonialvergangenheit auch in Ahrensburg angekommen? Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms berichtet.

Audio Player

Kolonialdenkmal in Braunschweig

In Braunschweig, der einstigen Residenzstadt der Welfen, steht kein Sklavenhalter auf einem Sockel, hier wird ein Löwe abgebildet. Dass es sich hier um ein Kolonialdenkmal handelt, würde kaum jemand wahrnehmen, wären da nicht kreativ-kritische Geister, die es genauer wissen wollen. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde berichtet.

Audio Player

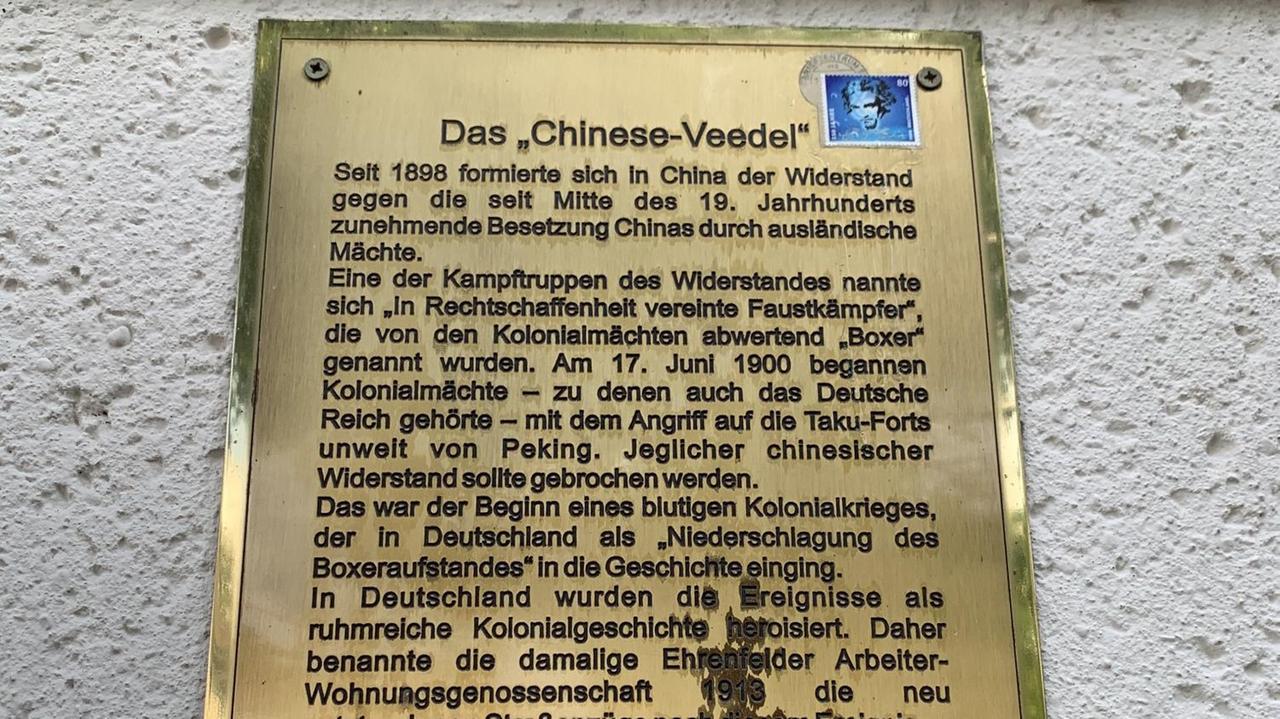

Das sogenannte "Chinese-Veedel" in Köln

In Köln gibt es das sogenannte "Chinese-Veedel", dessen Straßennamen Bezug zur deutschen Kolonialgeschichte haben: Es liegt im hippen Stadtteil Köln-Ehrenfeld. Wie schwierig die Debatte um Umbenennung und Erinnerungskultur in Köln ist, zeigt die kurze Reportage von Minh Thu Tran.

Audio Player