War da was?

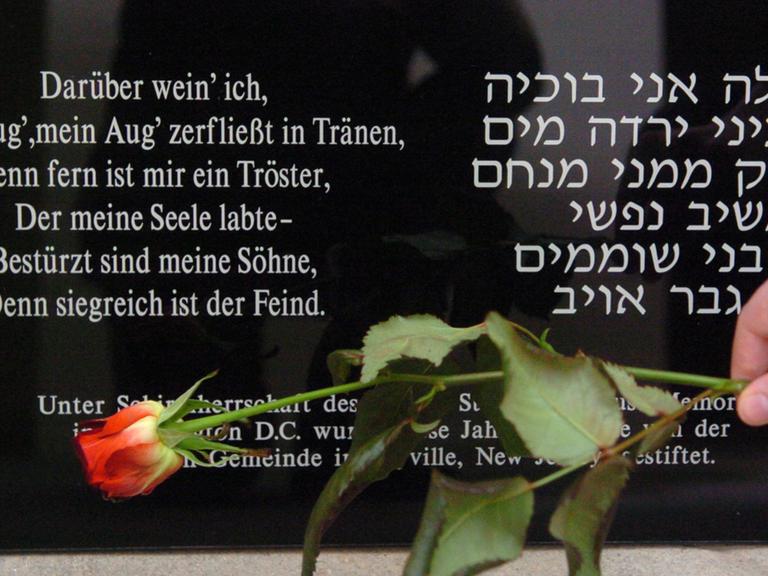

Von Ludger Fittkau und Ellen Häring · 10.12.2017

14.500 Menschen wurden in Hadamar zwischen 1941 und 1945 ermordet. Eine Gedenkstätte erinnert zwar an die Euthanasieverbrechen, aber die Stadt tut sich schwer damit, zur ihrer Vergangenheit zu stehen. Sie präsentiert sich als "historische Fürstenstadt". Wer mehr wissen will, muss unangenehme Fragen stellen.

Ludger Fittkau: "Wir fahren über die Höhen des Westerwaldes Richtung Hadamar und man muss sich vorstellen: Hadamar liegt zwar als Ort etwas tiefer, aber diese Gasmordanstalt liegt auf einem Hügel und hatte einen Schornstein. Einen großen Schornstein, der natürlich 1941 – während der Gasmordphase – immer qualmte. Und man konnte in den ganzen Dörfern, die man hier sieht rundherum, da konnte man den Qualm dieser ermordeten Menschen sehen und riechen. Aber nun ist der Schornstein abgebaut."

Ellen Häring: "Warum ist der eigentlich abgebaut?"

Ludger Fittkau: "Man hat schon nach dem Ende der offiziellen Euthanasiephase 1941 versucht die Spuren zu verwischen."

Hadamar© Ludger Fittkau

Ich bin nicht zum ersten Mal in der Stadt Hadamar. Ich bin Korrespondent in Hessen, Hadamar liegt am Südrand des Westerwaldes. Es ist für mich der traurigste Ort in dem Bundesland, aus dem ich berichte. Eigentlich wollte ich die Geschichte von Hadamar mit seinem Bürgermeister gemeinsam erzählen. Aber er wollte nicht. Warum, davon erzähle ich später. Stattdessen begleitet mich die Redakteurin aus Berlin. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Interviews geführt. Manche wollten nur anonym mit mir sprechen.

Frau anonym:"Ja, es hat immer geheißen, dass hier die Juden vergast worden sind. Da sind die Autos gekommen, hat mir eine Frau erzählt. Dann sind die Leute ausgestiegen mit ihren Kindern. Man hat gesehen, dass es mal reiche Leute waren. Die Kinder hatten Puppen mit und dann sind sie in die Gaskammer gegangen. Und das hat dann immer gestunken, das hat man auch gerochen, das hat mir die Nachbarin erzählt."

L.F.:"Sie haben gehört, dass das Juden gewesen sind?"

Frau anonym: "Das waren Juden und hier waren ja auch psychisch Kranke – glaube ich – dabei. Die kamen auch mit da rein. Soviel ich gehört habe."

Berthold Weikert ist 83 Jahre alt. Er hat seine Kindheit in Hadamar verbracht:

"Ich bin Jahrgang 1934 und kann mich noch erinnern, dass diese grauen Busse die Patienten nach Hadamar in das psychiatrische Krankenhaus und in diese Anstalt geliefert haben. Und ich kann mich auch erinnern, als ich am Sportplatz in Niederhadamar Fußball gespielt habe, dass ich von dort aus, das ist in der Nähe, die rauchenden Schornsteine gesehen habe. Und jeder in Hadamar sprach darüber, dass in diesem Haus, in dieser Anstalt Menschen, Patienten, vergast, verbrannt werden."

L.F.:"Das wusste man hier?"

B.W.: "Das wusste man hier, das war in Hadamar bekannt, aber es hatten viele Angst, darüber zu reden. Man hatte Angst, man kommt selbst dort hin und wird vergast und verbrannt."

Reinhold Weissmüller, Pensionär:

"Die Leute in Oberzeilsheim haben gesagt, jetzt raucht es wieder. Es sind Leute, die verbrannt werden. Behinderte, geistig Behinderte und so weiter. Das ist erst im Nachhinein so richtig bekannt geworden. Wie das gewesen ist. In dem Zeitraum hat ja keiner Courage gehabt, wie das eben in der Zeit war. Schlecht. Aber wir sind Gott sei Dank davon weg. Aber was passiert ist, ist passiert."

Gedenkstätte Hadamar u. Psychiatriegebäude© Deutschlandradio / Ludger Fittkau

L.F.: "Wir fahren jetzt auf die Psychiatrie zu, das ist das Gelände, wo diese Morde stattgefunden haben. Die Stadt liegt unten in einem kleinen Flusstälchen. Das ist der Elbbach. Und hier oben auf dem Hang, das war eben etwas erhöht und man konnte weithin den Rauch sehen."

E.H.: "Hier ist jetzt ein Schild, das erste Schild- Gedenkstätte steht hier.Ganz klein. Ich hätte es fast übersehen."

L.F.: "So ist es. Und: Gedenkstätte – was ist das? Gedenkstätte Hadamar. Nicht Euthanasiegedenkstätte oder NS-Gedenkstätte. Also, wer es nicht weiß, der muss sich dann schon seinen Reim drauf machen."

Wir treten in das Psychiatriegebäude ein – ein Teil davon ist Gedenkstätte. Der andere Teil funktioniert heute noch als Klinik. Im hinteren Teil liegt ein Hof.

L.F.: "Wir sind jetzt im Hof des Mordtraktes von Hadamar, muss man sagen. Das hier ist die Busgarage, in der die grauen Busse ankamen, die eigens für diese Euthanasieaktion benutzt wurden. Man fuhr sie in diese Garage hinein, drei Busse konnten hier nebeneinander stehen. Und dann wurden hier die Menschen, die zur Ermordung vorgesehen waren, ausgeladen. Die Busgarage gab es auch deswegen, weil man verhindern wollte, dass man das sieht".

E.H.: "Das könnte ein harmloser Schuppen sein in der Landwirtschaft."

Die Busgarage verschwand nach dem Krieg wie so viele Zeugnisse der Verbrechen. Jan-Erik Schulte, Historiker und Gedenkstättenleiter in Hadamar, hat mir mehrfach die Gedenkstätte gezeigt. Er engagiert sich für die Aufarbeitung von Hadamars Geschichte.

"Diese Busgarage stand im Hof der Tötungsanstalt Hadamar und wurde nach Ende des zweiten Weltkrieges auf das nahe gelegene Hofgut der Anstalt umgesetzt. Dort stand diese Halle bis vor ungefähr zehn Jahren und verrottete langsam vor sich hin. Und dann hat der Landeswohlfahrtsverband Hessen, der Träger ist dieser Gedenkstätte, diese nicht mehr benutzte Halle abbauen lassen und an diesem Ort wieder aufbauen lassen."

Vor der Bushalle: Text in leichter Sprache© Deutschlandradio / Ludger Fittkau

E.H.: "Hier ist ein Text in leichter Sprache. Das ist ja eigentlich gut, dass man sich bemüht, auch Behindertengruppen, geistig Behinderte, anzusprechen. Hier steht: Die Busse fuhren in die Garage. Dort mussten die Menschen aussteigen. Sie wurden in das Haus geführt. Dann wurden sie in den Keller gebracht. Dort wurden sie mit Gas getötet. Dort wurden die Leichen in zwei Öfen verbrannt. Insgesamt waren es 10.000 Kinder, Frauen und Männer. Von '42 bis '45 ermordete das Personal noch einmal ungefähr 5000 Opfer mit Medikamenten."

L.F.: "Dieser Raum hier war der erste Raum, in den die Menschen, die zur Tötung hier hingebracht wurden, kamen. Hier mussten sie sich auskleiden. Das war der Auskleide-Raum und sie sind dann nackt in den Keller gebracht worden, hier unten drunter, da gehen wir gleich hin. Wo die Gaskammer ist und wo die Verbrennungsöfen waren."

E.H.: "Man sieht hier durch das Fenster diese Busgarage, die eben wie ein Schuppen aussieht und die keine zehn Meter entfernt ist. Ich kann mir vorstellen, die haben alles geahnt, wenn die sich hier ausziehen mussten."

Nach meinem ersten Besuch in Hadamar habe ich Gisela Puschmann getroffen, 64 Jahre alt, Rechtsanwältin in Frankfurt am Main. Ihre Tante Helga wurde in Hadamar ermordet. Ihre Eltern hatten nie darüber gesprochen.

"Der Onkel Hans hatte mir an seinem 80. Geburtstag gesagt, ich solle mich mal nach Hadamar wenden. Da sei was gewesen. Ich sei der Ersatz für die Helga. Und Helga, den Namen, den hatte ich als Kind mal gehört. Es sei die Schwester meines Vaters gewesen. Ich habe lange gebraucht, um wirklich den Mut zu fassen, mich an Hadamar zu wenden. Dann habe ich die Psychiatrie in Hadamar angeschrieben, weil ich überhaupt nicht wusste, dass es eine Gedenkstätte dort gibt. Und dann kam, ich glaube, es waren vierzehn Tage Zeitdistanz nur zwischen meinem Schreiben und der Antwort der Gedenkstätte, da kam also ein Schreiben von Herrn Dr. Lilienthal, dem damaligen Leiter der Gedenkstätte. Und der teilte mir mit, dass meine Tante am 30. Januar 1941 dort zusammen mit 77 weiteren Opfern in der Gaskammer ermordet worden ist. Und da war ich fassungslos".

Gisela Puschmann erinnert sich daran, dass die Familie nicht über die Tante sprechen wollte.

"Das Bild stand bei meiner Großmutter väterlicherseits auf einem Bord, ich war vielleicht fünf, sechs Jahre alt. Und als ich gefragt habe, wer das ist, hat man mir nur geantwortet, das ist die Helga. Und sonst nichts. Ich habe nie wieder gefragt und das Bild war von da an verschwunden."

Landeskorrspondent Ludger Fittkau© Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré

E.H.:"Minna Heinze. Ein Foto von 1937. Eine junge Frau. Richard Godenschwager. Ein behindertes Kind. An dem wurden verschiedene Versuche durchgeführt. Wolfgang und Günter Heinemann. Sogenannte jüdische Mischlinge, die hier ermordet wurden. Grigori Schamrizki, ein Ostarbeiter, der auch Opfer hier wurde."

L.F.: "Auf dieser Tafel sind nur vier Namen als Täternamen aufgeführt. Alfons Klein, Wahlmann, die beiden werden auch voll ausgeschrieben. Verwaltungsleiter und Arzt. Krankenschwester und Pfleger werden abgekürzt. Hier fehlt aber der Name von Heinrich Ruoff. Das ist der Oberpfleger gewesen, der hier zu den Haupttätern gehörte und der hier nach dem Krieg von den Alliierten noch hingerichtet worden ist. Der Enkel von Heinrich Ruoff ist der heutige Bürgermeister der Stadt."

Der Bürgermeister der Stadt Hadamar ist der Enkel eines Täters. Er wollte das gar nicht verheimlichen. Er ging mit seiner Familiengeschichte an die Öffentlichkeit, vielleicht um mit gutem Beispiel voranzugehen, das Schweigen zu brechen. Aber er bekam Morddrohungen.

Gisela Puschmann hat dem Bürgermeister von Hadamar einen Brief geschrieben, als sie davon hörte.

"Ich denke, dass es für die Stadt Hadamar eine große Last ist, die sie trägt. Eine sehr große Last. Ich weiß, dass die Bürger, die heute in Hadamar leben, alle keine Schuld tragen, sie tragen aber die Last. Und das ist für uns, ob Täter- oder Opferangehöriger, für jeden gleich schwer."

Weg in den Keller© Ludger Fittkau

E.H.: "Wir gehen jetzt die Kellertreppe hinunter. Es riecht ein bisschen feucht, niedrige Decken."

Wie oft war ich schon in diesem schrecklichen Keller? Zum ersten Mal hat mich Gedenkstättenleiter Jan-Erik Schulte begleitet.

"Wir sind die Treppe hinuntergegangen, die auch die Patientinnen und Patienten herunter gegangen sind, um zu dem Raum geführt zu werden, wo damals die Gaskammer drin war. Es ist ein kleiner Raum, der fast komplett gefliest ist. Diese Fliesen sind überwiegend noch original aus dem Jahr 1941. An der linken Seite sehen wir ein Fenster. Dieses Fenster war 1941 nicht da. Das war zugemauert. Das heißt, die Menschen, die hier reingekommen sind, hatten einen komplett abgeschlossenen Raum."

Gedanklich war ich auch mit Gisela Puschmann in dem Keller. Sie hat mir eindrücklich erzählt, wie es für sie war, als sie zum ersten Mal hier an diesen Ort kam, an dem ihre Tante Helga ermordet wurde.

"Links war ein Abgang in einen Keller und die Tür stand offen. Und ich weiß noch, warum auch immer, ich habe mich zu dieser Tür gewandt, die offen stand. Und dann war das so, als sei meine Tante anwesend, als würde die sagen: Endlich kommt jemand aus dieser Familie. Und ich bin in den Keller gegangen, ich weiß noch, dass ich sehr langsam die Treppe heruntergegangen bin. Das war schmerzhaft! Ich weiß aber, dass meine Tante dabei war, das mag man für verrückt halten oder nicht, aber das war so. Und ich bin da runter gegangen und dann stand ich vor der Gaskammer."

Gaskammer von Hadamar© Ludger Fittkau

E.H.: "10, 12 Quadratmeter hat dieser Raum. Und die Vorstellung, dass hier 60 Menschen drin stehen und dass das alles ja noch gar nicht lange her ist, das ist wirklich unfassbar. Das ist zu einer Zeit passiert, die wir heute noch problemlos greifen können."

L.F.: "Für mich besonders unfasslich hier in Hadamar ist, dass es nachher eine Normalität gab nach dem Krieg, die atemberaubend ist. Hier gibt es Zeugenaussagen die besagen, hier in diesem Bereich haben nach dem Krieg Menschen gelebt. Es gibt eine Zeugin, die gesagt hat: Hier hat eine Frau mit Katzen gewohnt."

E.H.: "Hier? Hier in diesem Raum?"

Wir gehen nur ein paar Schritte weiter - hinaus auf einen Gang.

L.F.: "Hier sieht man auf dem Boden eine etwas hellere Spur auf dem Estrich. Die ist etwas abgesetzt, hier hat man die Leichen wie am Fließbahn rausgezogen. Das war bewusst aufgetragen, dieses Material hier, damit es leichter geht, damit man die Leichen leichter Richtung Verbrennungsöfen rüber schleifen kann. Also das war eine bewusst so eingerichtete und bewusst so gestaltete Schleifspur für die Leichen."

E.H.: "Die Vorstellung, wie viele Menschen hier gearbeitet haben mussten! Also erstmal Menschen zu töten, dann die Leichen über eine Schleifspur ins Krematorium zu bringen, da braucht man ja allein dafür eine ganze Mannschaft und dann die Asche in irgendeiner Form zu entsorgen, da waren so viele beteiligt. Da gab es so viele Mitwisser."

L.F: "In dieser Hochphase, das weiß man, waren über hundert Menschen beteiligt - in einem so kleinen Ort. Der Kernort hat glaube ich heute etwa 3000 Einwohner, die Stadt insgesamt mit mehreren Stadtteilen hat 10.000, 11.000 Einwohner. Aber da kann man sich schon vorstellen, dass jede Familie oder viele Familien jemanden hatte, der daran beteiligt war."

Der Gedenkstättenleiter Jan-Erik Schulte erzählte mir beim gemeinsamen Besuch im Keller vor einem gekachelten Tisch, wie viel Details der Geschichte bis heute ungeklärt sind.

"Und dieser Seziertisch ist nach allem, was wir wissen, zeitgenössisch. Das heißt, er wurde 1941 – zumindest 1941 – dazu benutzt, einige der Ermordeten zu sezieren. Es wurden Gehirne entnommen und diese Gehirne wurden dann an wissenschaftliche Institutionen geschick, zu Forschungszwecken. Die Gedenkstätte weiß allerdings nicht, welche Institutionen die aufnehmenden Institutionen waren, wo diese Gehirne dann weiterverarbeitet worden sind, das heißt, weiter benutzt worden sind für die wissenschaftliche Forschung. Wir bemühen uns da noch weitere Informationen zu bekommen, weil das natürlich ganz, ganz wichtig für uns wäre."

Gedenkstättenleiter Jan-Erik Schulte © Ludger Fittkau

Man weiß auch immer noch nicht genau, was eigentlich auf dem Friedhof, der auf dem angrenzenden Berg des Psychiatriegeländes liegt, passiert ist, sagt Jan-Erik Schulte:

"Wir gehen jetzt zu dem ehemaligen Friedhof, das heißt zu den Massengräbern der Menschen, die von 1942 bis 1945 hier ermordet worden sind. Heute befindet sich dort eine Gedenklandschaft, also wir können nicht mehr im Einzelnen erkennen, dass es sich um Massengräber handelt, dass es sich überhaupt um Gräber handelt. Was wir aus den Nachkriegsberichten wissen ist, dass einzelne Patienten dieser Tötungsanstalt, die noch körperlich gut zu Recht waren, hier diesen Hang die Leichen hoch schleppen mussten. Und es gab damals nicht diese gut ausgebaute Treppe wie heute, so dass bei schlechtem Wetter es für die Patienten sehr schwer war, überhaupt diesen Hang hier hoch zu gehen."

E.H.: "160 Stufen sind das. Das waren immerhin 5000 Menschen, die auf die Weise umgebracht wurden und dann hier hochgebracht wurden."

L.F.: "Wir sind jetzt hier diese Stufen hochgegangen, das ist ganz schön steil, man kommt so ein bisschen außer Puste. Und wir sind jetzt hier in einem Teil, der sieht so aus wie in einer Parklandschaft. Bäume und auch einige Gedenksteine sind hier. Aber das hat nach dem Krieg ganz anders ausgesehen, das war ein Massengrab."

E.H.: "Ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Reihe von psychisch Kranken diese Arbeit machen mussten und dadurch vermutlich zusätzlich traumatisiert wurden."

In einem Interview erzählte mir Berthold Weikert, der nach dem Krieg in der Psychiatrie beschäftigt war, von genau diesen Traumatisierungen.

"Und wir hatten vor allem einen geistig behinderten kleinen Patienten, den Heinz Vahl. Der hatte sich während dieser Zeit, weil er für die Patienten Gräber am Friedhof schaufeln musste, hat er sich gegen Kriegsende am Hofgut Schnepfenhausen, das ist einen Kilometer weg, da hat er sich versteckt, weil er gespürt hat: Wenn die anderen fertig sind, bin ich dran."

Gedenkstättenleiter Jan-Erik Schulte weiß bis heute nicht, wo genau die Asche von mehreren tausend Ermordeten hingekommen ist:

"Wir überlegen gegenwärtig auch vor dem Hintergrund der wenigen Hinweise, die wir haben, wie wir weiter vorgehen sollen hinsichtlich der Suche der Asche. Das ist allerdings nach unseren Erfahrungen ein längerfristiger Prozess. Da muss man sehr gut überlegen, wo man suchen kann. Aber die Kolleginnen und Kollegen in der ehemaligen Tötungsanstalt Pirna-Sonnenschein haben nach Jahrzehnten doch den Ort gefunden, wo die Asche abgelagert worden ist. Also das wäre natürlich ganz, ganz wichtig, diesen Ort zu finden."

Im Netz präsentiert sich Hadamar als historische Fürstenstadt Hadamar © Hadamar website

E.H.: "Wenn man von hier oben über die Mauer guckt, dann geht es steil nach unten. Hadamar sieht aus wie ein beschauliches Städtchen, wie es da so im Tal liegt, sich hineinschmiegt. Hier eine Kirche, dort ein Fachwerkhaus."

L.F.: "Und dort drüben sieht man das Fürstenschloss. Wir gucken auf ein größeres Gebäude in weiß und rot gehalten, mit mehreren Erkern und Zinnen. Die Stadt inszeniert sich auch als Fürstenstadt. Wenn man auf die Homepage geht, da findet man Fürstenstadt Hadamar und da ist das Schloss auch ein zentraler Punkt. Was aber tatsächlich ein bisschen versteckt wird, ist eben die Euthanasiegeschichte. Da hat man Probleme, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, man will andere Dinge erinnern, die länger zurückliegen."

Wir gehen langsam wieder bergab und gelangen zurück auf das eigentliche Anstaltsgelände, das seit dem 19. Jahrhundert kontinuierlich als Arbeitshaus und Armenanstalt, später als Psychiatrie genutzt wurde – bis heute.

L.F.: "Man muss sich immer klar machen: Hier leben heute ebenfalls psychisch Kranke. Es ist eine große Anlage und hier bewegen sich halt viele Menschen."

E.H.: "Pfleger, Krankenschwestern, Ärzte. Hier ist ein Café. Wenn man aus diesem Keller kommt, kann man eigentlich diese Normalität kaum ertragen. Und ich denke mir: Wenn es einen so großen Arbeitgeber in so einer kleinen Stadt gibt, dann ist ein großer Prozentsatz der Bewohner dort auch beschäftigt."

L.F.: "Das ist, glaube ich, der größte Arbeitgeber hier in Hadamar, nach wie vor. War er fast immer. Und natürlich kommen hier auch viele Menschen, die hier arbeiten, von außen. Pflegende, Ärzte. Aber viele, die in dieser Region leben, arbeiten hier auch. Ich muss auch eines noch erzählen: der Leiter der Psychiatrie, der dann Anfang der 80er Jahre hier die Gedenkstätte initiiert hat, der hat damals gesagt: Es ist ein Wahnsinn, dass hier die Kontinuität der Anstalt weitergegangen ist, dass man an diesem Ort die Behinderten weiter leben lässt, hier weitermacht mit der Psychiatrie. Der hat das damals in Frage gestellt. Natürlich gab es hier die Häuser und Einrichtungen, die Strukturen und so weiter. Aber es ist schon eine schwer zu ertragende Situation, auch für die Beschäftigten, nehme ich an."

Wir fahren den Berg hinunter in den Ortskern von Hadamar.

Marktplatz von Hadamar mit Soldatendenkmal© Ludger Fittkau

E.H.: "Nettes Städtchen. Kirche, ältere Häuser, durchaus eine Altstadt. Und diese hügelige Landschaft, macht das ja auch eigentlich ganz charmant."

L.F.: "Und wir sind jetzt schon am Marktplatz und an dem sehr schönen Rathaus von Hadamar. Und es ist schon mal auffällig, dass es hier außer dem Gedenkstein, der an die gefallenen Soldaten erinnert, eigentlich nichts gibt."

E.H.: "An die gefallenen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Also schon eine Weile her, auf jeden Fall deutlich länger her, als das, was wir gerade auf dem Berg gesehen haben."

L.F.: "Und ich habe mich hier auch mal umgeschaut und ich habe jetzt keine andere Gedenktafel gefunden hier auf dem Marktplatz zur Erinnerung an die Euthanasie oder an den Zweiten Weltkrieg oder jüdische Opfer oder so. Es gibt hier Stolpersteine, die werden hier verlegt, aber es gibt sonst hier erst einmal keine sichtbare Tafel."

Am Rande des Platzes sitzen zwei Jugendliche und spielen mit ihren Handys.

E.H.: "Tschuldigung, darf ich mal was fragen? Seid ihr hier aus Hadamar?"

Junge: "Ich bin hier aus Hadamar."

E.H.: "Sag mal, warst Du schon mal oben auf dem Berg in der Gedenkstätte?"

Junge: "Nein, in der Gedenkstätte war ich bisher noch nicht, tatsächlich. Ich wohne erst seit vier Jahren hier. Ich komme eigentlich aus Karlsruhe."

E.H.: "Und in der Schule? Hast du schon mal gehört von der Gedenkstätte?"

Junge: "Na klar, wir machen einen Ausflug in die Gedenkstätte im Januar. Das gehört schon zum Schulprogramm in Geschichte, meistens."

E.H.: "Hast du schon mal was gesehen hier irgendwo in der Stadt, was drauf hinweist?"

Junge: "Nicht wirklich. Ich kenne nur den uralten Friedhof hinter der Lahn. Da sind viele Juden begraben, die da vergast wurden in der Gedenkstätte. Aber ein wirkliches Denkmal für die ganzen Juden habe ich bisher nicht gesehen, nein."

E.H.: "Waren auch nicht nur Juden."

Junge: "Nein, waren auch psychisch Kranke und Behinderte. Vor allem Behinderte wurden dort vergast."

E.H.:. "Okay, danke. Sagst du mir noch, wie alt du bist?"

Junge: "16".

L.F.: "Das ist schon eine Erfahrung, die man hier macht, dass man Leute anspricht und die wissen nicht wirklich genau, was hier passiert ist in Hadamar. Wenn man sie fragt, hört man: Ja, da sind doch irgendwelche Juden ermordet worden. Manche erinnern sich dran: Ja, stimmt. Da gab es auch Kranke und Behinderte. Der junge Mann wusste das immerhin. Aber er war auch noch nicht in der Gedenkstätte, nach vier Jahren. Das zeigt schon: die Gedenkstätte oben auf dem Berg wird sozusagen erinnerungspolitisch ferngehalten von dem, was hier unten passiert. Also es gibt eine klare Trennung zwischen dem, was man hier in der Stadt macht und dem, was drüben auf dem Berg der Psychiatrie stattfindet."

E.H.: "Ehrlich gesagt, man erwartet auf dem Marktplatz von einer Stadt mit dieser Geschichte, ein Mahnmal."

L.F.: "Ja. Es kann nicht sein, dass hier ein Kriegerdenkmal ist. Und diese Geschichte, die Ermordung von 15.000 Menschen – fünfhundert Meter Luftlinie von hier –nicht erinnert wird. Hier kommen auch viele Touristen hin, es ist eine Feriengegend hier im Westerwald. Es kommen auch Menschen aus den Niederlanden, aus Belgien. Die erfahren, wenn die hier an diesem pittoresken Ort Station machen, nichts davon."

Es ist nicht so, dass sich in Hadamar keiner Gedanken darüber machen würde, wie die Stadt mit ihrer Geschichte umgeht. Der Bürgermeister versucht es. Der Gedenkstättenleiter sowieso. Und auch Rüdiger Berg, der SPD-Vorsitzende von Hadamar:

"Was mir auffällt, die mittleren Alters und die Jüngeren, die gehen damit etwas unbefangener um. Die Generation meiner Schwiegermutter, die haben damit größere Probleme. Also auch immer noch die Angst, irgendwas zu sagen, was nicht statthaft ist. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie so eine Art Schweigegelübde war, aber man redete nicht drüber. Ich denke, das ist auch eine Frage der Zeit, denn die Generation, die das noch wesentlich näher mitgemacht hat, die verschwindet ja langsam aus dem öffentlichen Leben. Und ich gehe mal davon aus, dass dann vielleicht die Chance besteht, damit offensiver umzugehen."

Ausstellung in der Gedenkstätte© Ludger Fittkau

E.H.: "Hier ist der Elbbach. Wir waren vorher da oben an dieser Böschung. Es kann sein - wir wissen es nicht, aber es kann sein - , dass die Asche von 10.000 Menschen in diesem Bach gelandet ist oder an den Ufern des Baches. Der ist hier zwanzig Schritte entfernt. Also diese Nähe zwischen dem Verbrechen und der Normalität ist so erdrückend, dass vielleicht auch das ein Grund ist, dass man bisher noch keinen Weg gefunden hat, dem Ganzen zu begegnen."

L.F.: "Es ist schwer zu sagen, aber es ist sicher einer der traurigsten Orte Hessens. Jetzt bin ich ja auch für Hessen zuständig als Berichterstatter. Und man muss auch solche Geschichten erzählen, die von der Vergangenheit in einer besonderen Weise belastet sind. Und das ist Hadamar auf jeden Fall."