Schwarzsein als Kulturschock

26:30 Minuten

Von Dunja Sadaqi und Katharina Wilhelm · 03.09.2020

Viele Einwanderer aus afrikanischen Ländern in die USA sind hoch qualifiziert. Doch was für Schwarze Amerikaner seit der Kindheit zum Alltag gehört, trifft die Afrikaner oft hart: das Leben in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Wie damit umgehen?

"Als ich in die USA ging, sah ich mich als katholisch, nigerianisch. Die Amerikaner sagten über mich, ich sei Schwarz. Ich wusste nicht, was das bedeutet."

"Meiner Meinung nach: Die USA haben sich nicht verändert. Sie sind immer noch eine Plantage - eine moderne Art einer Plantage."

Ein Straßenfest in "Little Ethiopia" in Los Angeles: ein Stadtteil, in dem einige afrikanische Migrantinnen und Migranten in der Millionenmetropole leben. Einmal im Jahr zelebrieren dort nicht nur äthiopische, sondern viele afrikanische Eingewanderte ihre Kultur, ihre Wurzeln. Die afrikanischen Migranten sind eine kleine Gruppe innerhalb der USA. Etwa zwei Millionen Menschen kommen aus der sogenannten Subsahara Region. Und sie kommen meist, um hier zu studieren oder zu arbeiten.

"Es gibt einen systemischen Rassismus"

Sie gehören in den USA mit zu den am hochgebildetsten Einwanderern. So wie Senait Admassu. Die gebürtige Äthiopierin kam nach Los Angeles zum Studieren. Sie hat einen Bachelor in Psychologie und einen Master für Soziale Arbeit. Dass sie Schwarz ist, war in ihrer Heimat Äthiopien kein Thema.

"Wo ich herkomme, haben alle die gleiche Hautfarbe: Schwarz", erzählt sie. "Ich habe mich nie eingeschüchtert gefühlt von Weißen. Wenn man in die USA kommt, ist es eine andere Welt. Wir lernen schnell, dass es einen systemischen Rassismus gibt, egal, was man erreichen will."

Senait Admassu betreut afrikanische Migranten in den USA.© Katharina Wilhelm / ARD-Studio Los Angeles

Admassu ist Gründerin der "African Coalition", einem Netzwerk für Migranten und Migrantinnen aus afrikanischen Ländern. Hier bekommen Menschen Hilfe im Umgang mit Behörden, bei der Wohnungssuche oder wenn sie psychische Probleme haben.

Das Ankommen in den USA - ein kultureller Schock

Admassu lebt schon lange in den USA, kann sich aber an ihre ersten Erfahrungen hier gut erinnern. Äthiopien, ihr Heimatland, hat eine andere Geschichte als andere afrikanische Staaten.

Das ostafrikanische Land wurde nicht kolonialisiert. Konflikte und Unterdrückung von Weißen gibt es so in der Geschichte nicht. Wohl auch ein Grund, weswegen das Ankommen in den USA für viele Äthiopier noch einmal ein besonderer Kulturschock ist, wie Senait beschreibt.

"In ein neues Land zu kommen, ist immer schwierig", sagt sie. "Egal, welche Hautfarbe man hat. Aber es gibt hier schon einen Kulturschock im Westen. Zum Beispiel haben wir ein Gemeinschaftsbewusstsein und hier herrscht eher Individualismus. "

Auch ihr Kollege Josephaus Weeks, der bereits vor einigen Jahrzehnten aus dem westafrikanischen Liberia in die USA zum Studieren auswanderte, hat ähnliche Erfahrungen gemacht.

"Ich bin hierhergekommen, um meinen zweiten Hochschulabschluss zu machen", erzählt er. "Man hat die BBC gehört, man hat gelesen, man hat sich was im Kopf vorgestellt, wie die Dinge sein werden. Aber wenn man ankommt, ist es doch ein kultureller Schock."

Josephaus Weeks kam aus Liberia in die USA.© Katharina Wilhelm / ARD-Studio Los Angeles

Schwarze Migranten integrieren sich in die Schwarze US-amerikanische Community, sagt Weeks. Doch die habe ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen - als Einwanderer begegnet er plötzlich den gleichen Konflikten wie sie Schwarze US-Amerikaner erleben.

"Sehr oft ist der Rassismus so subtil", sagt er. "Ich kann mich erinnern, dass ich in Boston nach einer Wohnung suchte. Mein Name ist ein früherer Sklavenname. Josephus Weeks, ein englischer Name. Ich schaute also in der Zeitung, rief wegen eines Apartments an, es war noch verfügbar. Als ich dort ankam und sagte: 'Ich bin Herr Weeks – wegen des Apartments.' Schaute mich der Mann von der Wohnungsvermittlung an und sagte: 'Ich habe es gestern vermietet!' Und ich sage: 'Zur Hölle, das hast du nicht! Ich habe doch vor ein paar Minuten mit dir gesprochen und gesagt, ich komme gleich vorbei.'"

Tiefe Verbundenheit, aber auch Ärger über Stereotype

Weeks sagt, er spüre eine tiefe Verbundenheit zwischen Schwarzen US-Amerikanern und Migranten aus afrikanischen Ländern. Er stammt aus Liberia und hat sich lange mit der Geschichte seines Landes auseinandergesetzt. Das westafrikanischer Liberia wurde 1847 gegründet - von befreiten Sklaven aus den USA.

"Wir sind alle eins - und wir sind alle durch das gleiche Trauma gegangen", erklärt er. "Diejenigen, die in Afrika geboren wurden: Deren Ur-Ur-Großeltern gingen durch das Trauma, dass sie versklavt wurden und wieder zurückgebracht wurden. Meine Vorfahren wurden als Sklaven in die USA gebracht. Und hier bin ich jetzt!"

Weeks sagt, ihn ärgern die gängigen Stereotype über Afrika, die es in den USA gibt:

"Als mein Sohn im Kindergarten war, holte ich ihn eines Tages ab. Er weinte und sagte: 'Ich will nie nach Afrika'! Ich fragte: 'Warum?' Er: 'Unsere Lehrerin hat uns Bilder von Fliegen gezeigt, die Gesichter von Kindern essen!' Ich ging also nach Hause, holte Fotos, Videos, und ging am nächsten Tag zu Miss Christine, der Lehrerin. Ich sagte ihr: 'Sie müssen den Kindern auch andere Teile Afrikas zeigen, sonst gibt es Probleme. Wolkenkratzer, ausgebaute Straßen, genau wie hier in den USA'."

US-Präsident Trump in Kenosha, wo er sich ein Bild von den Zerstörungen nach den Polizeischüssen auf den Afroamerikaner Jakob Blake macht.© picture-alliance / dpa

Obwohl in den USA vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind, sieht die Realität oft anders aus. Die Geschichte der Sklavenhaltung steckt den Schwarzen US-Amerikanerinnen und Amerikanern tief in den Knochen und begleitet sie jeden Tag.

Arbeitsmarktdiskriminierung gegen People of Color

Von systemischem Rassismus spricht man, weil unter anderem statistisch nachgewiesen ist, dass Schwarze Menschen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil öfter Opfer von Polizeigewalt werden, dass sie benachteiligt sind, wenn es um die Themen Wählen, Bildung und Gesundheit geht - oder auf dem Arbeitsmarkt.

Das bestätigt auch Jeanne Batalova vom unabhängigen Institut für Migration in Washington D.C. Sie forscht dort zum Thema Migration, hat eine Studie über Einwanderer aus afrikanischen Ländern herausgegeben.

"In unserem Institut interessieren wir uns für ein Phänomen, das man als 'Brainwaste', also 'Gehirnverschwendung', bezeichnet", erklärt sie. "Wenn hoch ausgebildete Migranten in die USA kommen und dann einen Job für Geringqualifizierte ausüben. Zum Beispiel ein Chirurg aus Nigeria, der jetzt Taxi fährt. Und was so interessant ist an afrikanischen Migranten: Viele von ihnen kommen mit einem hohen Bildungsabschluss in die USA, doch das hilft ihnen nicht so sehr wegen ihrer Hautfarbe. Ohne Zweifel gibt es eine Arbeitsmarktdiskriminierung gegen People of Color, also nicht-weiße Menschen."

Einwanderung als Trauma

Auch deswegen will die African Coalition, die Senait Admassu gegründet hat, Einwanderern unter die Arme greifen. Mit Jobvermittlungen, Netzwerken und auch mit konkreter psychischer Hilfe. Denn Einwanderung sei etwas, was ein Trauma auslösen kann.

"Psychische Probleme bei Migranten sind oft auf die Zeit vor und nach der Einreise zurückzuführen", erklärt sie. "Traumata, die man im Heimatland erlebt hat, wie Bürgerkrieg. Aber auch hier in den USA gibt es viele Herausforderungen. Die Erwartungen, hier etwas zu erreichen, sind hoch. Und oft sind es Dinge im Alltag, denn das System ist so anders - und undurchschaubar. Gängige Krankheiten sind Depressionen, Angst, so etwas."

Einwandern kann ein Trauma auslösen - diese Erfahrungen kennt auch Chimamanda Ngozi Adichie. Die Nigerianerin ist eine preisgekrönte Schriftstellerin, mittlerweile weltberühmt - so sehr, dass sogar der Schwarze US-Popstar Beyoncé ihr in ihrem Song "Flawless" ihr feministisches Manifest zitieren lässt.

Die Nigerianerin ist längst in der US-amerikanischen Pop- und Mainstream-Welt angekommen.

"Niemand denkt in Nigeria ans Schwarzsein"

Was es heißt, in die USA als Afrikanerin auszuwandern, das weiß Chimamanda Ngozie Adichie nur zu gut. Mit 19 Jahren zog sie vom westafrikanischen Nigeria in die USA. Ihre Erfahrungen verarbeitet die heute 42-Jährige auch oft in ihren Romanen.

"In Nigeria habe ich nicht an mich selbst als Schwarze gedacht", sagt sie. "Niemand denkt in Nigeria ans Schwarzsein. Wir haben viele Probleme dort. Aber Rassismus ist nicht eines davon, denn die meisten Menschen in Nigeria sind Schwarz."

Die preisgekrönte Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie zog von Nigeria in die USA.© imago images / Pacific Press Agency

"Becoming Black": Schwarz werden, so nennt sie es später in Interviews, wie hier in einem Fernsehinterview mit dem französischen Sender France 24.

"In vielen westafrikanischen Staaten haben wir 'Race' nicht als das, was uns identifiziert", sagt sie. "Als ich in die USA ging, sah ich mich als katholisch, nigerianisch an. Und in den USA sprachen Leute mit mir über Schwarzsein und ich wusste nicht, was damit gemeint war. Ich lernte schnell, dass Schwarz nicht einfach ein wertfreier Begriff war, dass wenn jemand dich Schwarz nennt, Leute Dinge über dich annehmen. Da gab es diesen einen Professor, der überrascht war, dass ich das beste Essay der Klasse geschrieben hatte. Und mir wurde klar, dass er überrascht war, weil er nicht erwartet hatte, dass eine Schwarze Person den besten Essay schreiben würde. Das war für mich ein Lernprozess."

"Ich identifiziere mich sehr stark als Schwarz"

Die Beziehung zu Schwarzen Amerikanern - auch das war für Adichie ein Lernprozess. Sie erzählt, wie sie rassistische Stereotype, die tief in der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte verankert sind, nicht verstand, und wie sie deswegen auch anfangs Schwierigkeiten hatte, mit Schwarzen Amerikanern und Amerikanerinnen eine Verbindung zu finden.

"Ich musste sehr subtile Dinge lernen", sagt sie. "Die Hälfte der Zeit habe ich nicht verstanden, warum Leute sauer wurden, wenn jemand einen Witz machte über Wassermelonen oder frittiertes Hühnchen. Das sind historisch rassistische Stereotype in den USA. Und die Erwartungshaltung, dass ich sauer sein sollte, weil ich Schwarz war. Aber ich wusste nicht, warum ich sauer sein sollte. Und das brachte mich dazu, mehr über amerikanische Geschichte zu lesen. Jetzt identifiziere ich mich sehr stark als Schwarz und ich habe auch die afroamerikanische Geschichte studiert, die ich zutiefst bewundere."

All das beschreibt Adichie in ihrem Roman "Americanah". Das Buch spiegelt in seinen Hauptfiguren die Erfahrungen von Nigerianerinnen und Nigerianern wider, die in die USA auswandern - und zurückkehren. Von ihren Landsleuten werden diese Rückkehrer dann als Americanah bezeichnet.

Rückkehr in das "Mutterland Afrika"

Aber es geht auch andersherum. Schwarze US-Amerikaner, die ihren Weg ins oft idealisierte "Mutterland Afrika" bestreiten und einen Neuanfang in afrikanischen Staaten suchen. Fernab vom systematischen Rassismus in den USA - so die Hoffnung. So wie Carnita Groves.

Die 58-Jährige kommt aus Denver, Colorado. 2014 zog sie nach Ghana, um ihren afrikanischen Traum zu leben. Dass sie irgendwann "heimkehren" werde, wie sie es nennt, war für sie klar.

Carnita Groves zog von den USA nach Ghana.© Fred Kuuku Smith / ARD-Studio Nordwestafrika

"Ich wusste schon eine Zeit lang, dass Afrika zu Hause war. Wenn du die Geschichte studierst und dich selbst richtig bildest, dauert es nicht lange. Und irgendwann macht es einfach Sinn, nach Hause zu kommen", sagt sie.

Carnita Groves beschreibt ihr Heimatgefühl zum afrikanischen Kontinent damit, dass sie sich in den USA immer fremd gefühlt habe. Rassismus sei für sie schon als Kind präsent gewesen und habe sie geprägt.

"Wenn du Fehler machst, liegt das an deiner Ethnie"

"An was ich mich erinnere schon als junges Mädchen: Die meiste Zeit fühlte ich mich so, als ob ich außen stehe und nur nach drinnen blicke", erzählt sie. "Das ging so durch meine Kindheit, und im Erwachsenenalter. Dass du im Geschäft beobachtet wirst, dass du N-Wort genannt wirst, du guckst in den Rückspiegel beim Autofahren und bemerkst, du wirst von der Polizei verfolgt. In der Schule ist es die Annahme, dass du keine Leistung bringen kannst. Und wenn du Fehler machst, liegt das an deiner Ethnie."

In Ghana ist Carnita Groves keine Schwarze Frau. Sie ist einfach eine Frau der Mehrheitsgesellschaft. Davon versprechen sich viele schwarze Amerikanerinnen und Amerikaner fairere Möglichkeit im Leben. Wenige Tausend sollen bislang in Ghana leben.

Auch wenn für Einheimische in Ghana das Leben selbst oft schwierig ist und viele an Migration denken. Obwohl es im westafrikanischen Staat relativ wenig Probleme mit Kriminalität gibt, sind viele arm. Im Rang der menschlichen Entwicklung belegt Ghana Platz 142 von 189. Die Korruption grassiert, Frauen sind nicht gleichberechtigt.

Die USA als eine moderne Plantage

Viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner wie Carnita Groves sind trotzdem davon überzeugt, dass sie in Ghana eher ihr Glück finden können, als in den USA.

Carnita Groves' Urteil über ihre alte amerikanische Heimat ist hart: "Meiner Meinung nach: Die USA haben sich nicht verändert. Sie sind immer noch eine Plantage - eine moderne Art einer Plantage."

Am 25. Mai wurde der Afroamerikaner George Floyd durch eine gewaltsame Festnahme getötet: Gedenkdemonstration am 19. Juni in New York. © imago images / ZUMA Wire / MariexLe Ble

Das westafrikanische Ghana hat aus dem Wunsch nach Zugehörigkeit Politik gemacht. Kaum ein Land in Afrika wirbt seit Jahren so sehr um die Ansiedlung von Schwarzen US-Amerikanern.

Eine Trauerzeremonie für den getöteten Schwarzen US-Amerikaner George Floyd nutzte Ghanas Tourismusministerin Barbara Oteng Gyasi, um Worte an Amerikas schwarze Community zu richten.

"Ghana ist euer Zuhause, Afrika ist euer Zuhause", sagt sie. "Wir empfangen euch mit offenen Armen, in eurem Zuhause. Bitte nutzt den Vorteil, kommt nach Hause und baut ein Leben in Ghana auf. Ihr müsst nicht für immer dort bleiben, wo ihr nicht für immer gewollt werdet. Ihr habt die Wahl, Afrika wartet auf euch."

Tausende kehren zurück - Year of Return in Ghana

Ghanas Tourismusbranche hat auch ein Konzept entwickelt, um Schwarze aus der Diaspora anzulocken, und 2019 das Year of Return ausgerufen. 400 Jahre nach Beginn des transatlantischen Sklavenhandels, nachdem die ersten Schiffe mit versklavten Menschen aus Ghana Richtung Westen aufbrachen, rief das westafrikanische Land zur Rückkehr oder Heimkehr auf.

Historiker gehen davon aus, dass rund elf Millionen Menschen aus Westafrika verschleppt wurden. Dem Year of Return in Ghana sollen Tausende gefolgt sein. Ein Ziel: Ghana zu einem wichtigen Reiseziel für Afroamerikaner und den Rest der afrikanischen Diaspora machen, in dem Touristen sich auf Identitätssuche begeben.

Manche Schwarze US-Amerikaner sind auch geblieben. Am Ende des Jahres 2019 gab es eine große Einbürgerungszeremonie. Das Land verspricht sich davon einen wirtschaftlichen Vorteil, denn die meisten US-Amerikaner kommen voraussichtlich mit mehr Kapital als der Durchschnittsbürger in Ghana, wo rund 47 Prozent der Bevölkerung in Armut leben.

1,9 Milliarden US-Dollar in die Kassen Ghanas

Laut Ghanas Tourismusministerium spülte das Year of Return 1,9 Milliarden US-Dollar in die ghanaischen Haushaltskassen. Auch als PR-Projekt sei das Konzept geglückt, weil auch Promis wie Model Naomi Campbell, der britische Hollywood-Schauspieler Idris Elba oder US-Rapperin Cardi B. das Land besuchten.

Geschickte PR-Strategie: Auch Topmodel Naomi Campbell war in Ghana.© imago images / UPI Photo

Nun müsse Ghana einen Schritt weitergehen und weiter um die afrikanische Diaspora werben, sagt Akwasi Agyeman. Er ist der Vorsitzende der staatlichen Ghana Tourism Authority.

"Das Year of Return war: Okay, kommt nach Hause, kommt nach Afrika ins Mutterland", erklärt er. "Und jetzt sind die Leute da und wir müssen darauf aufbauen. Das heißt, investieren. Wie bringen wir die afrikanische Gemeinschaft dazu, in Afrika zu investieren, oder wie bauen wir eine afrikanische Marke auf, die Unternehmen und Menschen anzieht, herzukommen. Wie machen wir es der Diaspora leichter, ins Mutterland zurückzukehren?"

Ghana schloss sein Year of Return mit einem großen Musikfestival-Festival - "Afrochella" - ab. Bis 2030 soll ein neues Konzept vorangetrieben werden: "Beyond Return", jenseits der Heimkehr.

Die Einreiseblockade Trumps trifft die Falschen

Auswandern nach Afrika, Auswandern in die USA. Letzteres ist unter der aktuellen US-Regierung schwierig geworden. Präsident Donald Trump hat veranlasst, dass bis mindestens Ende 2020 viele Visa nicht mehr ausgestellt werden, darunter auch das sogenannte H1B-Visum, mit dem viele auch afrikanische Migrantinnen und Migranten in die USA kommen.

Damit will Trump in der derzeit schwierigen Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt Jobs für seine Landsleute bereithalten. Doch die nicht ausgestellten Visa treffen unter anderem Ärztinnen, Krankenpfleger.

Alles Professionelle, die händeringend gebraucht werden, sagt auch Josephaus Weeks von der African Coalition in Los Angeles: "Wir hoffen, dass sich der gesunde Menschenverstand durchsetzt, denn gerade hier in L.A. werden Ärzte und Schwestern gebraucht. Diese Pandemie tötet jeden, egal ob man gelb, blau, weiß, rot oder Schwarz ist."

2020 ist das Jahr, das wohl geprägt sein wird von der Coronavirus-Pandemie. Aber auch das Jahr, in dem man in den USA noch mal genauer hinschaut und hört, wie es Schwarzen Amerikanern geht. Der gewaltsame Tod von George Floyd durch vier weiße Polizisten hat das Land erschüttert und viele Weiße aus einer Art Dornröschenschlaf gerissen.

Seit Monaten kommen die USA nicht zur Ruhe, auch weil es immer wieder zu neuen Vorfällen kommt, wie jüngst die Schüsse auf Jacob Blake in Wisconsin, der durch sieben Kugeln von Polizisten schwer verletzt wurde. Auch er ein Schwarzer. Dass Rassismus nach wie vor existiert und sichtbarer wird, daran gibt es keinen Zweifel mehr.

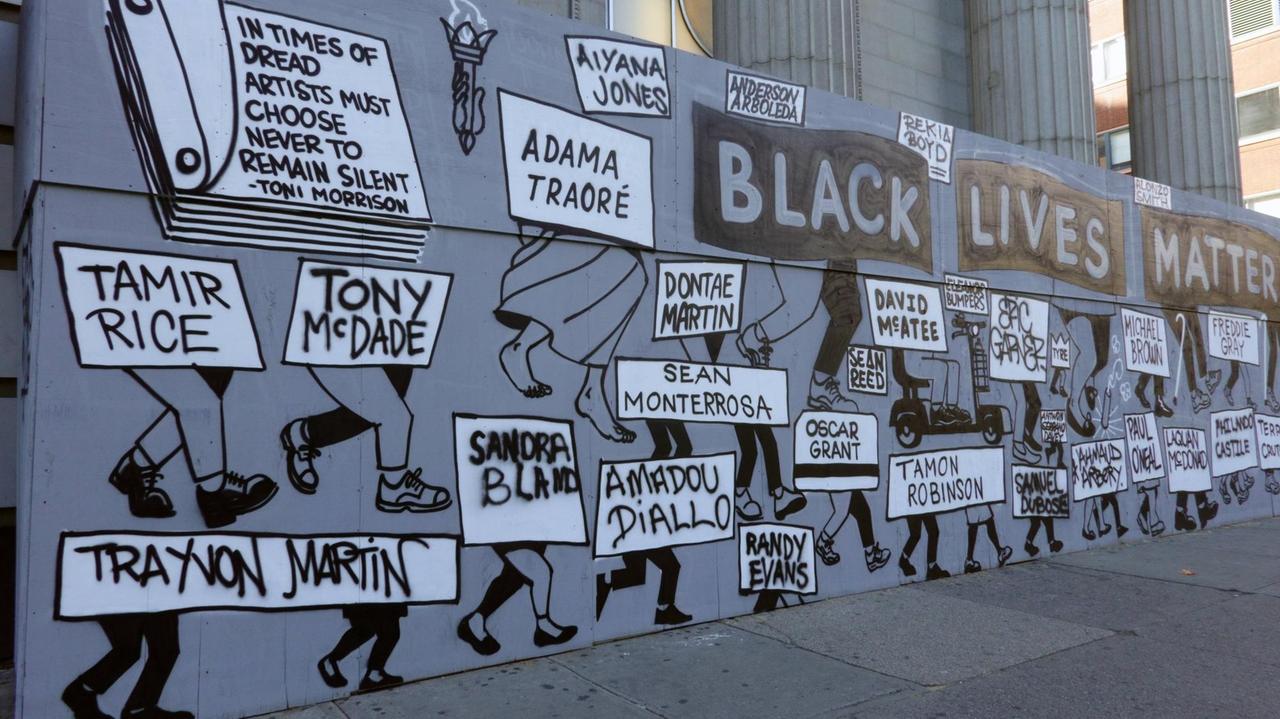

"Black Lives Matter": Ein Straßenkunstwerk in New York nennt durch Polizeigewalt Getötete.© imago images / UIG

Auch Senait Admassu und Josephus Weeks, die afrikanischen Einwanderer aus Los Angeles haben sich der Black Lives Matter Bewegung angeschlossen. Die Ziele, die Gegner sind für die Schwarzen US-Amerikaner und Schwarzen Einwanderer gleich.

"Die African Coalition arbeitet mit Black Lives Matter zusammen. Denn Schwarze Leben zählen, egal wer wir sind", sagt er.

"Deswegen ist die Bewegung Black Lives Matter für uns so wichtig, als Schwarze Frau, für mich meine Kinder: Die Dinge müssen sich ändern", sagt sie.

Rassismus als Kennzeichen einer Kolonialmacht

Die Bewegung Black Lives Matter hat ihr Echo auch auf dem afrikanischen Kontinent gefunden. Zum Beispiel durch Gedenkminuten auf den Knien für den getöteten Schwarzen Amerikaner George Floyd - wie im westafrikanischen Senegal. Dort verknüpften vor allem viele junge Menschen den Rassismus in den USA mit dem der Kolonialmächte.

Malcom X, Mandela, daneben der Schriftzug "Black Lives Matter": Auf eine 80 Meter lange Wand sind sie gesprüht. Schwarze Persönlichkeiten aus der Zeitgeschichte, im Herzen Dakars, der Hauptstadt Senegals. Politiker, Sportler, Menschenrechtsaktivisten.

Graffiti-Künstler Madzoo und zwölf seiner Freunde haben sie alle als buntes Graffiti verewigt. Die Black Power Wand ist als Reaktion auf die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA entstanden.

"Wir wollten nicht einfach nur eine Wand mit 'Ruhe in Frieden, George Floyd' sprayen", sagt er. "Wir wollten eine starke Message an die gesamte afrikanische Nation schicken, ob hier auf dem Kontinent oder außerhalb Afrikas. Als Senegalesen und Afrikaner wollten wir vor allem für die jüngere Generation, die nach Orientierung sucht, klarmachen, dass da andere vor uns waren, die keine Angst hatten, ihr Leben zu riskieren, damit wir in Würde leben können."

Graffiti-Kunst auch in Berlin: Ein Wandbild im Mauerpark erinnert an George Floyd.© Harald Gesterkamp/DLF

Die Graffiti-Artists wollen so auf den langen Befreiungskampf Schwarzer Menschen weltweit aufmerksam machen. Die Wand soll aber auch das Selbstbewusstsein junger Afrikanerinnen und Afrikaner stärken.

Ein neues Bewusstsein: Das wächst schon seit Jahren und nicht nur im Senegal - vor allem mit starken Antipathien gegenüber den Symbolen alter Kolonialmächte.

Schwarzes Empowerment und Solidarität - grenzübergreifend

Statuen von französischen Gouverneuren in afrikanischen Städten wurden heiß diskutiert oder sogar vom Sockel gerissen, ganz wie in den USA. Die Kritik an Überbleibseln der rassistischen Kolonialzeit, Black Lives Matter hat sie wieder angeheizt. Die Bewegung in ihrer alten Heimat USA müsste noch radikaler vorgehen, findet Carnita Groves, die heute in Ghana lebt.

Sie hat wenig Zuversicht für den Erfolg der Bewegung: "Proteste sind gut und wichtig, aber ich denke, dass etwas mehr Strategisches passieren muss. Denn Morde durch die Polizei sind nichts Neues für Schwarze in Amerika. Ich denke, sie sollten eher ihre Kräfte mobilisieren, indem sie einen aggressiven finanziellen Boykott machen und ihre Ressourcen nur in Schwarze Produkte, Dienstleistungen, Unternehmen und Schulen stecken. Ich denke, das wirkt stärker. Aber ich denke, dass alle Leute, die bleiben - und das ist ihr Recht - schlussendlich darüber nachdenken sollten, wo sie hingehören und überdenken, was sie Heimat nennen."

Schwarzes Empowerment und Solidarität - grenzübergreifend. Das wünschen sich auch Menschen in Afrika von Schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern in den USA. Klare Worte und Taten gegenüber Unterdrückung durch afrikanische Langzeit-Diktatoren, Ausbeutung von Ressourcen durch große Konzerne, auch aus den USA.

Während viele in Afrika mit Black Lives Matter sympathisieren, fordern sie auch selbst Solidarität ein. Und nicht nur in der Popkultur in Form von gefeierten Musikvideos mit afrikanischem Touch.