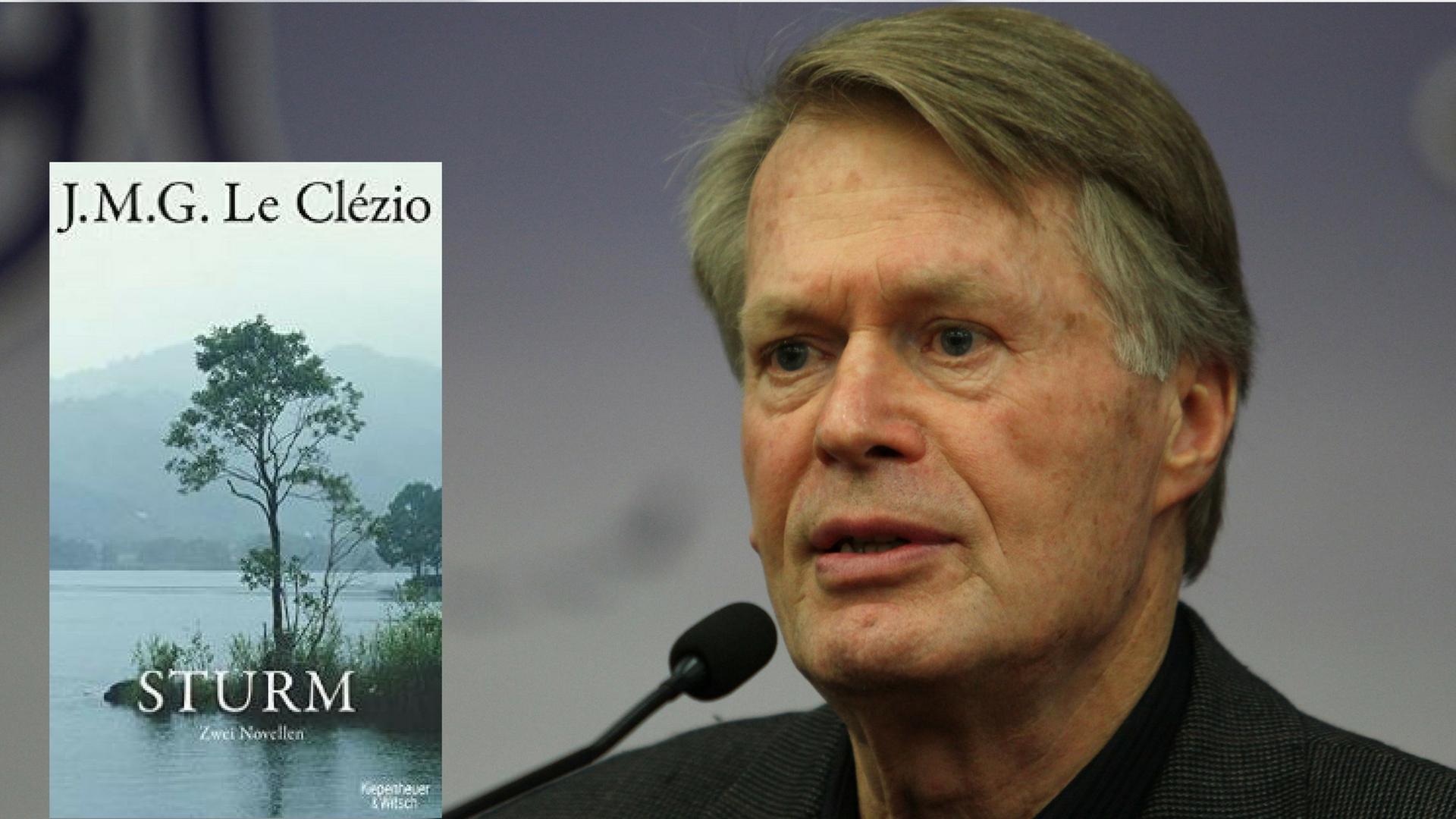

J. M. G. Le Clézio: Sturm

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017

240 Seiten, 20 Euro

Die Verluste des Lebens verstehen

Von Rainer Moritz · 17.02.2017

In seiner neuen Novellensammlung zeichnet der Nobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio verstörende Bilder von der Verlorenheit und Verzweiflung seiner beiden Protagonisten. Unser Kritiker Rainer Moritz ließ sich gern von diesem "Sturm" mitreißen.

Jean-Marie Gustave Le Clézio hat sich durch den ihm 2008 ein wenig überraschend verliehenen Nobelpreis in seinem Schreiben nicht beirren lassen. Auch in der Novellensammlung "Sturm" (Orig. 2014) legt er Prosa vor, die den westeuropäischen Blick aufbricht, Gegenpole ferner Landstriche schildert und verlassene, nach ihrer Identität suchende Figuren in den Mittelpunkt rückt.

In der titelgebenden Erzählung "Sturm" geht es um den Journalisten und sich als Schriftsteller versuchenden Philip Kyo. Als Mann um die sechzig kehrt er auf eine Insel im Japanischen Meer zurück – dorthin, wo er dreißig Jahre zuvor mit der Bluessängerin Mary lebte, einer Frau, die eines Tages hinausschwamm und nie zurückkehren sollte. Warum das geschah, ist eine der Qualen, denen sich Kyo aussetzen will und muss. Eine andere hat damit zu tun, dass er – bevor er Mary kennenlernte – im Gefängnis saß, weil er Zeuge einer brutalen Vergewaltigung wurde und die Täter nicht aufhielt. Die unheimliche Erinnerung daran wird Kyo nicht los – auch nicht, als sich ihm das 13-jährige, vaterlos aufwachsende Mädchen June nähert und ihn von seinem Wunsch zu sterben ablenkt.

Ein Stil voller mythischer Anklänge

Hoch raffiniert verknüpft Le Clézio die mannigfachen, verdichteten Erzählstränge, verschränkt Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander und macht das Meer mit seiner verschlingenden Kraft zu einem Hauptakteur. June spürt diese Macht und will wie ihre Mutter eine der Seefrauen werden, die Tag für Tag nach den gefragten Meeresfrüchten tauchen. Le Clézios Stil ist dabei voller mythischer Anklänge und entgeht fast immer der Gefahr, sich den fremden, exotischen Reizen allzu rasch und schwelgend hinzugeben.

Die zweite Novelle "Eine Frau ohne Identität" entfernt sich nur auf den ersten Blick von dem, was Philip Kyo umtreibt. Auch das Mädchen Rachel hat keinen festen Platz im Leben, ist von Vater und Mutter verlassen und klammert sich an ihre jüngere Halbschwester Bibi. Als die auseinandergerissene Patchworkfamilie Ghana verlässt und in der Pariser Banlieue Unterschlupf findet, verlieren sich alle Bande. Rachel wird zur Nomadin, mal hier, mal dort Zuflucht suchend, und legt schließlich ein Feuer in einem Kulturzentrum. Während sich ihre Stiefmutter in die Arme eines reichen Zahnarztes wirft und ihr Vater irgendwo in Restaurants jobbt, will Rachel, die "Frau ohne Identität", die Lücke ihres Lebens dadurch schließen, dass sie ihre leibliche Mutter, die sie einst zurückließ, trifft und zuletzt, als sie nach Ghana zurückkehrt, gar jene Hebamme aufsucht, die bei Rachels Geburt assistierte. So wenigstens will sie ihrem Ursprung nahekommen.

Verlorenheit und Verzweiflung sind es, die Le Clézio in beiden Novellen von mehreren Seiten beleuchtet, in verstörende Bilder kleidet, die psychischen Verstörungen seiner Figuren nicht en détail sezierend. Andeutungen bedeuten dem Erzähler Le Clézio mehr als episch ausladende Beschreibungen. Beide Protagonisten – Kyo und Rachel – kämpfen darum, ihr Leben annehmen zu können, und sie wollen verstehen, was ihnen an brachialer Gewalt, an Verlusten, an kaum Zumutbarem begegnet ist. Beide finden keine Ruhe, weder im Japanischen Meer, noch in Ghana, noch in den Pariser Vorstädten. Dem Sturm ist nicht zu entkommen.