Stadtplanung von unten

Von Axel Schröder · 30.06.2017

Rasant steigen die Wohnungspreise in Hamburg. Um an einigermaßen bezahlbaren Wohnraum zu kommen, heißt es also: aktiv und kreativ sein, sich vernetzen, hartnäckig bleiben. Wie das gelingen kann, zeigen drei Beispiele aus der Hansestadt.

Ringsum wachsen die frischen Betonhüllen der Wohnblöcke, Stockwerk um Stockwerk. Im Westen verlaufen in einem weiten Bogen noch die Gleise der Fernbahn. Auf dem riesigen Areal wurden einst Lokomotiven repariert, Waggons rangiert und zusammen gekuppelt. Heute entsteht hier die "Mitte Altona", das Hamburger Neubauquartier neben der Hafencity.

"Und auf unserem Grundstück ist noch nichts zu sehen. Das ist noch eine reine Brachfläche. Und im Frühjahr wird hier überhaupt was passieren."

In der Ferne schaufelt ein Bagger Sand, auf den Baugerüsten vor den betongrauen Rohbauten sind gelb behelmte Bauarbeiter unterwegs. Hans-Jörg Hofmann und Stephan Roters werden hier in zwei Jahren mit ihren Familien ihre Eigentumswohnungen beziehen. Zusammen mit über 40 anderen Mitstreitern. Die beiden gehören zur Baugemeinschaft "Gleis 4a". Ihr Konzept hatte die Stadt Hamburg im Vergabeverfahren am stärksten beeindruckt und überzeugt haben sie vor allem mit zwei Ideen. Erstens: ihre Wohnungen werden nur so groß werden, wie es im sozialen Wohnungsbau vorgeschrieben ist. Nicht größer:

"Das ist ja genau vorgegeben. Als Single hat man 50 Quadratmeter, als Paar sechzig, pro Kind noch mal 15 dazu. Das haben wir uns also selbst auferlegt."

Zweiter Punkt: im Erdgeschoss wird eine Fahrradwerkstatt eröffnen, erklärt Stephan Roters.

"Und in dem Fahrradladen werden halt Menschen mit Behinderung arbeiten und Fahrräder reparieren und dort werden auch Fahrräder verkauft. Das ist unser – ich nenne es mal: 'Inklusionsangebot in's Viertel'. Genau."

Preise pro Quadratmeter sind gestaffelt

Die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche sind gestaffelt. Wer ganz oben, im siebten Stock wohnt, zahlt mehr als die Parteien im ersten Geschoss. Wie viel genau, dass musste in langen Plenumsdebatten geklärt und unter allen zukünftigen Eigentümern ausgehandelt werden. Ein schwieriger Prozess, erinnert sich Hans-Jörg Hofmann:

"Ich würde das mal die Phase der Verteilungskämpfe nennen, wo es durchaus Stress gab! Wo das auch an Grenzen ging, wo man überlegt: 'Will man da überhaupt noch so dabei bleiben?' Wo es darum geht: wer bekommt jetzt welche Wohnung? Und wie wird diese Wohnung bewertet im Vergleich zu den anderen Wohnungen? Das ist natürlich auch nicht einfach dann, sich da zu einigen! Und da gab es Momente, in denen die 'Lawaetz'-Stiftung mal ein Machtwort sprechen musste und sagen musste: 'OK! So wird es jetzt gemacht!'"

Die Lawaetz-Stiftung ist für Hamburger Baugemeinschaften ein Glücksfall. 1986 wurde sie vom Hamburger Senat ins Leben gerufen und mit Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds ausgestattet. Das Ziel der Stiftung: Wohnungsnot bekämpfen, die Kämpfe mit Hausbesetzern wie in der Hamburger Hafenstraße befrieden, Stadtentwicklungsprozesse begleiten und Baugemeinschaften beraten. Dafür zuständig ist bei der Lawaetz-Stiftung unter anderem Karsten Wagner. Er betont das Potential von Baugemeinschaften für die Stadtquartiere:

"Wenn lauter engagierte Leute sich zusammentun, zusammen ein Haus bauen, dann ist es einfach lebendiger als anderswo. Weil die sich mehr kümmern. Die kümmern sich mehr rum ihr Haus, die gucken, was drum herum passiert. Und es führt immer zu einer Belebung gegenüber einem Standardwohnungsbau, wo die Leute zufällig zusammengewürfelt sind und wo es nur nach dem Preis geht."

Natürlich machten die gestiegenen Immobilienpreise es auch Baugemeinschaften schwerer, an bezahlbare Grundstücke heranzukommen. Handelt es sich aber um städtische Flächen, würden diese oft unter Wert an die Gemeinschaften verkauft, so Karsten Wagner.

Genossenschaftlich organisierter Raum

Nicht um Wohneigentum, sondern um genossenschaftlich organisierten Raum geht es bei der historischen Viktoria-Kaserne.

Die Bauarbeiter im weiten Hof des einstigen Militär- und Polizei-Stützpunkts machen Mittag, essen und rauchen, lesen Zeitung. Vor den breiten Aufgängen ins Gebäude stehen Skulpturen aus Holz oder Stahl, ein paar Graffitis sind auf die dunkelroten Ziegel gesprüht.

"Dieses Gebäude hier, dieses alte Gemäuer, denkmalgeschützt, haben wir vor zweieinhalb Jahren gekauft als Genossenschaft, um daraus einen Ort für Kultur und auch für die Nachbarschaft zu machen. Und für soziale Belange, für Bildungsfragen. Einen kollektiv betriebenen Ort, der genossenschaftlich verwaltet wird."

Christoph Twickel, freier Autor in Hamburg und Sprecher der Fux-Genossenschaft, Fux mit "x", ist von Anbeginn des Projekts mit dabei. Für knapp zwei Millionen Euro, erzählt er, hat die Genossenschaft die alte Kaserne der Stadt abgekauft. Sieben Millionen Euro stehen für die denkmalgerechte Sanierung und den Ausbau zur Verfügung. Bislang zahlen die Künstlerinnen und Künstler oder Fotografen rund 4 Euro für einen Quadratmeter Atelier- oder Bürofläche, nach der Sanierung wird dieser Preis auf maximal acht Euro steigen.

Projekte wie die Viktoria-Kaserne oder das in der Innenstadt gelegene und von Künstlern bezogene Gängeviertel sind ein Beispiel dafür, dass die Hamburger "Recht-auf-Stadt"-Bewegung sehr erfolgreich arbeitet. Vor rund zehn Jahren hatten sich etliche kleine Initiativen zusammengetan und haben für günstigen, nach Möglichkeit selbstverwalteten Raum in der Stadt gekämpft.

"Wir leben in einer Zeit, in der auch die Städte langsam wieder entdecken, dass kommunale Fragen wichtig sind und dass man nicht alles dem Markt überlassen kann. Und dass die Stadt als Immobilieneigentümer eine Verantwortung hat. In Hamburg haben wir das eben gemerkt mit Projekten wie dem Gängeviertel oder "Planbude" oder hier der "fux e.G.", der Viktoria-Kaserne, dass die Stadt sich jetzt mühselig auch davon hat überzeugen lassen, sich ein bisschen in so eine Richtung zu bewegen."

Die "Planbude", von der Christoph Twickel erzählt, ist weit mehr als der Container auf dem Hamburger Spielbudenplatz. Hinter der Stahlbox ragt ein Bauzaun in die Höhe. Früher standen hier, auf einem über 6.000 Quadratmeter großen Areal, die sogenannten "Esso-Häuser": vier baufällige Wohnblöcke aus den Sechzigerjahren. Unten gab es die "Esso-Tanke", rund um die Uhr geöffnet, ein Treffpunkt für Einheimische, Flaneure, Nachtschwärmer. Der Aufschrei aus dem Viertel war groß, als die "Bayerische Hausbau" ihre Abrisspläne verkündete. Die "Esso-Häuser"-Initiative rief zum Widerstand gegen die Neubaupläne auf, erzählt Tina Röthig von der GWA St. Pauli. "GWA" steht für "Gemeinwesenarbeit, Kulturarbeit, Sozialarbeit".

"Die Initiative hat dann erstmal viel Öffentlichkeit geschaffen für das Thema, hat auch Runde Tische initiiert mit dem Investor und dem Bezirk. Und parallel hat die Initiative auch innerhalb vom "Recht auf Stadt"-Netzwerk viel Unterstützung bekommen und auch hier aus dem Stadtteil. Und es fanden viele Demonstrationen statt, die hier bei den Häusern geendet haben oder hier gestartet sind."

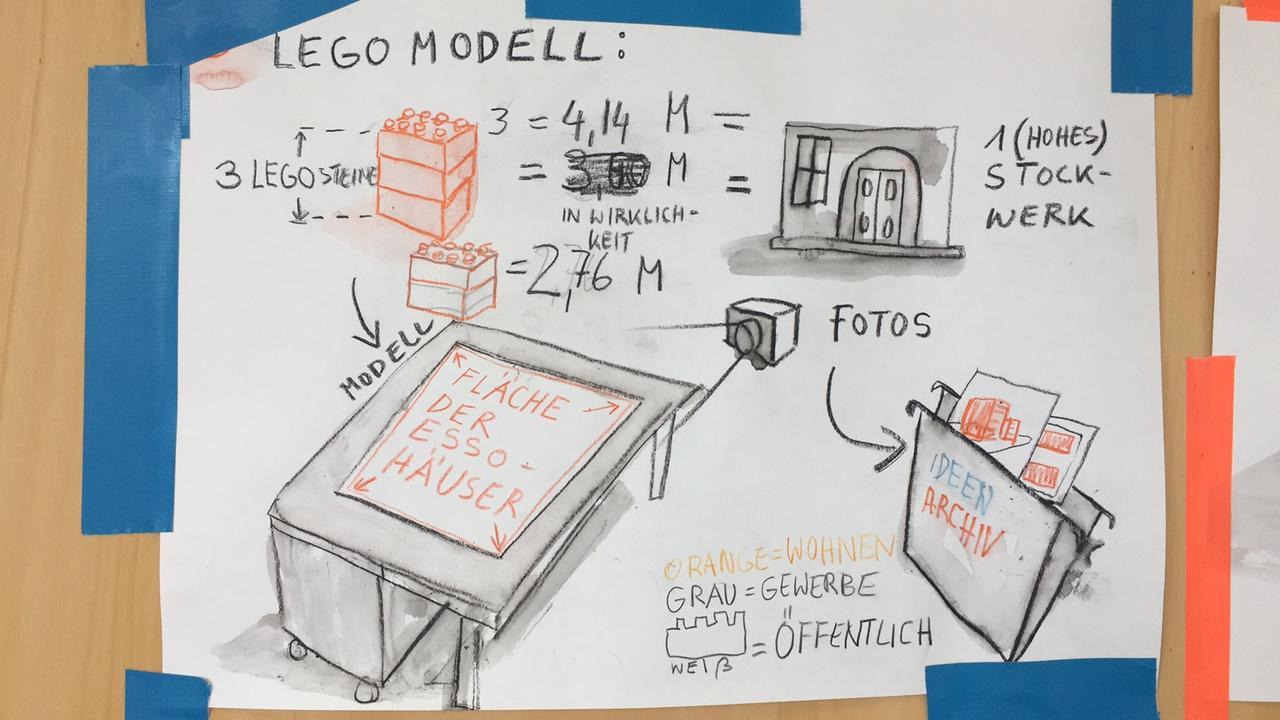

Die Planbude - Stadtplanung mit Legosteinen© Axel Schröder

Tina Röthig sitzt am hellen, langen Tisch im "Planbude"-Container, viel Licht fällt durch die verglasten Außenwände. Auf die Entwürfe für einen Neubau, die in den Regalen präsentiert werden. - Aufhalten konnten die Aktivisten den Abriss der "Esso-Häuser" nicht. Vor vier Jahren, kurz vor Weihnachten, hatten zwei Mieter die Polizei gerufen: ihre Wände würden wackeln, Putz von der Decke fallen. Noch in der Nacht begann die Evakuierung: die rund 80 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, alle Bars und Clubs, darunter der Musik-Club "Molotow" sofort schließen. Trotzdem ließ die "Esso-Häuser"-Initiative nicht locker:

"Es gab eine Stadtteilversammlung im 'Ballsaal St. Pauli' von 'St. Pauli selbermachen' und bei der Stadtteilversammlung waren mehrere hundert Leute. Und da wurde eine Resolution verabschiedet. Unter anderem, dass der Investor hier nicht allein entscheiden soll, was hier weiter passiert, dass eine 'Planung von unten' gefordert wurde. Und es gab damals schon Gespräche oder das Angebot vom Bezirk an die Initiative "'Esso-Häuser', dass sie die Ausschreibung mit formulieren können."

Der zuständige Bezirksamtsleiter war Andy Grote (SPD), mittlerweile ist er Innensenator der Hansestadt. Er lebt auf St. Pauli und kannte die Kleinteiligkeit des Areals mit seinen Cafés, Clubs und Bars und den Anziehungspunkt "Esso-Tanke". Und auch diejenigen, die mit dem "Planbude"-Konzept auf ihn zukamen, waren alte Bekannte. Zum Beispiel der Künstler und Stadtentwicklungsexperte Christoph Schäfer. Zusammen mit Gleichgesinnten hatte er ein Großbauprojekt am Elbhang verhindert und stattdessen das "Park Fiction"-Projekt durchgesetzt: einen für alle offenen Park mit Blick auf Elbe, die Werften, den Hafen. Andy Grote, der Bezirksamtsleiter vertraute den Machern der "Planbude"-Idee, erzählt Tina Röthig:

"Sie haben sich hier schon was getraut, uns den Auftrag zu geben und auch der Hausbau zu sagen: 'So. Es gibt jetzt erstmal einen Beteiligungsprozess. Bis dahin passiert gar nichts!' Und wir haben vor allem das Format mit entwickelt. Dass wir gesagt haben: 'Wir planen hier jetzt erstmal, entwickeln erstmal Ideen mit den Leuten. Und wir werden dann verhandeln über Eckdaten für die Ausschreibung und die Auslobung.' Das war das Ziel, dass wir hier erstmal sechs Monate lang Zeit und Raum haben und dann irgendwann in die Verhandlungen treten mit dem Bezirk und dem Eigentümer."

Der damalige Bezirksamtsleiter Andy Grote unterstützte dieses Vorgehen. Und er hatte gegenüber der Bayerischen Hausbau eine starke Position: für ihren Neubau brauchte das Unternehmen einen geänderten Bebauungsplan. Und für den war der Bezirk zuständig.

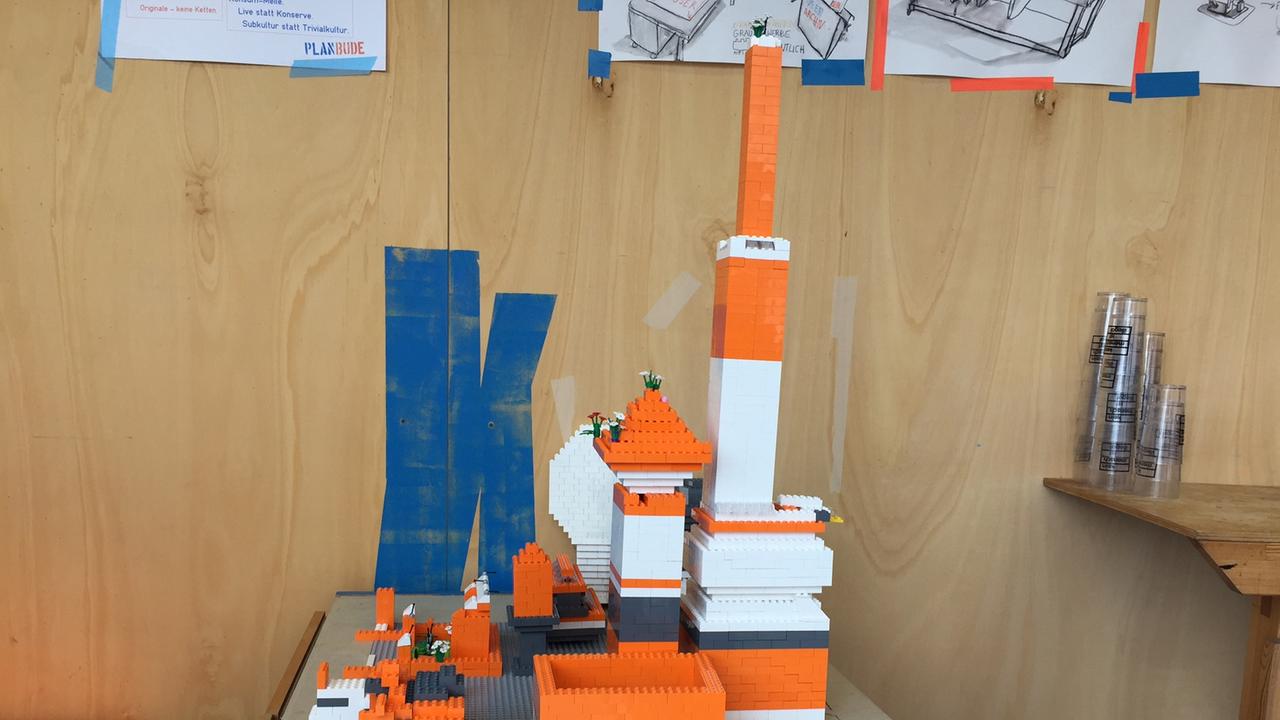

90.000 Euro stellte der Bezirk für das Beteiligungsverfahren zur Verfügung. Die Ausschreibung dazu entschied die "Planbude" für sich. Zwei Jahre lang konnten Anwohner und Schulklassen ihre Ideen für einen Neubau entwickeln. Zum Beispiel mit Tonklumpen, die maßstabsgerecht das Bauvolumen abgebildet haben oder mit den weißen, orangen und grauen Lego-Steinen.

"Orange ist Wohnen, Grau ist Gewerbe und Weiß ist öffentliche Fläche. Und jetzt sehen wir gerade einen Entwurf von einer Schulklasse, die hier immer noch aktiv ist und einen Kurs macht. Und wir konnten sehen zum Thema Verteilung: die Höhen der Gebäude, wie hoch soll das überhaupt werden. Andererseits haben wir immer auch was zum Thema Durchwegung gesehen im Quartier. Oder wo sind Flächen vorgesehen für öffentliche Treffpunkte? Und wie ist das Verhältnis Wohnen – Gewerbe?"

Was macht einen Stadtteil aus?

Zusätzlich lieferten die St. Paulianer Stichworte zur Frage: "Was macht den Stadtteil?". Entstanden ist auf diese Weise der sogenannte "St. Pauli-Code", ein Bündel von Attributen, die in den Augen der Bewohner ihren Stadtteil ausmacht und die auch in den Planungen für das Esso-Häuser-Areal beachtet werden sollten: "Selbermachen statt Konsummeile", "Kleinteiligkeit", "Unterschiedlichkeit statt Homogenität" oder "Subkultur statt Trivialkultur".

Der Investor, die Bayerische Hausbau, war von diesen basisdemokratischen Ideen gar nicht begeistert, erzählt Bernhard Taubenberger, der Unternehmenssprecher. Ihre Dependance hat die Firma in einer Stichstraße der Reeperbahn, nicht weit vom "Planbude"-Container entfernt:

"Nein. 'Hurra' haben wir nicht gerufen! Dass es so viele Fallstricke bieten würde, dass es – zumindest zeitlich gesehen ein so beschwerlicher Weg werden würde, ein so langer Weg werden würde, das hatten wir tatsächlich nicht abgesehen. Und natürlich haben wir nicht 'Hurra' geschrien, als sich mehr und mehr herauskristallisierte, dass es dieser steinige Weg werden würde."

Auch der Bezirk machte klare Vorgaben: nur 40 Prozent der Wohnfläche sollte für Eigentumswohnungen genutzt, 60 Prozent als sozial geförderter Wohnraum errichtet werden. Hinter Bernhard Taubenberger steht das Modell des Projekts, unter Plexiglas, mit einem Hotel, dem Innenhof, vielen frei zugänglichen Dachflächen und Platz für einige der Clubs, die mit den Esso-Häusern abgerissen wurden:

"Hier haben wir die Möglichkeit, über eine Kletterwand, wo es auch Kontingente für Schulen und Ähnliches geben wird, die Häuser zu erklimmen und sich auszutoben und wir haben – und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt – einen 'Stadtbalkon', der teilweise von den örtlich ansässigen Gastronomiebetreibern genutzt wird, konsumpflichtig sein wird. Der aber zu 50 Prozent konsumfrei sein wird. Und wir haben die Gasse, die die legitime Nachfolge des ehemaligen 'Tanke-Vorplatzes' sein wird und so etwas wie das pulsierende Zentrum des neuen Quartiers sein soll."

Im Innenhof werde ein "subkulturelles Cluster" entstehen, erklärt Bernhard Taubenberger. Mit Werkstätten im Innenhof, einem Baugemeinschaftsprojekt, mit Proberäumen und einer Anlaufstelle für die Frauen, die im Rotlichtviertel ihre Dienste anbieten. Rechnen wird sich das Projekt natürlich trotz der jahrelangen Verzögerungen, trotz der Zugeständnisse, die den "Planbude"-Aktivisten gemacht wurden. Die Renditen, mit denen die Bayerische Hausbau ursprünglich kalkuliert hatte, lassen sich nun aber nicht mehr realisieren, so Bernhard Taubenberger. Trotzdem sei die Zusammenarbeit, so aufreibend sie gewesen sein mag oder noch ist, ein Erfolg:

"Architektonisch haben wir mit diesem Prozess enorm gewonnen. Die Kompetenz der Bürgerinnen und Bürger von St. Pauli in kluger Form zusammengefasst, konkret in die Wettbewerbe einbringbare Punkte und Forderungen, Qualitäten durch 'Planbude' hat dazu geführt, dass wir in der Architektur Qualitäten gewonnen haben, die wir auf andere, auf Standardweise nicht gewonnen hätten. Dies ist, glaube ich, ein enormer Erfolg dieses Prozesses!"

Von Maximalforderungen abrücken

Auf andere Projekte, so Bernhard Taubenberger, ließe sich ein derartig aufwendiger Prozess aber nicht übertragen. Nur das Engagement der "Planbude"-Macher, ihre Hartnäckigkeit und ihre Expertise in Sachen Stadtplanung und Bürgerbeteiligung hätten die Einigung möglich gemacht. Beide Seiten mussten von ihren Maximalforderungen abrücken, Kompromisse machen.

Abgebaut wird der "Planbude"-Container an der Reeperbahn noch lange nicht. Dazu sei es noch zu früh, erklärt Tina Röthig. Wachsam müsse man trotz der bislang so erfolgreichen Zusammenarbeit schon:

"Da müssen wir immer wieder dranbleiben, dass bestimmte Flächen oder Zugänge, Treppen oder auch einfach Materialien nicht verschwinden, weil es zu teuer ist. Ich glaube, dass die 'Planbude' das bis Bauende weiter verfolgen wird, weiter dranbleiben wird, eine Mitsprache einfordert."

Irgendwann werde aus der "Planbude" dann eine "Baubude", die dem Wohnungsbaukonzern noch bis zur Fertigstellung als Ansprechpartner, manchmal auch als aufmerksamer Quälgeist erhalten bleiben wird.