Ich bin's, der Klotz am Bein

06:55 Minuten

Von Susanne Krahe · 20.06.2021

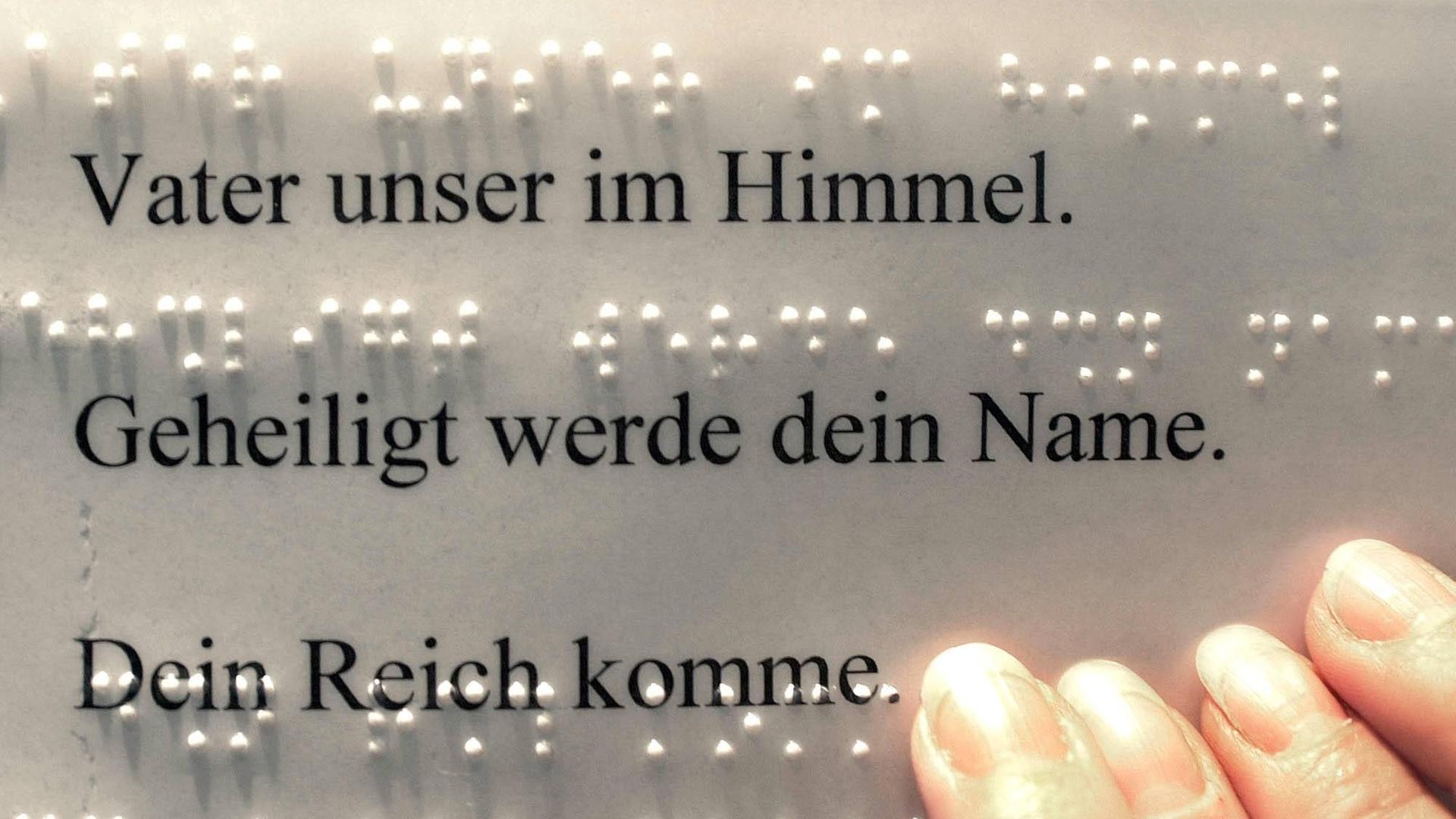

"Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid", so lädt Jesus in der Bibel ein. Das ist komplizierter, als es scheint. Susanne Krahe erlebt als Blinde immer wieder, dass ihr die Kirche Fürsorge anbietet, aber keine wirkliche Teilhabe.

"Und? Wie lebt es sich so als Klotz am Bein? Wie fühlst du dich, seit du nur noch als Anhängsel von jemand anderem von A nach B geschleppt werden kannst?" So deutlich hat mich natürlich niemand je nach meinem Lebensgefühl als Blinde gefragt. Nicht mal die Rollstuhlfahrerinnen trauen sich, derart direkt zu werden, wenn sie wie lästige Pakete vor den Eingangstüren von Kirchengebäuden zwischengelagert werden.

So ist das eben: Kein Mühseliger und keine Beladene ist daran gewöhnt, das Gewicht ihres Jochs öffentlich auswiegen zu lassen. Besser, man nennt die Dinge nicht beim Namen.

Ausgrenzung beschwiegen oder abgestritten

Oder man bestreitet tapfer, als korrekt angesprochener "Mensch mit Behinderung" jemals erniedrigt oder beleidigt worden zu sein, erst recht nicht in der Kirche. Ach woher denn! In meinem Freundeskreis, ja, da fällt eine Ausgrenzung schon mal gemein aus, und über meine – Achtung! Politisch inkorrektes Wort – heidnisch sozialisierte Familie will ich gar nicht erst reden. Aber bei Kirchens?

In Gottes Großfamilie gehört doch jede und jeder dazu, alle werden durchgefüttert, ob lebenssatt, blind, immobil, alterssenil oder schwul. Alle Unbeliebten sind eingeladen, die vielfältige Geistgemeinschaft mit ihren ausgesprochenen, vor allem aber unausgesprochenen, Macken zu bereichern!

Bereichern? Nicht eher irritieren und provozieren? Obwohl "Bereicherung" zu den Lieblingsfloskeln von Theologie und Inklusionspädagogik gehört, halte ich die Vokabel für Schönfärberei. Sie schließt die Augen vor vorhersehbaren Konflikten. Wenn der Idee der Inklusion aber ihr Stachel aus dem Fleisch gerissen wird, wirkt sie harmloser, als sie ist.

Inklusion – auch für Unbequeme?

Inklusion, die Zugehörigkeit aller zu einer Gesellschaft oder einer ihrer Gruppen, entwirft eine Gemeinschaft radikal neu, und das tut ganz schön weh. Da kracht es im Gebälk. Intrigen, Zerreißproben, offene Machtkämpfe: Auch in Gruppen, die es für normal erklären, verschieden zu sein, sind sie an der Tagesordnung. Für die Grundidee der Inklusion sind die Interessenkonflikte sogar konstitutiv. Denn sie will die unterschiedlichsten Bedürfnisse unter einen Hut bringen, auch unvereinbare, auch unverschämte.

Wer diese Spannungen allen Ernstes als Reichtum empfindet, lebt offenkundig in einer sehr eigenen Blase. Aber vielleicht gedeiht in diesem exotischen Klima immer schon, was andernorts als irrwitzig empfunden wird. Christlich durchbuchstabiert, beginnt die Inklusion beim Alphatier und endet bei allem und jedem, was sich als der, die oder "das Letzte" beschimpfen lassen muss. Sie umschließt alle, die früher als "Sünder" abgestempelt wurden. Und was ist mit den Zweiflern und Gottesleugnern, was ist mit all jenen Störenfrieden, mit denen nicht gut Kirschkuchen essen ist? Gehören auch sie dazu, und auch noch bedingungslos, ohne dass sie sich vorher geläutert oder besonnen hätten?

Ecken und Kanten nicht verstecken: Susanne Krahe erlebt in der Kirche, dass Inklusion oft beschönigt und verharmlost wird.© privat

Übrigens bin ich selbst alles andere als ein Naturtalent in Sachen Inklusion. Ich brauchte Jahrzehnte, um mich selbst als den Klotz am Bein zu akzeptieren, der ich nun mal bin. Lästige Pakete werden kein Gramm leichter, nur weil sie als Federgewichte deklariert werden. Es bleibt dabei: Sie müssen getragen werden, geschleppt, gehievt, und sie schätzen jeden Arm, jede Schulter, der sie diese Mühe wert sind.

Integration - gut gemeint, aber Gleichmacherei

Für mich ist Inklusion heute eine politische Übersetzung der Idee eines Gottes, der alle Menschen mit einem zärtlichen, liebenden Auge betrachtet, auch mich. Als ich 1989 mein Augenlicht verlor, war "Inklusion" allerdings noch kein Examensthema für Theologinnen. Menschen mit Einschränkungen durften zwar nicht mehr "Krüppel" oder "beschädigt" genannt werden, hatten sich jedoch – gefälligst – integrieren zu lassen.

Nein, danke. Noch heute schmeckt "Integration" nach Anpassung und Normalisierung. Was nicht ins Format passt, muss passend gemacht, also abgeschliffen werden. Es mag gut gemeint gewesen sein, aber mir signalisierte der Vorschlag, mich auch ohne Vikariat, ohne zweites Examen und ohne Ordination in die kleinstädtische Pfarrerschaft zu integrieren, dass ich als Blinde also längst draußen stand, dass ich eben nicht zu den anderen Theologinnen gehörte.

Gut so, sage ich heute – und versteige mich manchmal in die These, dass Menschen ohne Augenlicht den gesichtslosen und unsichtbaren Gott, den die jüdisch-christliche Tradition kaum greifen kann, behutsamer erfassen und tiefer berühren als viele sehfähige Zeitgenossinnen.

Ausstieg aus dem Leistungsdenken

Inklusion denkt radikal antihierarchisch. Sie erklärt Erste wie Letzte für unverzichtbar, so dass niemand sich einen Rangtausch ersehnen muss. Wer zu spät kommt, wird vom Leben weder belohnt, noch bestraft. Wettbewerb, Konkurrenz? Überflüssig. Ich wünschte, ich könnte diesen Ausstieg aus dem Leistungsdenken wirklich einmal vollständig verinnerlichen.

Wie schwer mir das immer noch fällt, wurde mir kürzlich mal wieder bewusst. Leider war ich da schon in die Falle getappt, die der Klotz am Bein sich selbst so gern stellt. Es passierte bei einem Vortrag. Referent und Teilnehmende stellten sich persönlich vor. Als ich an der Reihe war, reagierte der Professor verunsichert. Ich kenne das, es stört mich auch nicht weiter. Aber der gute Mann setzte seiner Verwirrung noch einen drauf, indem er mich wohl für so etwas wie meinen unerschütterlichen Eifer loben wollte. "Und Sie können sicher alles mitmachen, was wir anderen hier heute machen?", fragte er mit deutlich abgesenktem Fragezeichen in der Stimme.

Blödsinn, dachte ich. Muss ich das etwa, um hier zuhören zu dürfen? Soll ich mithalten können, oder darf ich einfach dabei sein? Statt diese Fragen zu stellen, plapperte ich den üblichen Quatsch über ausgefeilte Blindentechnik und den Segen, den das Internet für Leute wie mich mitgebracht habe. Mit eigenen Worten stülpte ich dem Klotz am Bein eine Tarnkappe über seine Ecken und Kanten. Nur ich hörte, wie er sich schlapp lachte über so viel Heuchelei.