Eine große queere Party

Christoph Reimann im Gespräch mit Mathias Mauersberger · 16.10.2018

Christine and the Queens hat in Berlin ihr einziges Deutschland-Konzert gegeben und ihr neues Album vorgestellt. Es gab Momente, die waren berührend, meint Kritiker Christoph Reimann. Wenn die Französin die Strenge der Choreografie aufgegeben habe.

Mathias Mauersberger: Für das amerikanische "Time-Magazin" steht fest: Sie ist eine der "Next Generation Leaders", eine der Impulsgeberinnen einer jungen Generation. Sie – das ist die Französin Héloïse Letessier alias Christine And The Queens, und als das Magazin sie aufs Cover hebt, da ist sie in Deutschland: höchstens Spezialisten bekannt. Christoph Reimann, wer stand denn da gestern auf der Bühne in der ausverkauften Columbiahalle: Héloïse Letessier oder die Kunstfigur Chris?

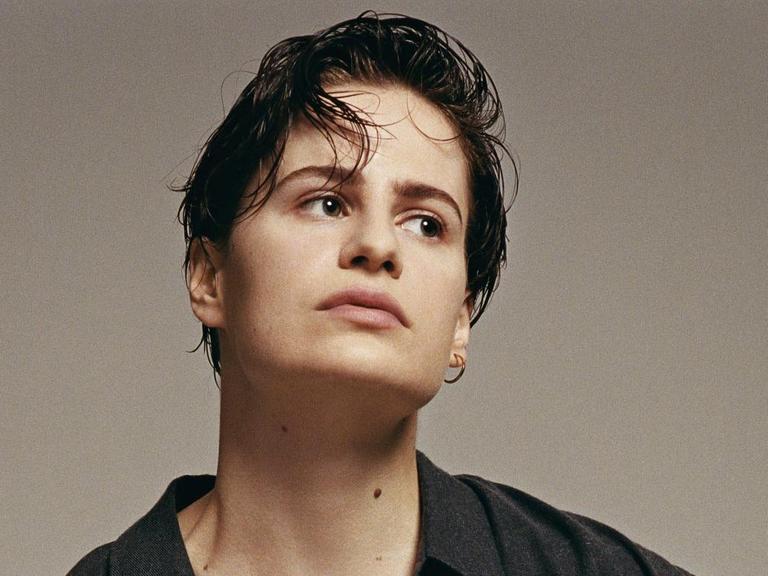

Christoph Reimann: Das war wohl Chris, im Grunde ja schon die zweite Kunstfigur nach Christine And The Queens, die Héloïse Letessier erschaffen hat. Chris: ein sehr schmales Energiebündel mit kurzen, braunen Haaren, flatterndem roten Hemd, am Ende nur noch in BH und Hose gekleidet, absolut bewundernswert androgyn - weder eindeutig Mann noch Frau.

Christoph Reimann: Das war wohl Chris, im Grunde ja schon die zweite Kunstfigur nach Christine And The Queens, die Héloïse Letessier erschaffen hat. Chris: ein sehr schmales Energiebündel mit kurzen, braunen Haaren, flatterndem roten Hemd, am Ende nur noch in BH und Hose gekleidet, absolut bewundernswert androgyn - weder eindeutig Mann noch Frau.

Und Chris war nicht allein auf der Bühne. Im Hintergrund hat eine Band gearbeitet, so stoisch und unspektakulär, dass dieser sehr funkige, aber nicht atmende Sound auch vom Band hätte kommen können, leider. Wichtiger waren da schon die sehr durchtrainierten Tänzer*innen, die sich wie eine Gang um Chris geschart haben. Gute Tänzer*innen, schon, aber das fühlte sich über weite Strecken ungut nach Westside-Story an: so durch-choreografiert war das, die inszenierten Raufereien, wenn Chris mal einen Tänzer zur Seite geschubst hat, die zärtlichen Annäherungen, wenn Chris mal eine Tänzerin angeflirtet hat, was aber nicht mal unbedingt irgendwas mit den Songs zu tun hatte.

Mauersberger: Was hat es mit diesem Chris auf sich, wozu ist er gut?

Hat sich lange als Außenseiterin gefühlt

Reimann: Letessier sagt, er gibt ihr Mut, sich auszudrücken. Lieder über Depressionen oder verquere Liebesgeschichten zu singen. Und Chris ist natürlich auch Ausdruck der queeren Seite von Letessier. Einer Person, die angibt, pansexuell zu sein, also den Menschen, nicht das Geschlecht zu lieben, die sich lange als Außenseiterin, als Freak, gefühlt hat, die sich der Eindeutigkeit entzieht – und die das, was sie ist, jetzt stolz nach außen trägt – eben als Chris. Das Ganze durchaus sexuell aufgeladen, die nach vorn geschobenen Becken, die Haut, der Schweiß, die gebrochenen Macho-Posen, aber eben nie im klassischen Boy-meets-Girl-Sinne.

Mauersberger: Hört sich nach Musik mit einer Botschaft an. Hat die denn gezündet – so neben der Bühnenshow?

Reimann: Die meiste Zeit leider nicht. Mit dem zweiten Album, das auch "Chris" heißt, hat Christine and the Queens vor ein paar Wochen ein Album rausgebracht, das musikalisch, wenn man mal ehrlich ist, mittelmäßig ist. Weder das Songwriting, noch die Produktion oder die Stimme sind so interessant, wie es Letessier an sich ja eigentlich ist. Und da hatte ich gehofft, dass das im Konzert vielleicht durch die Performance ausgeglichen wird.

Aber die Musik ist eben so referenziell: Da hört man Michael Jackson in der Thriller-Phase, von dem sie auch ein paar Zeilen gesungen hat, da hört man den Funk-Sound von Nile Rodgers oder Prince. Und klar sind die Vergleiche hoch angesetzt: Aber die konnten es eben besser, überzeugender.

Mauersberger: Die Songs vom neuen Album hat Héloïse Letessier in englischer und in deutscher Sprache eingesungen. In Berlin leben inzwischen auch viele junge Franzosen. War es also eine Art Heimspiel?

Mauersberger: Die Songs vom neuen Album hat Héloïse Letessier in englischer und in deutscher Sprache eingesungen. In Berlin leben inzwischen auch viele junge Franzosen. War es also eine Art Heimspiel?

Junges queeres Publikum

Reimann: Heimspiel schon insofern, als das Publikum die Musikerin von Anfang an gefeiert hat. Und es wurde auch im Raum viel auf Französisch geredet, und gesungen hat Chris auf Englisch und auf Französisch. Überhaupt ein recht junges queeres Publikum: Es gab Glitzer, es gab Septum-Piercings, kurzgeschorene Köpfe, einige im schwarzen Berghain-Dress mit kurzer Hose – Frauen und Männer, und vor allem das ganze Spektrum dazwischen.

Bringt mit queere-feministische Themen in den Mainstream

Reimann: Es gab Momente, die auch mich berührt haben. Und das waren interessanterweise immer die, wenn Chris die Strenge der Choreografie aufgegeben hat, wenn das Ganze weniger einstudiert wirkte. Wenn zum Beispiel beim Song "Tilted" beziehungsweise auf Französisch "Christine", dem Hit vom ersten Album, diese Gang-Inszenierung mal aufgebrochen wurde, und die Tänzer herum sich frei bewegten und gemeinsam scheinbar eine Party feierten. Genauso im Song "Cinq Dols" vom neuen Album. Oder als Chris am Ende ins Publikum stieg, und plötzlich ganz nahbar war, frei, eben diese Chris-Rolle, dieses Chris-Gedöns, das sie gar nicht braucht, abgelegt hat.

Mauersberger: Ihr Fazit?

Reimann: Der große Verdienst ist, dass sie zu einer Reihe von Musikerinnen gehört, die jetzt queere-feministische Themen in den Mainstream bringen. Anna Calvi würde ich noch dazu zählen oder St. Vincent. Musikerinnen, die sich in ihrer Performance freigemacht haben vom Male Gaze, also dem Blick der Männer. Musikerinnen, die ihre Songs nicht aus einer Duckhaltung der Repression oder des Leids präsentieren. Sondern zeigen, dass ein queeres Leben auch lebenswert ist. Und das macht Christine And The Queens wichtig.

Mauersberger: Sagt Christoph Reimann über den Auftritt auf Christine And The Queens gestern in der Columbiahalle. Das war das einzige Konzert der Französin in Deutschland.

Mauersberger: Ihr Fazit?

Reimann: Der große Verdienst ist, dass sie zu einer Reihe von Musikerinnen gehört, die jetzt queere-feministische Themen in den Mainstream bringen. Anna Calvi würde ich noch dazu zählen oder St. Vincent. Musikerinnen, die sich in ihrer Performance freigemacht haben vom Male Gaze, also dem Blick der Männer. Musikerinnen, die ihre Songs nicht aus einer Duckhaltung der Repression oder des Leids präsentieren. Sondern zeigen, dass ein queeres Leben auch lebenswert ist. Und das macht Christine And The Queens wichtig.

Mauersberger: Sagt Christoph Reimann über den Auftritt auf Christine And The Queens gestern in der Columbiahalle. Das war das einzige Konzert der Französin in Deutschland.