Enttäuschte Autoliebe

Von Paul Stänner · 20.01.2019

Dass die Deutschen ihre Autos lieben, ist nichts Neues. Die "Welt" aber wittert Ungemach: Emotional entfernen wir uns immer weiter vom Fahren und vom Automobil. Schuld daran seien auch Manager, die um Vergebung winseln, schreibt das Blatt. Echt?

In diesen kalten Zeiten rettet die WELT die Liebe. Nämlich die zum Auto. Jetzt brauche es "charakterfeste Manager und eine Öffentlichkeitsarbeit, die nicht selbstverleugnend und um Vergebung winselnd vor jedem dahergelaufenen NGO-Vertreter und selbst ernannten Verkehrsexperten niederkniet." Wir überlegen, wann wir das letzte Mal die gemeinhin als recht arrogant bekannte VW-Spitze auf den Knien gesehen haben. Das führt aber zu nichts, also lesen wir weiter:

"Die Menschen im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen lieben ihre Autos. Nur in der Autoindustrie weiß dies schon lange niemand mehr. Das ständige, nicht enden wollenden Gerede vom Carsharing, Ridesharing, autonomen Fahren, Onboard-Entertainment und Social-Media-Kompatibilität führt einfach nur dazu, dass wir uns emotional immer weiter vom Fahren und vom Auto selbst entfernen."

Vom Grauen eingefroren halten wir inne: Rollt jetzt eine Selbstmordwelle ungeliebter, allein gelassener Autos auf uns zu? Die Scheinwerfer voll Tränen? Sind wir schuldig?

Robert Menasse macht es wieder - im Traum

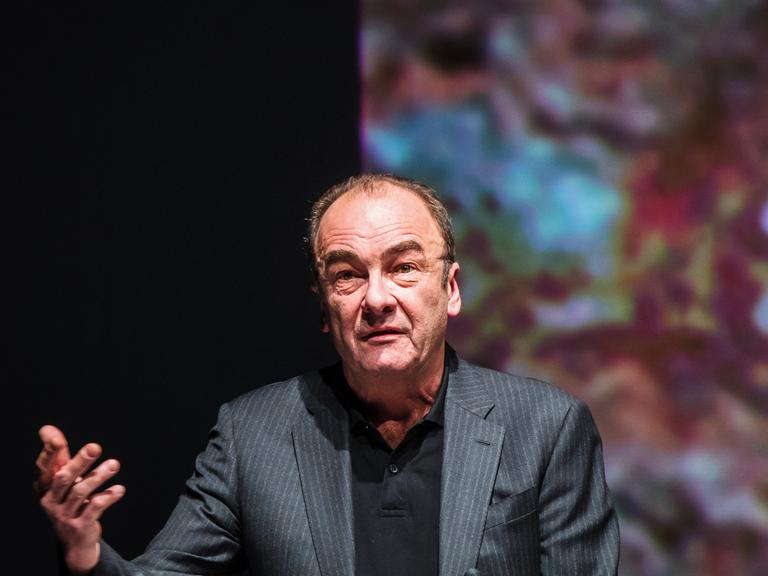

Wir blättern weg und landen bei Robert Menasse. Nun hat er also den Carl-Zuckmayer-Preis bekommen - trotz des Skandals. Menasse hatte eine erfundene Rede, die Walter Hallstein in Auschwitz gehalten haben soll, nicht nur in seinem Roman, sondern auch in nicht-fiktionalen Texten verwendet.

Folgt man der preisverleihenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dann hat er sich für sein Fehlverhalten entschuldigt. Folgt man den Feuilletons, war das wirkungslos. Die Süddeutsche erzählt, er habe gleich ein neues Zitat erfunden, indem ihm, Menasse, im Traum der Preisnamensgeber Carl Zuckmayer erschienen sei und ihn einen "Luftikus" genannt habe.

"Tatsächlich nimmt nun Robert Menasse für sich in Anspruch, dass er bei Zuckmayer als unbedarfter Lausbube davongekommen wäre", so die SZ. Und dann noch: Wer ihm einen Missbrauch von Auschwitz vorwerfe, so Menasse, der maße sich an, "der Oberrichter im Umgang mit Auschwitz zu sein, und ist vollkommen ahnungslos, was die Dimension dieser Geschichte ist". "Der Luftikus", resümiert die SZ, "kann ganz schön laut werden".

Die FAZ rapportiert seine Einlassungen ausführlicher. Da heißt es, Menasse habe das deutsche Feuilleton so verstanden: Das Thema "Holocaust dürfen wir nicht den Juden überlassen". Der Beobachter der FAZ glaubt, an dieser Stelle ein kurzes Innehalten des Publikums verspürt zu haben.

Die FAZ rapportiert seine Einlassungen ausführlicher. Da heißt es, Menasse habe das deutsche Feuilleton so verstanden: Das Thema "Holocaust dürfen wir nicht den Juden überlassen". Der Beobachter der FAZ glaubt, an dieser Stelle ein kurzes Innehalten des Publikums verspürt zu haben.

Alvis Hermanis' "sedierende" Inszenierung in München

Wir blättern auf die Theaterseiten. "Bei Hermanis ist die "Möwe" kein Künstlerdrama und keine Komödie, sondern ein Drama der Verlorenheit", findet die Süddeutsche. Hermanis ist Alvis Hermanis, ein Regisseur, der als konservativ und texttreu gilt - und die Debatte tobt, ob das nun gut sei oder schlecht.

Die SZ diagnostiziert seiner Münchner Inszenierung eine "ungeheuer sedierende Kraft", ja, man könne die Aufführung auch auf Rezept gegen Bluthochdruck verschreiben. Im vierten Akt werde alles anders, aber das stimmt wohl nicht, denn die FAZ formuliert: "Die Zeit wird einem lang beim Zuschauen".

Über die psychozialen Folgen und Kosten der Sozialen Medien

Da reicht es uns und wir blättern weiter in der FAZ und finden eine Glosse zu den psychosozialen Folgen der so genannten Sozialen Medien. "Es ist allgemein bekannt", schreibt die Frankfurter, "dass es schöner auf Erden wäre, wenn sich die Menschen besser benehmen würden". Leider hätten die Sozialen Netzwerke "die Aufräumarbeit den Krankenkassen überlassen."

Daher: "Haten, shitten, shamen, trollen", verkündet die Deutsche Angestellten Krankenkasse auf einem neuem Werbeplakat, "machen uns krank". Die Kampagne der DAK müsse man als Anzeichen dafür werten, dass die psychischen Nebenfolgen des Netzwerkgebrauchs für die Kassen langsam teuer werden. Wenn die Kassen dann noch die Folgen hemmungsloser Autoliebe mit ins Therapieprogramm nehmen, ist wohl wieder ein Umbau des Gesundheitssystems fällig.

Daher: "Haten, shitten, shamen, trollen", verkündet die Deutsche Angestellten Krankenkasse auf einem neuem Werbeplakat, "machen uns krank". Die Kampagne der DAK müsse man als Anzeichen dafür werten, dass die psychischen Nebenfolgen des Netzwerkgebrauchs für die Kassen langsam teuer werden. Wenn die Kassen dann noch die Folgen hemmungsloser Autoliebe mit ins Therapieprogramm nehmen, ist wohl wieder ein Umbau des Gesundheitssystems fällig.