Warum junge Israelis lieber auswandern möchten

Von Christian Wagner, ARD-Studio Tel Aviv · 02.11.2015

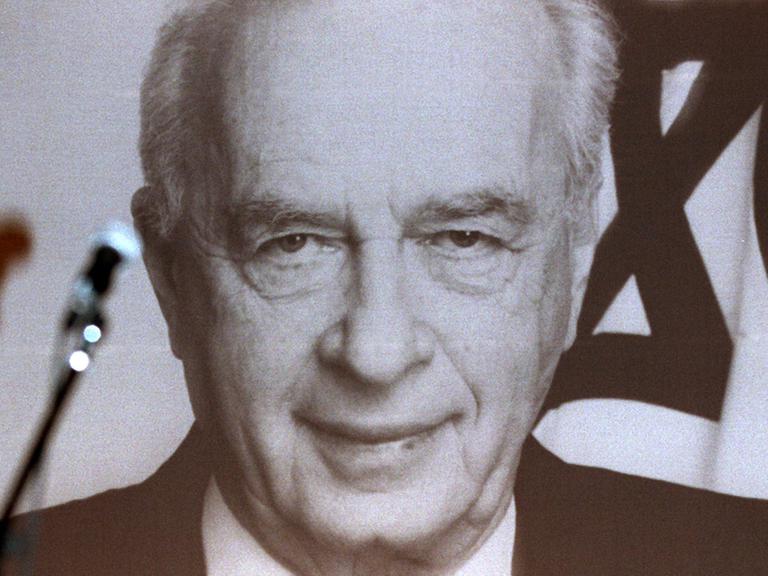

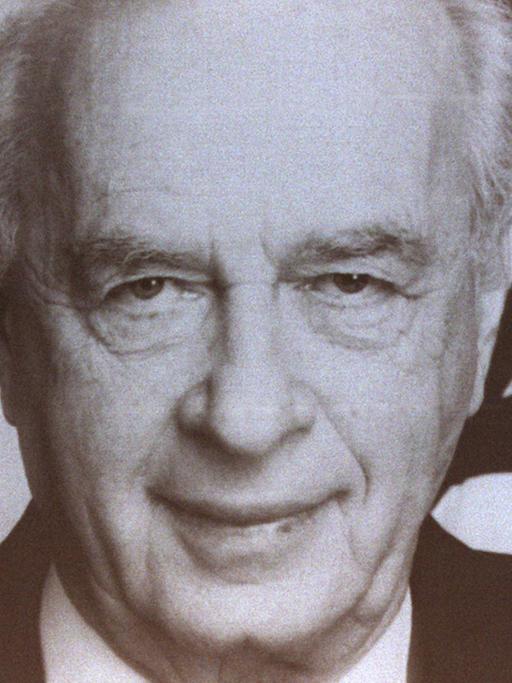

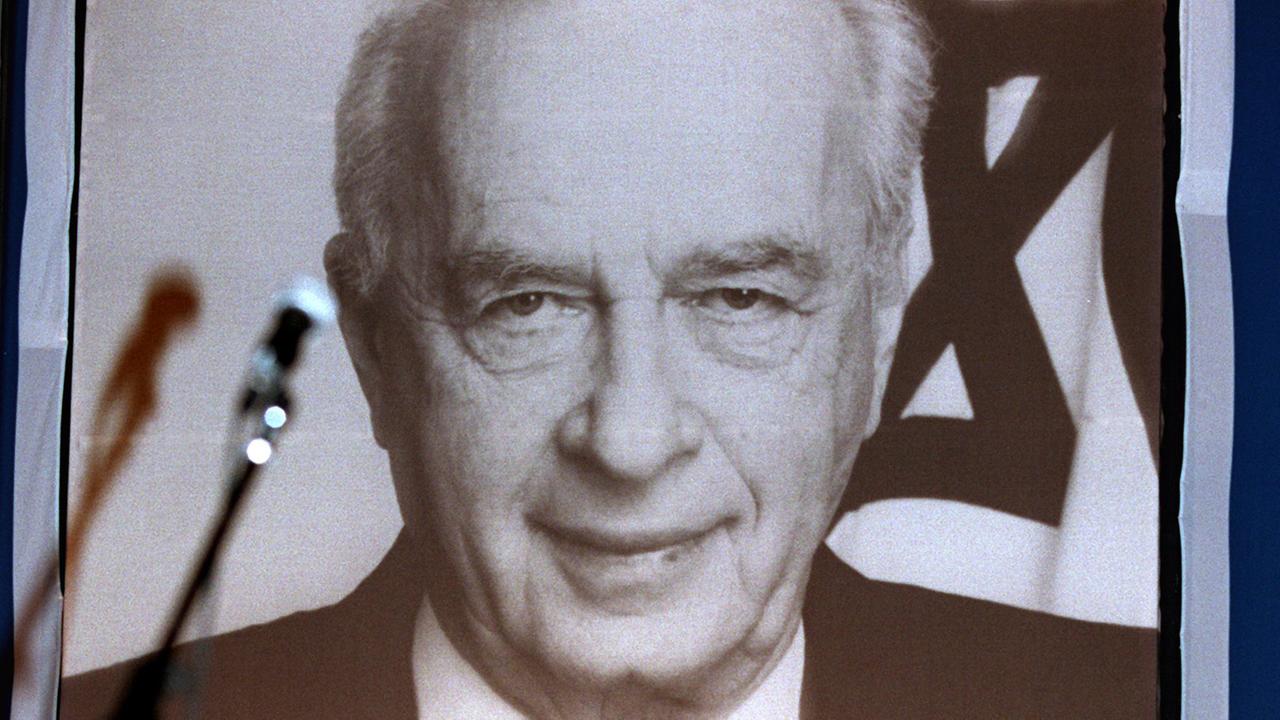

Vor 20 Jahren wurde der israelische Ministerpräsident Yitzchak Rabin bei einer Demonstration erschossen. Sein "Weg des Friedens" und die Suche nach einer politischem Lösung des Nahost-Konflikts scheint heute ferner denn je. Deshalb und wegen der ständigen Angst denken viele junge Israelis über Auswanderung nach.

Wenn Rotem Pick vom Abend des Attentats erzählt, dann erlebt sie alles noch einmal: Das Hochgefühl und den Absturz ins Bodenlose:

"Ich war, 15, fast 16 Jahre alt. Wir sind bei Rabins Rede im Springbrunnen vor ihm wie wild rumgehüpft. Shimon Peres hat uns aufgefordert, Ruhe zu geben. Wir haben 'Give Peace a Chance' gesungen und alles war so voller Hoffnung und Glück. Nach der Kundgebung gab's große Aufregung, wir hatten keine Ahnung, was los ist. Und dann wurde es einfach sehr, sehr still."

Drei Schüsse hatte der Attentäter abgegeben, Yitzchak Rabin starb noch am gleichen Abend. Sein "Weg des Friedens", mit dem er die meisten Probleme Israels zu lösen versprach, war zu Ende. Rotem Pick ist jetzt 35, sie ist zum zweiten Mal schwanger. Und hadert mit ihrem Leben in Israel.

"Manchmal bin ich dabei, die Hoffnung zu verlieren, denke ans Weggehen. Ich denke immer wieder, zur nächsten Wahl gehst du nicht, es ändert sich ja doch nichts. Aber bisher reiße ich mich zusammen, bleibe hier, gehe wählen. Inzwischen reden immer mehr Leute darüber, dass sie überlegen, wegzugehen aus Israel – einige sagen das im Spaß, aber das heißt ja auch was. Es ist traurig."

Auswandern, um die Besatzung nicht weiter zu unterstützen

Bei der Trauerfeier für ihren ermordeten Vater hatte Dalia Rabin vor wenigen Tagen beklagt, ihr Land habe sich verändert. Aber sie habe kein anderes, ein feststehender Ausdruck im Hebräischen. Für die Architektin Ayala Ronel gilt das auch, für ihre erwachsenen Kinder schon nicht mehr, und das sei deprimierend, sagt sie auf einer Friedensdemo in Tel Aviv:

"Meine Eltern waren Einwanderer in Israel. Und meine Söhne würden am liebsten auswandern, um die Besatzung nicht weiter zu unterstützen. Und ich stecke zwischendrin. Hoffnung machen mir meine Enkelinnen: Die lernen in ihrem Kindergarten in Jaffa auch Arabisch. Und so sehen sie keinen Unterschied zwischen sich und den palästinensischen Kindern."

In der Stadt findet Rabins Enkel-Generation noch ihre Nischen. Einsam wird es im Kibbutz auf dem Land, sagt Ifat, die mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Sohn gegen die Regierung Netanjahu demonstrieren geht:

"Es ist schwer, wenn du dauernd gesagt bekommst, du wärst dumm und naiv, weil du von Frieden sprichst."

Sie muss lachen, weil es so schwer zu erklären ist. Am Kinderwagen hat sie ein fast selbstironisches Pappschild festgemacht: Babys for Peace.

Heimat ist kein Grund, sein Leben zu riskieren

Religionsferne jüdische Familien würden dem Land zunehmend den Rücken kehren, schreibt die Tageszeitung Haaretz an diesem Wochenende. Denn im Israel von 2015 sei Heimat nicht mehr Grund genug, sein Leben zu riskieren und in ständiger Angst zu leben.

Auch die Journalistin und Rabin-Kennerin Ina Friedman fragt: Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln in Israel? Sie glaubt, in Rabins politischem Vermächtnis liegt die Antwort:

"Probleme sind nicht unlösbar. Wir bleiben in diesem Schlamassel nicht auf ewig gefangen. Rabin hat der Wahrheit ins Gesicht geschaut, die Konsequenzen erkannt. Und er hat die Zustände nicht verwaltet, sondern sich daran gemacht, sie zu verändern."

Der heute amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der Hoffnung auf Veränderung gerade erst eine klare Absage erteilt: Israel werde auf ewig mit erhobenem Schwert leben, sagte er, mit Bezug auf ein Bibelzitat. Das könnte 20 Jahre nach dem Attentat auf Rabin die Generation seiner Enkel darin bestärken, ihre Zukunft an einem anderen Ort zu suchen.