Die Leiden des jungen Forschers

Von Christiane Enkeler · 10.11.2014

Es sind die bedrohlichen Hürden des Familienlebens, von denen die Bochumer Inszenierung der "Einsamen Menschen" um den Wissenschaftler Johannes Vockerat erzählt. Ein Stück, das durch seine Schauspieler überzeugt, meint unser Rezensentin.

"Einsam" müssten die Menschen in Gerhart Hauptmanns Drama "Einsame Menschen" nun wirklich nicht sein. Die junge Käthe hat gerade ein Kind bekommen, ihr Mann Johannes arbeitet zu Hause an einer wissenschaftlichen Arbeit, die Eltern sind zu Besuch und ab und zu kommt ein Hausfreund. Und doch finden sie alle nicht zueinander.

Roger Vontobels Inszenierung in Bochum lässt die Enge des Hauses zwischen zwei hochsteigenden Sitzreihen entstehen. Dort drehen sich in einer Stuhlreihe auf der Drehbühne die Vockerats und der Maler um sich selbst zu Klavier und Gesang, Käthe hält sich am Babyphon fest, immer wieder blickt man zur Tür, als erwartete man schon einen Einbruch. Dann, zu Reinhard Meys "Apfelbäumchen"-Lied, schwebt ein großer, schwerer Namenszug fast schon drohend auf die kleine Gesellschaft herab: Philipp. Kleine Clowns lugen hinter den Buchstaben lustig hervor, aber der Schriftzug ist grau in grau, ganz wie die seriös gekleideten Vockerats.

Hürden des Familienlebens

Es sind die ganz normalen Hürden des alltäglichen Familienlebens, die das Paar bedrohen und über die sie sich gefälligst freuen sollen. Finanzen, Rechnungen, Kind – Johannes hat nun einen Anhang, den er als Wissenschaftler, der in hohen geistigen Sphären lebt, überhaupt nicht gebrauchen kann. Und das sagt er seiner Käthe auch. Immer und immer wieder. Und wie wenig sie ihm genügt, das alles kriegt sie so deutlich zu spüren, dass das Bochumer Publikum immer wieder auflacht vor Erstaunen und Empörung: Paul Herwigs Johannes ist kein böser Mensch. Er fühlt sich auch sich selbst verpflichtet und merkt überhaupt nicht, wie sehr er Käthe verletzt.

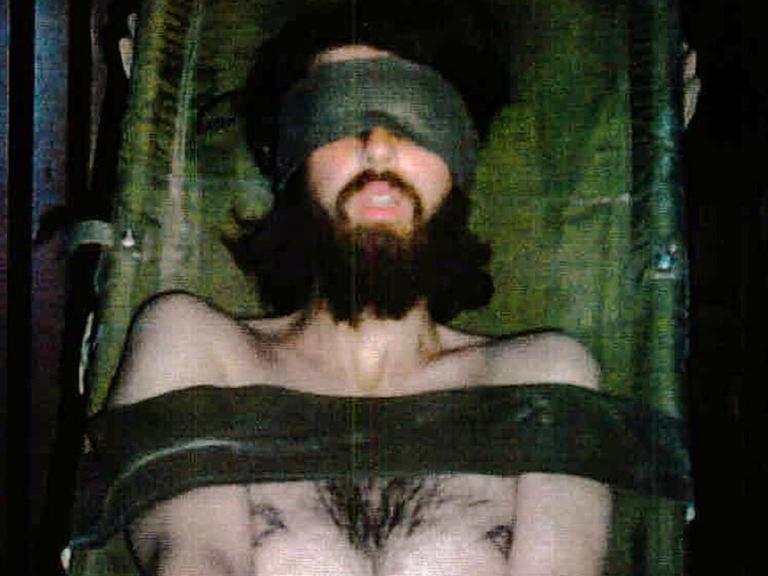

Jana Schulz, die eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Regisseur Roger Vontobel verbindet, spielt hier mal nicht eine Rolle, in der sie wie ein Kraftpaket über die Bühne fegen kann. Ihre Käthe ist ganz verglühtes Feuer, verwehte Asche, ein Schluck Wasser. Kraftlos lässt sie die Hände hängen, unbehaglich kratzt sie sich ständig, zieht eine Schulter hoch, wickelt sich in ihre Strickjacke wie in eine zweite Haut, die faden Haare glatt am Kopf. Gern wäre Käthe ihrem Mann gut genug, aber sie fühlt sich überflüssig. Erst recht, als in die Hausgemeinschaft, in der niemand Johannes Vockerat versteht, eines Tages die Studentin Anna Mahr einbricht, hier gespielt von Therese Dörr. "Wem Gott will rechte Gunst erweisen" wird bei ihr schon fast zum Punk-Song. Johannes ist wie ein Fähnchen in Annas Wirbelwind: Freiheit wollen beide. Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung proklamieren sie.

Und beide sind sie abhängig: Anna versichert sich der Liebe von "Mama Vockerat". Und Johannes kommt ohne geistig-moralische Stütze nicht aus. In Anna hat er sie gefunden und nun hängt er an ihr. Einen selbstvergessenen Johannes spielt Paul Herwig, ständig davon redend, dass er sich selbst verwirklichen will. Als er sich tatsächlich von Anna trennen muss, stützt er sich auf die Stuhllehnen und bebt am ganzen Körper. Die Trennung kostet ihn letztendlich sein Leben.

Das Drama des zur Freiheit verdammten Menschen

Roger Vontobel inszeniert das aktuelle Drama des zur Freiheit verdammten Menschen. Man kann hier jede Figur verstehen, und auch die Zwänge existieren noch: Auch wenn Johannes und Anna ein rein intellektuelle Beziehung verbindet, auch wenn in heutigen Zeiten eine solche Beziehung vielleicht eher verstanden würde – es bliebe Johannes' Unzufriedenheit und die Verletzungen, die er Käthe zufügt. Tatsächlich ist sie viel zu schwach, zumal ständig in den Schatten gestellt, dem Kind jetzt, in ihrem gefühllosen Zustand, etwas zu geben. Käthe ist depressiv, aber die Devise lautet: "Sei fidel." Sie würde auch lieber lesen, sagt sie einmal.

Zusätzlich zu diesen Aspekten, die schon bei Hauptmann angelegt ist, arbeitet Vontobel heraus, welcher ungeheure Erwartungsdruck heute auf den Kindern liegen kann. Als der Namenszug des Neugeborenen Philipp von der Decke schwebt, singt das ganze Publikum Reinhard Mey: "Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz." In mehrfacher Hinsicht zeigt hier die Hausmusik ihr ganzes Drohpotential. Denn umgekehrt geht auch das Babygeschrei in hässlichen Gesang über – in "Wem Gott will rechte Gunst erweisen". Für Käthe liegt Enge in dem Lied, für Anna "die weite Welt".

Das Ensemble spielt sehr gut: Neben Paul Herwig und Jana Schulz, deren Kratzbewegung fast schon wieder ein bisschen zu stereotyp ist, ist unbedingt Katharina Linder zu nennen, die Johannes' Mutter eine vollkommen realitätsnahe Mischung von liebevoller Fürsorge, distanzierter Rechthaberei, gefühlvoller Naivität und hellsichtigem Durchgreifen verleiht.

Einzige Kritikpunkte sind ein, zwei etwas verhuddelte Szenen, deren Huddelei zum Teil aber auch Johannes' Entscheidungsschwäche zuzurechnen ist. Und dass man die Darsteller zum Teil schlecht versteht, möglicherweise wegen der nach hinten geöffneten Bühne. Sie tragen Mikroports, kleine Mikrofone, die aber nicht die gesamte Zeit geöffnet sind. Vielleicht wäre das schon eine Lösung. Ansonsten fesselt die Inszenierung fast über die gesamten zwei Spielstunden ohne Pause.