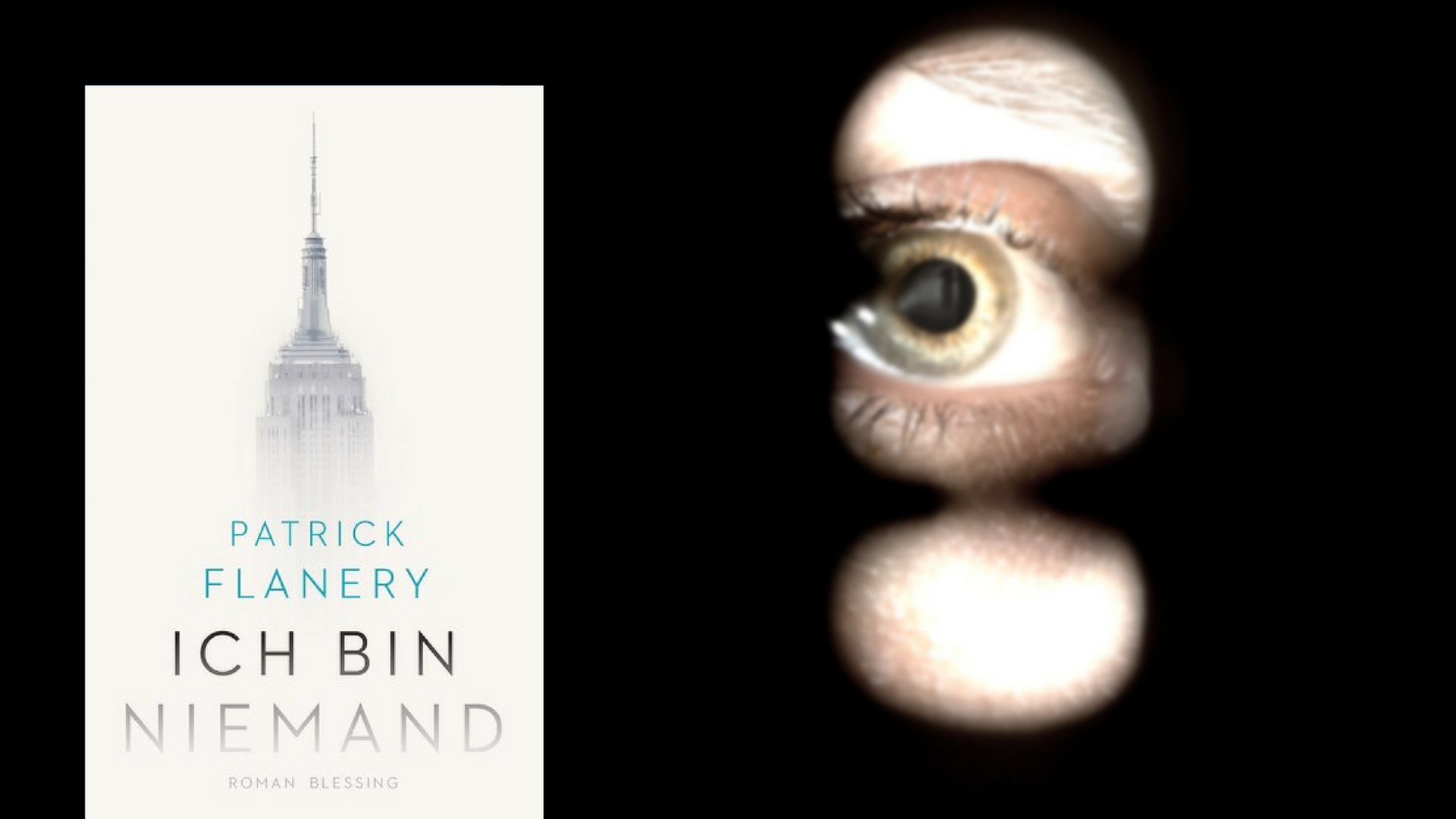

Patrick Flanery: "Ich bin niemand", Roman, Aus dem Englischen von Reinhild Böhnke, Blessing, München 2017, 399 Seiten, 22,99 Euro

"Mensch zu sein bedeutet, beobachtet zu werden"

Von Irene Binal · 15.05.2017

Seit Jeremy O'Keefe in seinem Heimatstadt New York zurückgekehrt ist, fühlt er sich beobachtet – und seltsame Begebenheiten häufen sich. Patrick Flanerys "Ich bin niemand" lässt Imagination und Realität zusammenfließen. Eine Mischung aus Thriller, Gesellschafts- und Zeitroman.

"Mensch zu sein bedeutet, beobachtet zu werden", seufzt der Historiker Jeremy O’Keefe, der nach vielen Jahren in Großbritannien in seine Heimatstadt New York zurückgekehrt ist. Seither fühlt sich der Erzähler von Patrick Flanerys Roman "Ich bin niemand" beobachtet, und seltsame Begebenheiten häufen sich.

Beobachter und Beobachteter

Eine Studentin erscheint nicht zu einem Treffen, das Jeremy selbst abgesagt haben soll, woran er sich nicht erinnern kann. Vor dem Haus entdeckt er einen Mann, der seine Wohnung auszuspähen scheint, und O'Keefe erhält mehrere Pakete mit Ausdrucken seiner gesamten Internetsuchgeschichte und seiner Telefonverbindungen der letzten zehn Jahre.

Flanerys Roman beginnt fast wie ein Mystery-Thriller, aber tatsächlich ist es alles andere als das – nämlich ein Buch, das sich auf höchst eloquente Weise mit der modernen Gesellschaft auseinandersetzt.

Diese Gesellschaft macht Jeremy zu schaffen. Zehn Jahre hat er in Oxford verbracht, sogar die britische Staatsangehörigkeit angenommen, und als er in die USA zurückkehrt, fühlt er sich "zu einer komplizierteren Beziehung zum Heimatbegriff gezwungen".

In New York staunt man über seine britische Ausdrucksweise, während er in Großbritannien als Amerikaner gesehen wurde. Wohin also gehört er? Und wie ist er, der "Niemand", ein unauffälliger Professor, der sich mit der Geschichte der Überwachung in der ehemaligen DDR beschäftigt hat, ins Visier von Mächten geraten, die offenbar jeden seiner Schritte beobachten? Ist er womöglich nur paranoid?

Kein privates Leben mehr möglich

Seine besorgte Tochter, eine Karrierefrau mit reichem Ehemann, schickt ihn zum Arzt, aber die neurologischen Befunde zeigen keine Auffälligkeiten. Langsam begreift Jeremy, dass die Wurzeln der seltsamen Vorkommnisse in Oxford liegen, in einer verlorenen Liebe, der er immer noch nachtrauert.

All dies erzählt Patrick Flanery in einem stetig fließenden Monolog seines Protagonisten, der bald nicht mehr weiß, wer Freund und wer Feind ist, und ebenso verzweifelt wie vergeblich versucht, seine Privatsphäre zu schützen: "Verrückt dagegen ist, sich vorzustellen, wir lebten ein privates Leben, oder dass ein privates Leben überhaupt noch möglich sei."

Über den Verlust gegenseitigen Vertrauens

Aber Jeremy ist nicht nur Beobachteter, sondern auch Beobachter. Er macht sich Gedanken über die Auswirkungen moderner Technologien, über den Verlust des gegenseitigen Vertrauens, über die Globalisierung und der Bedrohung durch islamistischen Terror. In einer eleganten Prosa lotet Flanery Tiefen und Untiefen unserer Gesellschaft aus, und nur stellenweise gerät der eher handlungsarme Text ein wenig langatmig.

Es ist ein Roman, der sich auf vielen verschiedenen Ebenen bewegt, ein bisschen Thriller, ein bisschen Ideen-, Gesellschafts- und Zeitroman über das Ineinanderfließen von Imagination und Realität: "Wir fantasieren uns in eine Dystopie, schlafwandeln in abstruse Alpträume hinein, die wahrgemacht wurden."