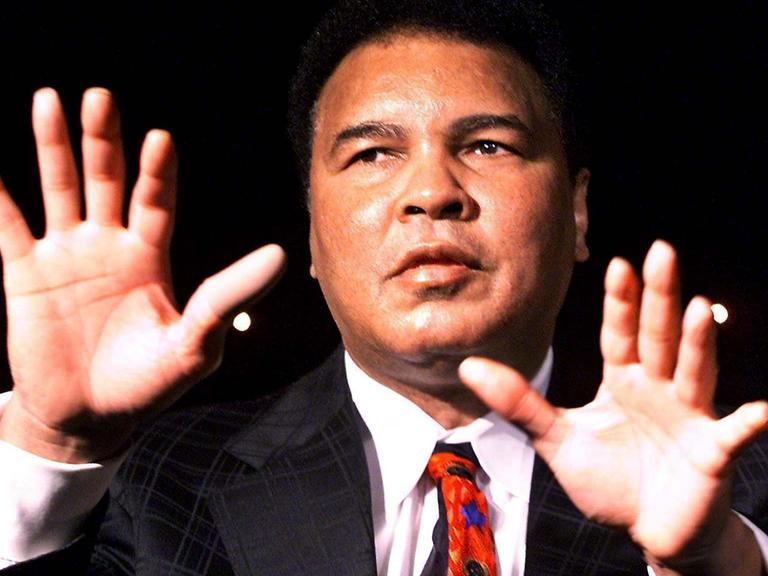

Der Sankt Martin des Weltsports

Von Stefan Osterhaus · 05.06.2016

Über den verstorbenen Boxer Muhammad Ali wird nur in Superlativen gesprochen. Warum eigentlich? Ali war zu seiner aktiven Zeit ein kontroverser Sportler, meint Stefan Osterhaus. Wieso können sich trotzdem alle auf ihn einigen?

Der Größte, der Beste, der Schönste, der Smarteste: Es geht nicht ohne eine Aneinanderreihung von Superlativen, wenn man über Muhammad Ali spricht. Da ist für jeden etwas dabei. Aber ist dies der Grund dafür, dass sich alle auf ihn einigen können? Dass niemand bezweifeln mag, dass er (und kein anderer) der wahre Jahrhundertsportler ist?

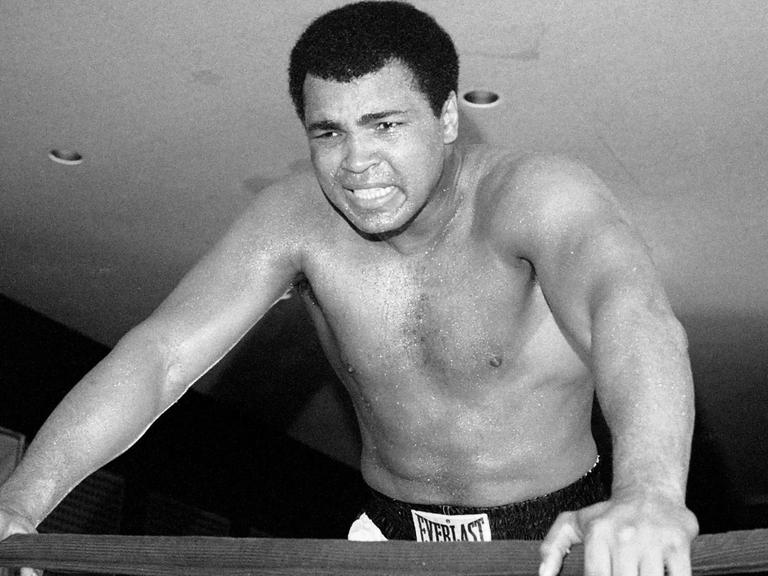

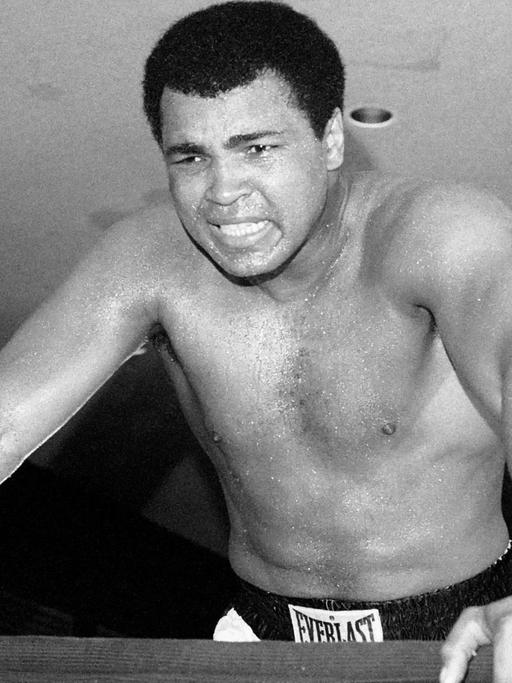

Die einstimmige Verehrung, die seit Jahrzehnten ungebrochen ist, verwundert. Denn Ali war zu seiner aktiven Zeit ein − vorsichtig ausgedrückt − ein kontroverser Sportler. Da gab es nicht nur sein Aufbegehren gegen den Vietnamkrieg und seinen Übertritt zur "Nation of Islam", einer radikalen Sekte. Da gab es auch noch die Diffamierungen seiner Gegner, die schwarz waren wie er: Sonny Liston nannte er einen hässlichen Bären. George Foreman war für ihn eine hohle Nuss. Und natürlich Joe Frazier, den er als Onkel Tom bezeichnete – als Erfüllungsgehilfen der Weißen.

Ein Mann, der was riskierte

Den Groll auf Ali nahm Frazier mit ins Grab. Ali prägte seine Zeit, was einem Sportler nur selten möglich ist. Ein solcher Mann hat es verdient, über seinen Tod hinaus kontrovers diskutiert zu werden, anstatt bloß glorifiziert zu werden – als Boxer, als Rapper, als politische Figur. Sein Leben gäbe den Stoff her, den es braucht, damit sich große Historiker mit ihm und seiner Zeit beschäftigten. Doch die meisten Bücher über ihn sind solche, die den Ästheten beschreiben und interpretieren, den Boxer, den Kämpfer und ein bisschen auch den Aktivisten. Einzig David Remnick, der Chefredakteur des "New Yorker", hat Ali ein Buch von großer Reflexionsschärfe gewidmet.

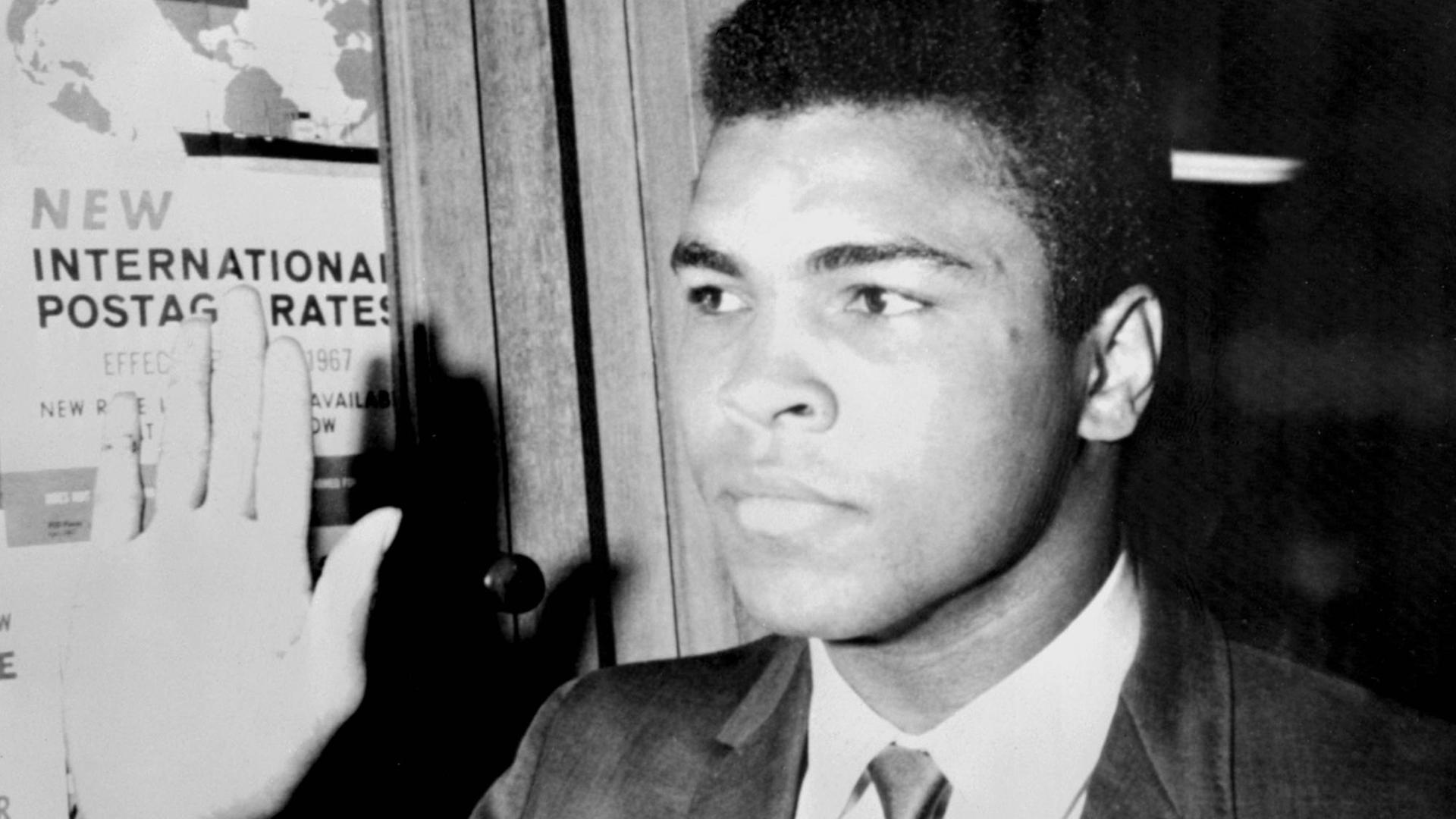

Warum also ist Ali überall kanonisiert wie ein Heiliger, ein St. Martin des Weltsports? Und warum ist er keine Figur, über die noch heute gestritten wird – so wie über den ersten schwarzen Schwergewichts-Champions Jack Johnson, von dem man sagt, er habe mit seinem großspurigen Auftreten immer ganz bewusst dafür gesorgt, dass niemand vergisst, dass er schwarz ist – weil man ihn immer habe spüren lassen, dass er schwarz ist.

Vielleicht liegt die Antwort darin, dass Ali nicht nur ein Mann mit Haltung war. Er ließ sich diese auch etwas kosten. Er riskierte Knast für seine Wehrdienstverweigerung, er bezahlte mit den vielleicht besten Jahren seiner Karriere. Und dann kam die Krankheit, die ihn nicht mehr übermächtig, sondern gebrechlich erscheinen ließ, die ihn, den virtuosen Boxer, wieder zum gewöhnlichen Menschen machte. Nichts ist also umsonst, und die Aussöhnung mit Amerika und dem Rest der Welt, die hatte einen hohen Preis für Muhammad Ali, von dem niemand bezweifeln wird, dass er ein ganz Großer war.