Heike Bungert ist Historikerin und Professorin für Neuere und Neueste Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Nordamerikanischen Geschichte an der Universität Münster. Zuletzt erschien von ihr das Buch "Die Indianer: Geschichte der indigenen Nationen in den USA", München: Beck, 2020.

Eine Messe für die Demokratie

09:00 Minuten

Heike Bungert im Gespräch mit Susanne Arlt · 20.01.2021

Ein demokratisches Fest mit fast royalem Pomp: Die Amtseinführung eines US-Präsidenten ist voller Traditionen. Eine davon hat Vorgänger Donald Trump gebrochen, indem er Bidens Inauguration fernblieb. Doch auch das gab es schon in der US-Geschichte, sagt Heike Bungert.

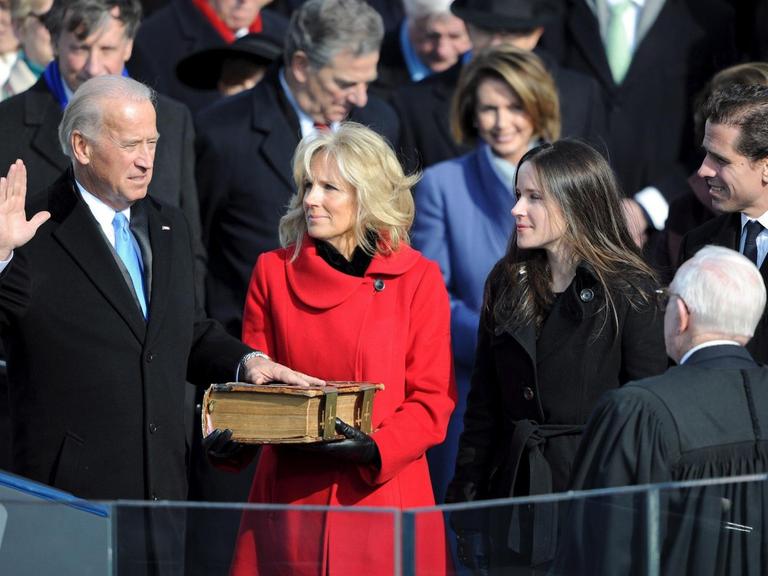

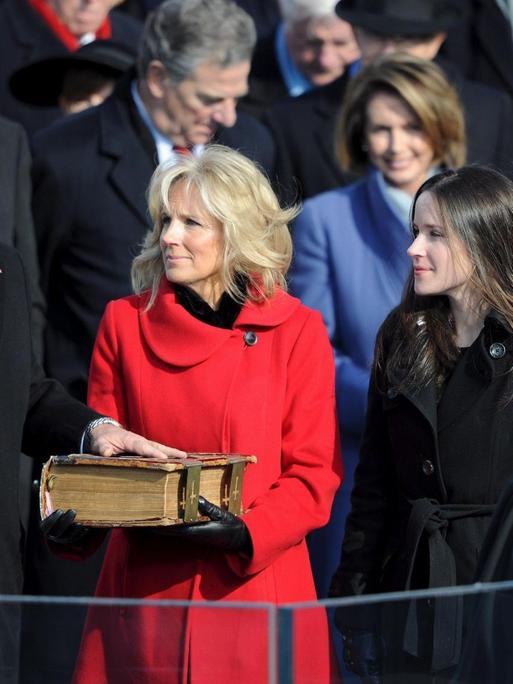

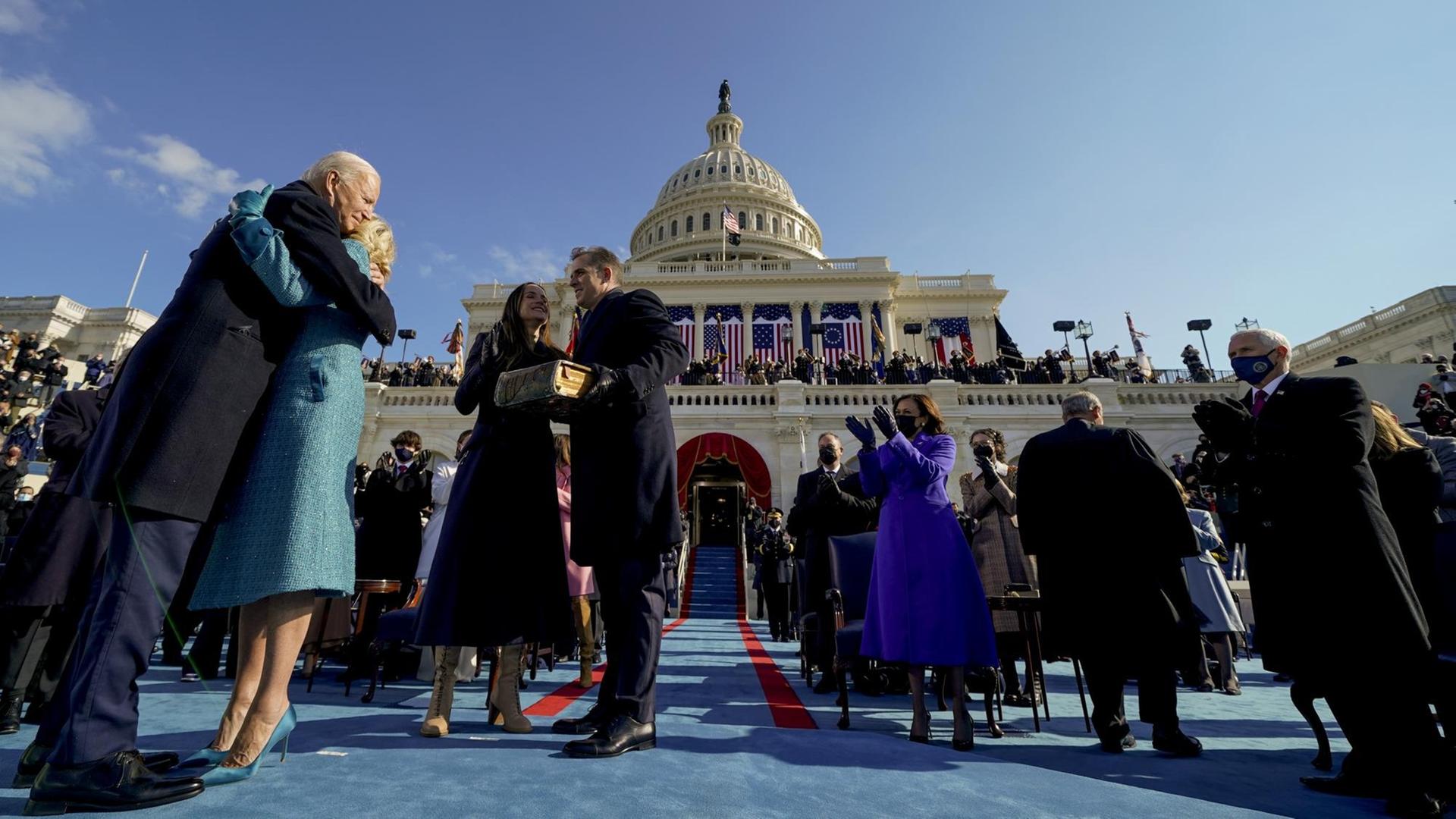

Ein Gottesdienst, die Vereidigung auf den Stufen des Kapitols, bei der der neue Präsident auf die Bibel schwört, eine Antrittsrede und die Kranzniederlegung am Nationalfriedhof in Arlington: Die Amtseinführung eines neuen Präsidenten in den USA ist ein großes Fest mit vielen Ritualen.

Dazu gehört auch, dass sich der alte und der neue Präsident die Hände reichen und sie gemeinsam zur Inaugurationsfeier gehen. Diesem Ritual verweigerte sich Donald Trump, indem er sich bereits am Mittag aus dem Weiße Haus verabschiedete und sich nach Florida bringen ließ, ein letztes Mal mit der Airforce One.

In gewisser Weise unamerikanisch nennt die Historikerin Heike Bungert dieses Verhalten. Denn die persönliche Machtübergabe sei nicht nur ein Ritual der Legitimation des neuen Präsidenten, sondern eines der Einheit des Landes. "Da fehlt natürlich der Präsident schon etwas, aber immerhin war ja der Ex-Vizepräsident dabei", so Bungert. "Insofern denke ich, dass der Schaden begrenzt ist."

Auch andere Präsidenten schwänzten die Übergabe

Die Historikerin verweist darauf, dass Trump nicht der erste Präsident sei, der der Amtseinführung seines Nachfolgers ferngeblieben sei. Das habe es bereits ein paarmal gegeben. Etwa aus Krankheitsgründen, aber auch zweimal in Zeiten, in denen es, ähnlich wie heute, heftigen Parteienstreit gegeben habe. "Einmal auch Andrew Johnson 1869, der ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich hinter sich gebracht hatte, also er blieb im Amt - auch da Parallelen zu Trump."

Aus europäischer Sicht erscheint manches am American Way einer Amtsübergabe überraschend. Zum Beispiel, dass sie "fast königlich" daher kommt. Das liege daran, dass die USA zu einer Zeit gegründet worden seien, als es noch nicht viel Demokratie gegeben habe.

"Man musste sich also als Nation sozusagen selbst erfinden", sagt die Historikerin. "Man wollte doch irgendwie ein feierliches Ritual, es sollte aber nicht königlich sein, also hat man sich so ein bisschen was abgeguckt und hat es versucht, demokratischer zu machen."

Oder der starke Bezug auf Gott und Religion: "Trotz der Trennung von Kirche und Staat ist es eben wichtig im Sinne der amerikanischen Zivilreligion, dass man sich vergewissert, dass die USA nach wie vor göttlichen Schutz und göttliche Gnade auf sich ziehen können."