Streit um die Daten

14:21 Minuten

Moderation: Martin Böttcher und Jenny Genzmer · 10.07.2021

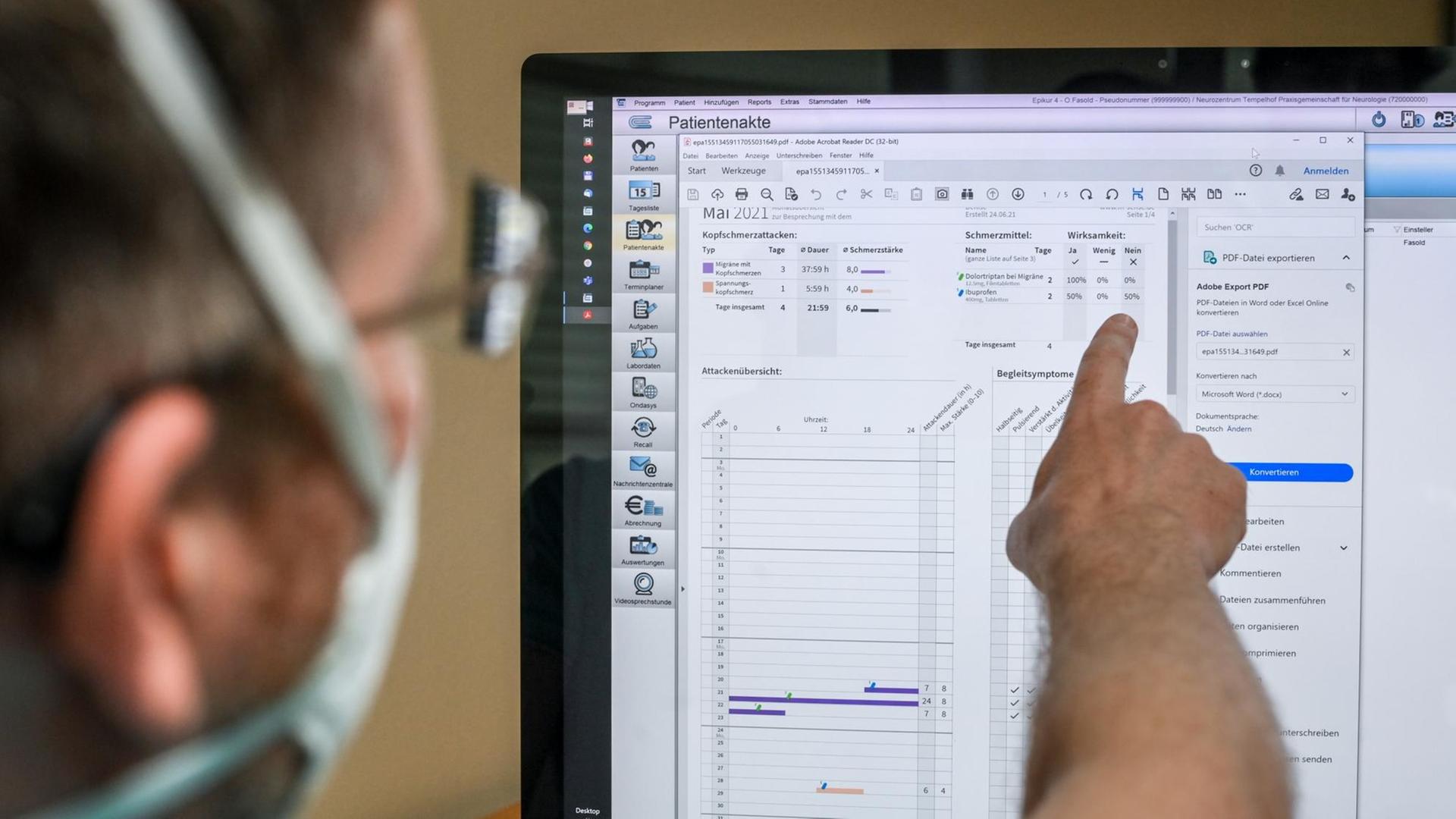

Seit Anfang des Jahres gibt es die elektronische Patientenakte. Sie soll Abläufe erleichtern und Behandlungen verbessern. Nebenbei füllen sich die Datensilos. Wie mit diesen Daten umgegangen werden soll, ist noch immer ziemlich unklar.

Es klingt praktisch und sicher: Die elektronische Patientenakte speichert nur die Daten, die Patientinnen und Patienten wollen. Die Daten werden verschlüsselt und solange Patientinnen und Patienten keine Erlaubnis geben, hat technisch niemand Zugriff darauf.

Man hat also alle Daten an einem Platz, aber muss sich keine Sorgen machen. Oder?

Die Debatte um die elektronische Patientenakte dreht sich nicht um Art der Daten oder deren technische Sicherheit, sondern um den Zugriff auf die Daten. Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise bemängelt zum Beispiel das Prinzip "Ganz oder gar nicht", dass es also "vorläufig keinen differenzierten Zugang zu der Akte geben kann": Wer Zugriff bekommt, kann also alles sehen.

Aber: Das soll sich ändern. Ab nächstem Jahr sollen Patientinnen und Patienten den Zugriff auf jede einzelne Information detailliert einstellen können. Beziehungsweise: Sie müssen das sogar.

Wer hat Zugriff auf welche Daten?

Dass genau das zum Problem werden kann, glaubt der Sachverständigenrat Gesundheit, ein von der Bundesregierung einberufenes Gremium, das die Politik berät.

Was von den Patientinnen und Patienten nun verlangt werde, sei "nach allen Erfahrungen zu kompliziert", meint Ferdinand Gerlach, Vorsitzender des Sachverständigenrats. Er befürchtet, dass die Patientenakte wenig Verbreitung findet.

"Man muss eine gewisse Kompetenz mitbringen", sagt auch Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, der es für gerechtfertigt hält, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Einzelnen über dem ausgegebenen Ziel eines möglichst reibungsfreien Datenzugriffs liegt. In der Praxis werde diese Option wahrscheinlich ohnehin nur selten in Anspruch genommen.

Er ist gespannt auf die weitere Entwicklung, ob sich hier für die Patientinnen und Patienten eine bessere Datensouveränität ergibt. Sollte dies gelingen, könnte in der elektronischen Patientenakte ein "demokratisierendes" Potenzial liegen.

Ein doppeltes Opt-Out

Ferdinand Gerlach vom Sachverständigenrat Gesundheit schlägt derweil "ein doppeltes Opt-out" vor:

"Jeder sollte bei Geburt oder bei Zuzug automatisch eine elektronische Patientenakte bekommen. Dann hat jeder zwei Möglichkeiten auszusteigen: Er kann einmal sagen ‘Ich möchte die Akte überhaupt nicht nutzen’. Oder er kann einzelne Inhalte gezielt verschatten, sodass sie durch Leistungserbringer nicht lesbar sind."

Ein klassischer Zielkonflikt: Möglichst effizient viele Informationen an Leistungserbringer – also Gesundheitsvorsorge, Pflege und Apotheken – übermitteln gegen möglichst hohen Datenschutz. Die Position Opt-In versus Opt-Out ist die breiteste Kluft, die es derzeit in der Debatte gibt.

Wie geht die Forschung mit den Daten um?

Spannend ist aber auch das Thema, wie die medizinischen Daten in einem Forschungsdatenzentrum weiterverwendet werden. Die Hoffnung: Aus den gesammelten Daten lassen sich medizinische Erkenntnisse erzielen.

"Wir brauchen für eine dem Gemeinwohl dienliche Forschung eine Zusammenführung dieser Daten. Vor den Forschungsdatenzentren gibt es dann sogenannte 'Use And Access'-Komitees, die den Zugang streng kontrollieren", schlägt der Gesundheitsforscher Gerlach vor.

Ein Konzept, das Datenschützer Thilo Weichert zwar grundsätzlich unterstützenswert findet. Aber auch hier ist er mit der momentan geplanten Umsetzung unzufrieden:

"Es kann nicht sein, dass eine nachgeordnete Behörde von Minister Spahn entscheidet, welche Daten für welche Forschungszwecke wie genutzt werden. Das ist die augenblickliche gesetzliche Situation."

Weichert will stattdessen eine unabhängige Ethikkommission und auch hier so viel Patientenbeteiligung wie möglich.

Uneinig in der Einigkeit

Man könnte sagen: Es herrscht Einigkeit darüber, dass wir eine elektronische Patientenakte brauchen und die darin gesammelten Daten auch zu Forschungszwecken verwendet werden können.

Aber es gibt Dissens bei den Fragen, wer wann und wie über die Daten bestimmen kann.

Estland punktet mit Einfachheit

Ein weiterer Eindruck bleibt: Mit der derzeitigen Situation ist eigentlich niemand so richtig zufrieden. Beim Blick ins internationale Ausland "liegt Deutschland derzeit im unteren Mittelfeld", was das Ranking in Sachen digitalen Gesundheitsdaten betrifft, sagt Hajo Zeeb.

Weit vorne steht Estland – wie so oft, wenn es um die Digitalisierung in der Kommunikation mit Institutionen geht. Hier können sich alle Menschen "zu Hause vor ihrem Computer ihre Daten ansehen können und die machen das auch ganz normal".

Der Grund für die breite Annahme dieses Angebots? "Weil das relativ einfach und überschaubar gemanagt ist."

Autor (Audio): Marcus Richter

Onlinebearbeitung: Thomas Groh

Onlinebearbeitung: Thomas Groh