Mediziner warnt vor Experimenten

Moderation: Nana Brink · 08.08.2014

Es wäre falsch, nicht zugelassene Medikamente bei Ebola-Patienten in Afrika einzusetzen, sagt der Mediziner Maximilian Gertler. Die Risiken eines weitreichenden Einsatzes seien nicht vorhersehbar: "Da muss man sehr vorsichtig sein."

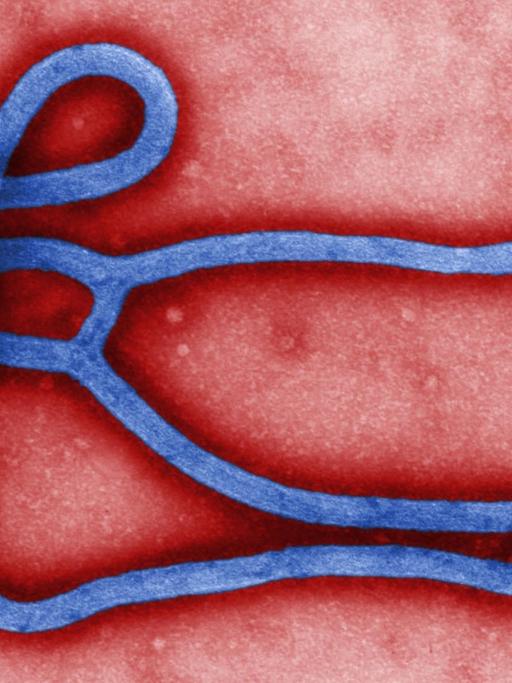

Nana Brink: Der Ebola-Erreger ist einer der tückischsten der Welt. Es gibt keinen Impfstoff und kein Heilmittel gegen Ebola, aber – vielleicht doch. Die US-Lebensmittel- und Medikamentenbehörde hat jetzt die Beschränkung für ein neues, noch nicht zugelassenes Medikament gegen Ebola gelockert. Es könnte nun bei den mit dem Virus infizierten Patienten in Westafrika getestet werden. Der jetzige Ebola-Ausbruch ist ja der schlimmste in der Geschichte überhaupt, fast 1.000 Menschen sind dieser Krankheit schon zum Opfer gefallen.

Susanne Heberer.

Der Berliner Arzt Maximilian Gertler ist Internist und war bis vor Kurzem für Ärzte ohne Grenzen in Guinea. Jetzt ist er bei uns im Studio, hier in "Studio 9". Guten Morgen, Herr Gertler!

Maximilian Gertler: Guten Morgen, Frau Brink!

Brink: Wir haben von diesem Medikament eben gerade gehört. Wäre das so eine Art Hoffnung?

Gertler: Nun, wir verfolgen das natürlich mit großem Interesse, was da vor sich geht, und jetzt auch eingesetzt wird, aber müssen natürlich da ausgesprochen zurückhaltend sein. Es handelt sich um ein Produkt in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Es ist etwas, das eine, das jetzt bei sehr aufgeklärten Menschen, Medizinern, unter den Bedingungen moderner Medizin in Amerika einzusetzen, und anders, in Afrika darüber nachzudenken, so was in einer großen Population unaufgeklärter Patienten – da muss man sehr vorsichtig sein. Wir werden das mit unseren Wissenschaftlern und Ärzten natürlich verfolgen, wie das vorgeht, aber für uns ist vordringlich die Arbeit vor Ort. Wir haben es dort mit einer Epidemie bisher ungekannten Ausmaßes zu tun, und da bestehen die wichtigsten Maßnahmen darin, Neuerkrankungen von weiteren Patienten zu verhindern.

"Es braucht wesentlich mehr Aufklärungsmaßnahmen"

Brink: Sie sind ja gerade aus Guinea zurückgekommen, haben da eben bei der Behandlung gegen dieses Virus ja viel zu tun gehabt. Was können Ärzte wie Sie da ausrichten?

Gertler: Nun, wenn man sagt, Guinea, muss man sich klar machen, wir haben es hier mit einem Ausbreitungsraum dieser Epidemie zu tun, der sich über drei Länder, Guinea, Liberia und Sierra Leone erstreckt. Für die Menschen, die dort leben, spielen die nationalstaatlichen Grenzen relativ wenig eine Rolle im Vergleich zu den traditionellen Gebieten, in denen sie leben. Und wir sehen in dieser Region, vor allem im Moment mehr auf dem Staatsgebiet Liberias und Sierra Leones, weiterhin ständig neue Fälle und keine adäquate Antwort auf Ebene der Gesundheitsbehörden. Es braucht aus unserer Sicht zunächst wesentlich mehr Aufklärungsmaßnahmen, die auch die Peripherie dieser Gebiete erreicht, die kleinen Dörfer und Marktplätze, und nicht nur die Hauptstädte.

Brink: Was sind denn die Schwierigkeiten, mit denen Sie es dann wirklich auf diesen Marktplätzen zu tun haben im Sinne der Aufklärung?

Gertler: Das ist natürlich das fehlende Grundverständnis für die Biologie eines Virus und für infektiologische Schutzmaßnahmen. Das ist aber auch die große Angst, die die Menschen erreicht hat, die in ihren Dörfern erleben, dass es zu unklaren, aber fatalen Erkrankungsfällen kommt, zu vielen Todesfällen in ihren Familien. Und die Abwesenheit von adäquater medizinischer Versorgung.

Brink: Nun habe ich gelesen, dass Helfer wie Sie auch schon attackiert worden sind aus einer Angst heraus, die diese Menschen haben, weil sie es nicht verstehen, was mit ihnen passiert?

"Dorfbewohner fühlen sich stigmatisiert"

Gertler: Ja, das ist in einzelnen Fällen vorgekommen, dass sich Bevölkerungen, die Frustration erleben, dass in den Behandlungszentren natürlich auch die Patienten versterben. Das ist jetzt zunehmend das fehlende Vertrauen in die medizinischen Einrichtungen, sogar die Angst, sich dort anzustecken. Außerdem fühlen sich natürlich auch Dörfer gegenüber anderen Dörfern stigmatisiert, wenn dort die Helfer immer wieder auftauchen, um Kontaktpersonen nachzuverfolgen oder Fälle ins Behandlungszentrum zu bringen. Die befürchten dann, dass sie von benachbarten Bevölkerungen eben gemieden werden, obwohl ohnehin keine adäquate Antwort auf die Epidemie da ist.

Brink: Sie gehen ja vor Ort auch wirklich dann in diesen Schutzanzügen und in den weißen Autos – das ist wahrscheinlich auch das, was Unsicherheit hervorruft?

Gertler: Ja, ganz klar. Wir gehen natürlich dabei ausgesprochen vorsichtig vor. Wir schicken immer zunächst Aufklärungsteams in die Dörfer. Unsere Teams fahren nicht als Astronauten verkleidet in afrikanische Dörfer ein, sondern das geschieht immer nach Besprechung dort mit den Dorfältesten und Autoritäten, und dann wird sich, dann, wenn unmittelbar Patienten zu versorgen oder zu transportieren sind, vor den Augen der Bevölkerung die Schutzkleidung angelegt, damit man sich zunächst als Mensch begegnet. Das ist auch ungefährlich, wenn der Abstand eingehalten wird. Aber es ist unabdingbar, dass man eine vertrauensvolle Basis hat, sonst kann man hier diese Epidemie nicht bekämpfen.

Sich der Gefahr bewusst sein, aber nicht in Panik verfallen

Brink: Was macht das mit Ihnen als Arzt, wenn Sie sagen, Sie ziehen dann erst die Schutzkleidung an – was ist mit der Angst, die man selbst vor Infektionen hat?

Gertler: Nun, das ist natürlich für uns und unsere Mitarbeiter dort ein ganz wichtiges Thema, ständig. Man muss sich dieser Gefahr immer bewusst sein, man muss wachsam sein und die Protokolle entsprechend einhalten. Man darf aber auch nicht in Panik verfallen. Wir sehen ja, dass immer wieder Familien betroffen sind. Wir wissen aus vielen vorangegangenen Ausbrüchen, dass diese engen familiären Kontakte, die Teilnahme an Beerdigungen und das Berühren von Leichen zur Übertragung führen. Ein Gespräch über einen eingehaltenen Abstand von etwa zwei Metern, um es ganz praktisch auszudrücken, ist nicht gefährlich.

Brink: Was kann man tun, beziehungsweise, Sie haben ja schon erwähnt, dass die staatlichen Behörden dort versagen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Was muss passieren, von deren Seite und auch vonseiten der Helfer, von außen?

Gertler: Ja, ich war noch vor zehn Tagen in Liberia, in Lofa-County, einer schwerpunktmäßig betroffenen Region in der Nachbarschaft zu Guinea. Dort gab es permanent Nachrichten über neue Erkrankungs- und Todesfälle in Dörfern der Region, und gleichzeitig sah man – von den Gesundheitsbehörden habe ich den zuständigen Distriktarzt getroffen auf seinem Motorrad. Das war sehr anschaulich, aber man konnte dabei auch sehen, wie auf sich allein gestellt er war. Da braucht es natürlich wesentlich mehr Fahrzeuge, mehr Personal, Sprit und allgemein die Logistik, um tatsächlich die betroffenen Dörfer alle zu erreichen.

Mehr finanzielle Mittel, mehr Fahrzeuge, mehr Personal

Brink: Und was kann man von außen tun, also im Sinne von Helfen von außen, also die Staatengemeinschaft?

Gertler: Die Behörden vor Ort, wie ich schon sagte, die brauchen finanzielle Mittel, die brauchen das Personal, die brauchen die Fahrzeuge und Möglichkeiten, ihr Personal schnell in diesen Tätigkeiten weiterzubilden.

Brink: Haben die Menschen vor Ort das Gefühl, dass man sie im Stich lässt?

Gertler: Ich denke, die Angst der Menschen und die Hilflosigkeit, die ist tatsächlich sehr, sehr groß.

Brink: Was macht so ein Einsatz mit Ihnen? Sie sind ja Notarzt hier in Berlin. Wie verkraften Sie das, wenn Sie nach Hause kommen, wie jetzt?

Gertler: Ich muss sagen, es ist mir so schwer gefallen wie selten in einem Einsatz für Ärzte ohne Grenzen, nach Hause zu fahren und das Team in dieser unklaren Situation zu lassen. Ich war ja nur drei Wochen weg, das war ein vergleichsweise bescheidener Beitrag. Wir haben dort Kollegen, die sind seit Monaten, mit Unterbrechungen zur Erholung natürlich, aber doch seit Monaten dort tätig. Wir haben Ärzte und Schwestern, die wir in Guinea, Liberia und Sierra Leone angestellt haben, die dort seit Monaten um das Überleben ihrer Dorfgemeinschaften und Familien kämpfen. Ich denke, vor allem denen gebührt unsere allergrößte Anerkennung für das, was sie da leisten.

Brink: Der Berliner Arzte Maximilian Gertler war bis vor Kurzem für Ärzte ohne Grenzen in Guinea. Schönen Dank, Herr Gertler, dass Sie uns besucht haben!

Gertler: Schönen Dank!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.