"Ihr Klang ist warm und voller Persönlichkeit"

James Levine im Gespräch mit Matthias Nöther · 30.10.2017

40 Jahre lang war James Levine Chefdirigent des Metropolitan Opera House in New York. Jetzt ist er auf Einladung Daniel Barenboims für ein Gastspiel nach Berlin gekommen. Dort dirigiert er die Staatskapelle Berlin: Gustav Mahlers Dritte Sinfonie.

Matthias Nöther: Maestro Levine, als die Staatskapelle Berlin 2009 mit Daniel Barenboim und Pierre Boulez nach New York kam und sämtliche Mahler-Sinfonien aufführte, konnte man Sie gelegentlich im Hintergrund der Carnegie Hall sehen, wo Sie Proben und Aufführungen beobachteten. Was war damals Ihr Eindruck – können Sie sich an bestimmte Eigenschaften und Details erinnern, die Ihnen damals an dem Orchester auffielen?

James Levine: Ich hörte damals bei der Staatskapelle etwas, das mir selbst sehr wichtig ist: Sie hatten ihr ganz eigenes Ausdruckspanorama für diese Musik. Der Ausdruck, der Charakter, der Ton waren sehr persönlich, nicht generalistisch. Und das ist im Orchesterspiel eines der wichtigsten Dinge überhaupt.

Die Staatskapelle bestätigt eine alte Erfahrung von mir: Bei Orchestern, die so viel mit Sängern arbeiten, ist die Skala an Gefühl, Ausdruck, Charakterisierung und Details größer als bei anderen. Wenn man als Dirigent allerdings nicht soviel Probenzeit hat, dann kann der Klang einfach nicht so persönlich werden.

Die großen Dirigenten meiner Jugendzeit haben alle auf diese Persönlichkeit des Klangs großen Wert gelegt: Fritz Reiner, Dimitri Mitropoulos, Knappertsbusch, Furtwängler, Toscanini. Es gab einfach eine Zeit, als Dirigenten den vokalen Parameter der Musik mit einbezogen. Das heißt, sie hatten ein Verständnis des Musikinstruments aufgrund von dessen gesanglichen Eigenschaften – Dinge, die auch Komponisten immer bewusst waren. Das ist ja etwas ganz Altes.

Die Staatskapelle bekennt sich sehr stark zu diesem Prinzip. Ihr Klang ist warm, voller Persönlichkeit und voller Tradition – aber nicht im Sinne von altmodisch, rückwärtsgerichtet. Von der Technik her spielen sie vollkommen modern, doch der Klang ist alt, wenn man ihn von seinem Konzept her versteht.

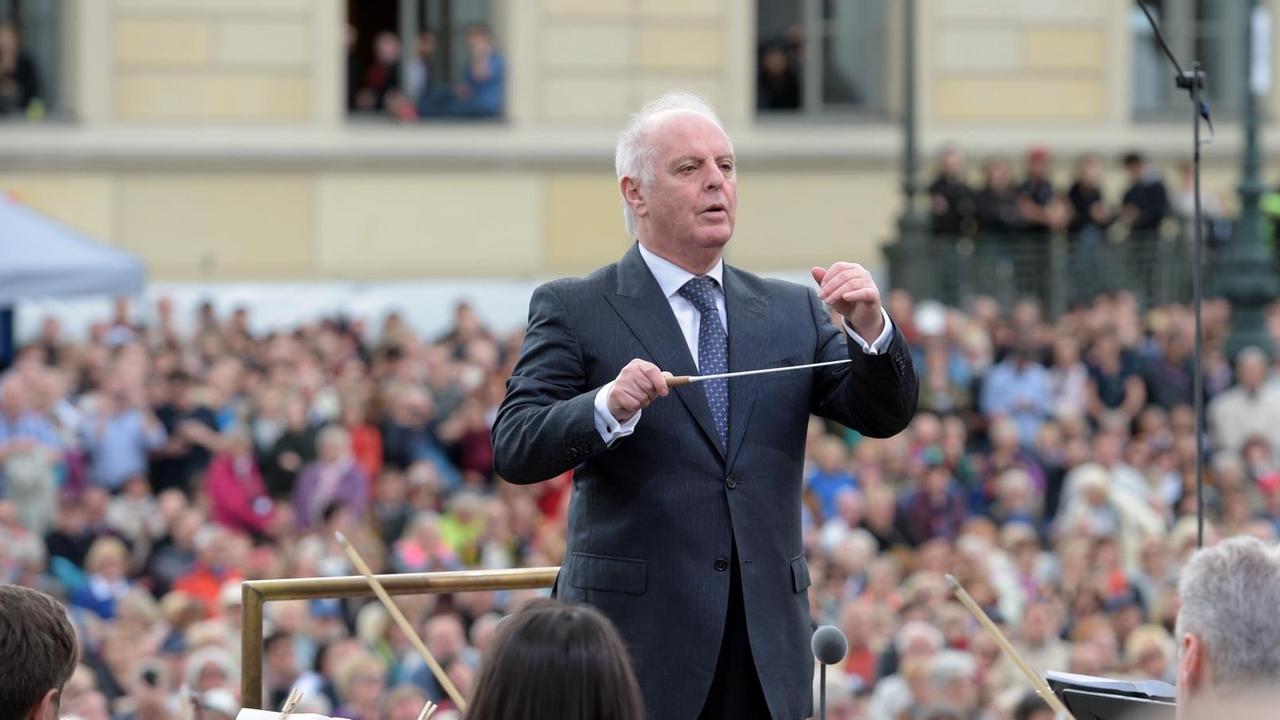

Der Dirigent Daniel Barenboim während eines Konzerts der Staatskapelle Berlin.© picture alliance / dpa / Rainer Jensen

Matthias Nöther: Jetzt liegen mehrere Proben mit dem Orchester hinter Ihnen, ebenfalls mit Mahler. Haben Sie da Dinge erlebt, die Sie nach Ihren ersten Begegnungen in New York nicht erwartet hätten?

"Die Situation der Staatskapelle ist glücklich"

James Levine: Nein. Aber es gibt etwas, das mich begeistert: Dass sie in ihrer Beziehung mit Daniel darauf aus sind, ständig etwas besser zu machen. Es gibt klare Bedingungen, unter denen sich ein Orchester verbessern kann. Eine ist natürlich die gute Beziehung zum Chefdirigenten und wie effizient der arbeitet.

Aber noch wichtiger ist, dass es gerade in den Streichern über lange Zeit feststehende Prinzipien gibt, wie musiziert wird. Entscheidend ist auch, dass bei den Führern der Stimmgruppen möglichst viele Genies sitzen.

Ich bin in meiner Laufbahn glücklicherweise immer dann Chefdirigent geworden, wenn die jeweiligen Orchester in sehr guter Form waren. Alle Orchester gehen durch Phasen, in denen sie sich verbessern und durch weniger gute Phasen. Da kann man als Dirigent manchmal nicht helfen, und zwar dann, wenn der eigene Standpunkt sich gerade noch entwickelt und gleichzeitig die Orchestermitglieder gerade im Wechsel begriffen sind.

Ich bin jetzt 45 Jahre an der Metropolitan Opera, ich habe in der Zeit sozusagen mit zwei Orchestern gearbeitet, und jetzt ist schon wieder alles anders. Ich glaube, die Situation der Staatskapelle ist glücklich: Sie kann sehr unterschiedliche Musik spielen – denn sie hat eine so starke Tradition, dass sie nicht mit jedem Stück gleich ihren Gesamtcharakter ändert.

Matthias Nöther: Sie werden nun Gustav Mahlers Dritte Sinfonie mit der Staatskapelle aufführen. Vor allem der erste Satz hat eine sehr schroffe Struktur, aber auch zum Beispiel die Flügelhorn-Episode im dritten Satz wurden immer wieder als besonders radikal unter den frühen Sinfonien Mahlers angesehen. Sehen Sie das Werk mit seinen extrem langen Musikstrecken als eine Ausnahme in Mahlers Schaffen?

James Levine: Ich sehe das genauso wie Sie. Die erste Sinfonie ist eine mehr oder weniger normale Mahler-Sinfonie. Sie kommt vom Lied her, vom Gesang, vom Klang der Natur.

Der Komponist Gustav Mahler © imago / United Archives International

Die zweite Sinfonie ist als Stück schon längst nicht mehr so geschlossen und übersichtlich. Bei seiner Dritten Sinfonie hat es Mahler dann wirklich Mühe gekostet, die vielen völlig disparaten Elemente zusammenzuzwingen. Es ist am Ende ein unglaublich gelungene Sinfonie geworden, sehr ausladend, sehr schwierig.

Ich meine, ich liebe Mahlers Musik sowieso, und wenn mich jemand fragt, welches meine Liebste ist: Es ist immer die, die ich gerade dirigiere. Natürlich sagen mir einige mehr als andere, aber das liegt auch immer an den Umständen, unter denen ich sie jeweils aufgeführt habe.

Mahler machte eine Pause zwischen erstem und zweiten Satz

Eine Sache ist interessant, obwohl sie eher äußerlich zu sein scheint: Wir machen in dieser Aufführung eine Pause innerhalb der Sinfonie, nach dem ersten Satz. Und zwar zum einen, weil bei Mahler der erste Satz eine Abteilung bildet, der zweite bis sechste Satz die zweite Abteilung. Aber vor allem machen wir diese Pause, weil Mahler selbst die Pause machte, wenn er das Stück dirigierte.

Viele Leute flüchten sich ja in die Behauptung, dass das Stück nicht schlüssig sei, wenn man mittendrin eine Pause macht. Ich glaube aber: Das Orchester ist mit Pause besser. Die Bläser haben wahnsinnig viel und laut gespielt im ersten Satz, und dann sofort diese delikate Musik zu spielen, ist heikel. Außerdem beginnt man nach einer Pause auch frisch mit etwas völlig Anderem und geht seinen Weg bis zum großen Finale.

Also ich glaube, er hat nicht umsonst "erste und zweite Abteilung" geschrieben, die Aufteilung war nicht zufällig, da ging es um die große Form. Ein sehr interessanter Vergleich: Wenn Sie das Verdi-Requiem im Konzertsaal spielen, dann sagen Alle, es ist unvorstellbar, da eine Pause zu machen. Aber als Verdi die Uraufführung in London dirigierte: Er machte eine Pause. Da sehen Sie, wenn man mal schaut, wie der Komponist selbst dazu stand, findet man interessante Dinge heraus.