"Jede Sprache bietet einen spezifischen Blick auf die Welt"

Peter Rosenberg im Gespräch mit Andre Hatting · 11.01.2018

Es werden unzählige Dialekte in Deutschland gesprochen, und das ist auch gut so, sagt der Sprachwissenschaftler Peter Rosenberg: "Die Sprachen haben ganz unterschiedliche Bauweisen, und damit ordnen und interpretieren sie die Welt auf ganz unterschiedliche Weise."

André Hatting: Deutsch – das ist viel mehr als nur Hochdeutsch. Die Beispiele in dieser Sendung, die haben hörbar gemacht, wie vielseitig das eigentlich ist. Wir müssten normalerweise von den deutschen Sprachen reden und nicht von der deutschen Sprache, und mit diesen deutschen Sprachen kennt sich Peter Rosenberg hervorragend aus, der Sprachwissenschaftler von der Viadrina-Universität Frankfurt Oder, ist Experte ist für Dialekte. Guten Tag, Herr Rosenberg!

Peter Rosenberg: Schönen guten Tag!

Hatting: Das ging vorhin, ehrlich gesagt, bei mir ein bisschen durcheinander – Mundart, Dialektsprache –, was unterscheidet eigentlich die jeweils voneinander?

Rosenberg: Dialekte sind Teilsysteme von Sprachen, und man versteht sie wirklich als ganze Systeme, das heißt, sie haben eine eigene Lautung, sie haben eine eigene Wortbildung, sie haben eine eigene Satzbildung und so weiter, und so fort, das heißt, ziemliche vollständige Systeme.

Und nun könnte man fragen: Ja, was unterscheidet sie denn dann eigentlich noch von Sprachen? Das ist eigentlich schwer zu beantworten, und von einem Linguisten wird man da auch keine gültige Antwort bekommen. Die lustigste Antwort hat mal ein gewisser Max Weinreich gegeben, der auf die Frage, what is a language, antwortete: a language is a dialect with an army and a navy, also mit Armee und Marine.

Und das heißt, das ist eigentlich eine historisch-politische Frage, was zu einer vollen Sprache geworden ist im Sinne von einer Nationalsprache zum Beispiel, und was auf einem Dialektstatus geblieben ist. Das beste Beispiel ist das Niederdeutsche in Deutschland.

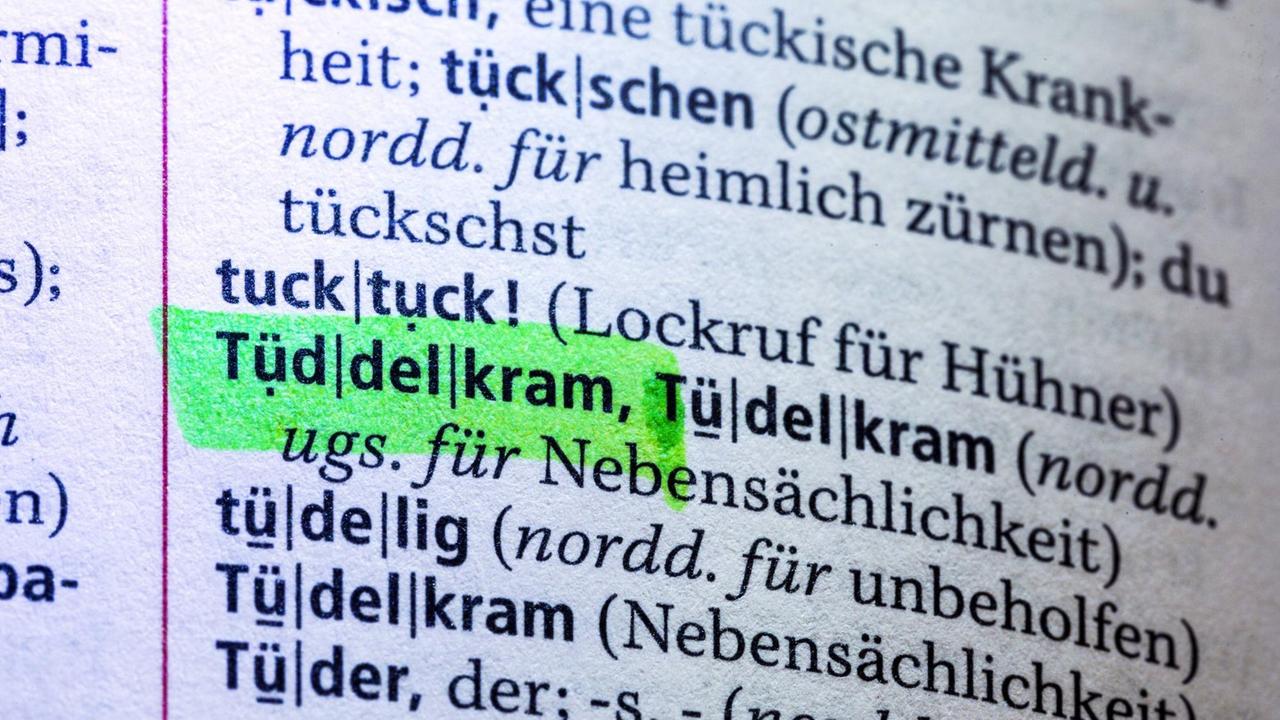

"Tüddelkram" hat es aus dem Niederdeutschen in den Duden geschafft.© imago stock&people

Hatting: Wir haben in dieser Sendung gehabt Moselfränkisch, Saterfriesisch, Halunder, also Helgoländisch, und Egerländisch. Jetzt haben Sie schon gesagt, der Linguist drückt sich ganz gerne vor der Frage, was ist eine Sprache, was ist Dialekt. Trotzdem frage ich Sie jetzt, was davon ist ein Dialekt, was eine Sprache?

Rosenberg: Erst mal ist Saterfriesisch, wie man am Wort schon hört, Friesisch, und das ist eine andere Sprache, und das Helgoländische dito. Das heißt, das sind Sprachen, die doch eine gehörige Verschiedenheit vom Deutschen haben, und man nimmt an, dass die deutschen Dialekte einander ähnlicher sind als etwa zum Saterfriesischen oder gar zum Sorbischen oder vielleicht zum Romanes, der Sprache der Sinti und Roma.

Das sind die quasi eingetragenen Minderheitensprachen in Deutschland, die auch von Deutschland in der europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen unterzeichnet wurden.

Hatting: Aber so ganz hundertprozentig, abgesehen von der politischen Entscheidung, rein linguistisch kann man es nicht immer trennen.

Sprachhierarchien sind politische Entscheidungen

Rosenberg: Das kann man schon daran merken: Das Niederdeutsche ist ja mit dem Niederländischen eigentlich sehr enger verwandt als mit dem Hochdeutschen, und es hätte alle Chancen gehabt, zur Zeit der Hanse zum Beispiel, zu einer eigenen Nationalsprache zu werden. Es kam nun anders, die Hanse ist noch mal unterlegen, das war ja nicht nur ein Heringsfahrerbund, das war eigentlich ein Städtebund gegen die Fürstengewalt, die konnte sich aber damals noch nicht durchsetzen.

Und als die Hanse zusammenbrach, orientierten sich die ganzen Hansestädte zunehmend nach Süden. Berlin zum Beispiel hat in der Zeit seine Orientierung von Norden nach Süden in Richtung Leipzig gewechselt, was ziemlich lustig ist und kein Berliner heute wahrhaben möchte, dass unsere Sprache in Berlin ein Kompromiss aus dem alten Niederdeutsch und dem dann als prestigereich empfundenen Obersächsisch geworden ist, dass wir uns ausgerechnet an den Sachsen orientiert haben. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte.

Hatting: Ja, ich erinnere mich auch an Goethe und Schiller, die eifrig Briefe geschrieben haben, in denen sie gesagt haben, jetzt versuchen Sie mal schön Sächsisch zu lernen, weil es eben damals so prestigebesetzt gewesen ist.

Rosenberg: Ja.

"Das Hochdeutsche ist sogar ein Kunstdialekt"

Hatting: Sie haben vorhin ein schönes Stichwort genannt, das Stichwort lautet Nationalsprache. Im Augenblick ist es das, was gemeinhin als Hochdeutsch bezeichnet wird, aber das ist doch eigentlich auch nur ein Dialekt, oder?

Rosenberg: Ja, na klar. Das Hochdeutsche ist sogar ein Kunstdialekt. Das heißt, das ist zusammengewachsen durch einen gewissen Ausgleich von Dialekten und dann noch aufgefrischt worden durch Entscheidungen wie etwa von Luther, und man hat sprachliche Formen aus allen möglichen Regionen in Deutschland herangezogen und das Hochdeutsche konstruiert.

Aber natürlich ist das Hochdeutsche auch nur, wir nennen das eine Sprachvarietät. Das heißt, man braucht nicht zu denken, dass die Dialekte Dialekte des Hochdeutschen wären, sondern des Deutschen, das heißt, des großen Verbandes der vielen deutschen Sprachvarietäten.

Das merkt man schon daran, dass die Dialekte natürlich viel älter sind als das Hochdeutsche und übrigens auch ein paar Prozesse machen, die sehr viel fortschrittlicher sind, als das Hochdeutsche sie hervorbringt, weil die Dialekte nämlich ungebremst Sprachwandel machen.

Die werden nämlich nicht durch einen Duden oder durch eine korrigierende Lehrerin festgehalten, sondern können ganz ungebremst das machen, was alle germanischen Sprachen machen, zum Beispiel die, wir nennen das: Morphologie, also die Beugung, die Konjugation und Deklination abzubauen.

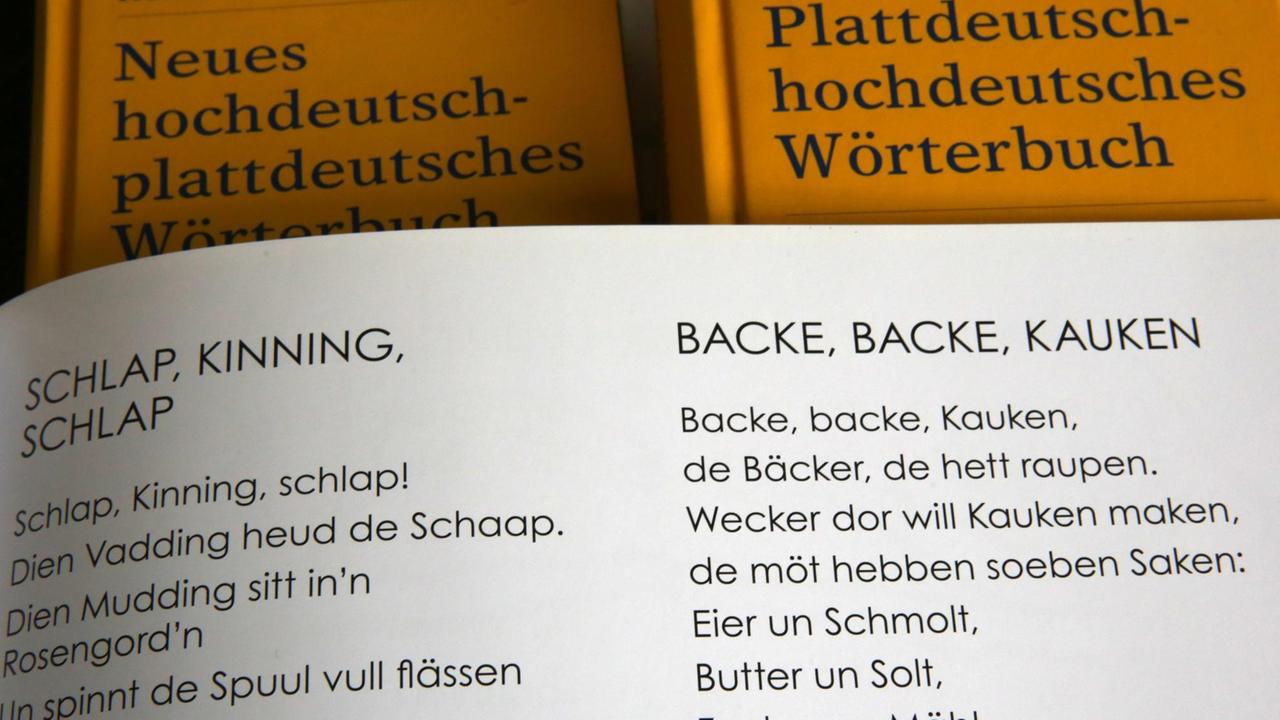

Kinderlieder auf Platt.© dpa / picture alliance / Bernd Wüstneck

Hatting: Also viel flexibler, und trotzdem ist es ja so in Deutschland, dass Dialektsprecher oft stigmatisiert sind, und das sogenannte Hochdeutsche, das ist prestigebesetzt. Warum ist das so?

Rosenberg: Natürlich hat das auch seine Vorteile. Das darf man ja nun auch nicht verkennen. Seit der Einführung der Schulpflicht braucht man natürlich auch eine Sprache, die dann gemeinsam unterrichtet wird, die unterschied sich am Anfang noch sehr, die Schulen wurden auch nicht immer so ernst genommen, aber im Laufe der Zeit hat sich die Großräumigkeit in Deutschland natürlich als ein Riesenvorteil bemerkbar gemacht.

Wir haben eben einen Medienmarkt, einen Arbeitsmarkt und so weiter, und dazu braucht man eine Verkehrssprache, und dann ist es ganz selbstverständlich, dass man im Grunde schon aus funktionalen Gründen eine Prestigevarietät hat, die dann in der Regel die Standardsprache ist, und alle anderen nennt man dann Substandard, soll heißen: die werden dem gesellschaftlich untergeordnet, obwohl sie von ihrer inneren Gestalt natürlich überhaupt nicht weniger wert sind.

Und neben dem funktionalen Aspekt gibt es dann immer noch so einen quasi ideologischen Aspekt, nämlich keine Nation ohne Nationalsprache. Das erleben wir ja überall auf der Welt, dass Sprachen auch auf Abstand geschaffen werden, damit man auch ein Identifikationsobjekt hat.

Anders auf die Welt schauen

Hatting: Warum ist es wichtig, Sprachinseln oder seltene Dialekte zu schützen, und ich frage Sie das jetzt nicht aus der wissenschaftlichen Perspektive?

Rosenberg: Weil jede Sprache einen spezifischen Blick auf die Welt bietet. Also die Sprachen haben ja ganz unterschiedliche Bauweisen, und damit ordnen und interpretieren sie die Welt natürlich auf ganz unterschiedliche Weise.

Ich sage Ihnen ein einfaches Beispiel: Wir sind daran gewöhnt, dass für uns die Zukunft und die Vergangenheit hinten, also hinter uns liegt. Es gibt andere Sprachen, wie das Aymara in Lateinamerika zum Beispiel, da ist es genau umgekehrt: da liegt die Zukunft hinter uns und die Vergangenheit vor uns.

Das heißt, man würde sagen, ich habe noch viel vor, und das bedeutet, ich habe viel hinter mir, und das ist nicht weniger logisch, vielleicht sogar noch mehr als das, was wir mit unseren Sprachen machen, denn die Zukunft kennen wir nicht. In die stolpern wir quasi rückwärts hinein, und die Vergangenheit, die haben wir vor Augen. Insofern ist das ja durchaus ein Blick auf die Welt, den es zu erhalten lohnt.

Hatting: Peter Rosenberg, Dialektforscher an der Viadrina-Universität Frankfurt, Oder. Ich danke Ihnen!

Rosenberg: Gern geschehen!

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk Kultur macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.