Boris Barth: Europa nach dem großen Krieg - Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918-1938

Campus Verlag 2016, 362 Seiten

Die fast hoffnungslosen Jahre 1918 bis 1938

Boris Barth im Gespräch mit Florian Felix Weyh · 07.05.2016

Verlorener Krieg, Hyperinflation, Aufstieg der Nationalsozialisten: Der Historiker Boris Barth blickt auf die Jahre 1918 bis 1938 in Europa. Deutsche Leser, die oft nur den Versailler Vertrag kennen, wird dabei klar, wie komplex die beiden Jahrzehnte waren.

Schweden hat es geschafft! Die Herausforderungen der Zwischenkriegszeit, 1918 bis 1938, meisterte das skandinavische Königreich vorbildlich.

Gewiss, in den großen Krieg war man nicht verwickelt gewesen, doch alle anderen Destabilisierungsfaktoren trafen die Schweden genauso wie Franzosen, Engländer, Deutsche, Osteuropäer: Inflation, Agrarkrise, Finanz- und Bankenkrise, Nationalismus, Weltwirtschaftskrise.

"Erstens konnten keine rechtsradikalen Gruppierungen aufkommen, weil das Parteiensystem intakt blieb", schreibt der Konstanzer Historiker Boris Barth in seiner problemgeschichtlichen Analyse Europas nach 1918. "Dadurch konnte zweitens auch die Krise von 1929, die durchaus dramatische ökonomische Folgen mit sich brachte, nicht ihre Wirkung als Katalysator entfalten, weil zuvor nur marginale antiparlamentarische Trends existierten."

Schweden, das "Modell für den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat", meisterte die Transformation vom monarchischen Staatswesen des 19. Jahrhunderts zur interessausgleichenden Musterdemokratie mithin mehrere Jahrzehnte vor seinen Nachbarn, die sich dazu erst nach dem Zeiten Weltkrieg in die Lage versetzt sahen. Mithin liefert das Land ein Beispiel dafür, was schon nach 1918 theoretisch möglich gewesen wäre, aber fast nirgends eintrat: Sozialer Friede und innere Stabilität durch eine Parteienlandschaft, deren radikale Ausfransungen marginal ausfielen.

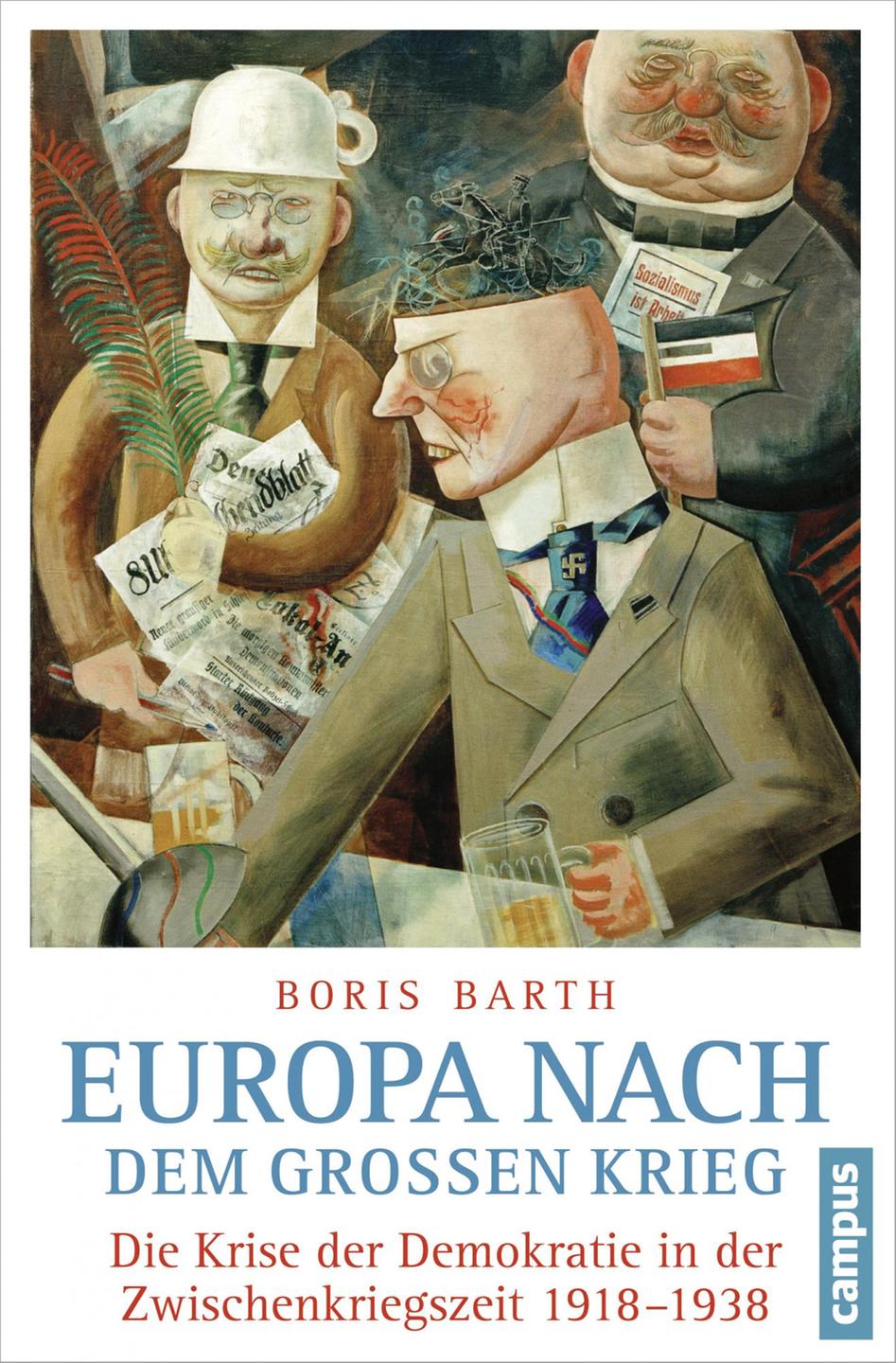

Boris Barth: Europa nach dem großen Krieg - Die Krise der Demokratie in der Zwischenkriegszeit 1918-1938© Campus Verlag

Autoritäre Regime waren die Regel

Doch Schweden blieb ein Einzelfall. "Das gehäufte Auftreten von Militärregimen, Königsdiktaturen, autoritären Staaten, Diktaturen und faschistischen Systemen in den 1920er- und 1930er-Jahren kann kein Zufall sein", meint Barth und trägt Faktoren dafür zusammen: Sieger wie Besiegte litten unter den inflationstreibenden Kriegsschulden, Sieger wie Besiegte wurden Opfer der US-Agrarüberproduktion, die in Europa die Preise kollabieren und bäuerliche Strukturen zusammenbrechen ließ. "Häufig wird die Bedeutung dieser Agrarkrise für die Destabilisierung einiger europäischer Staaten unterschätzt", konstatiert der Historiker und erinnert: "Sie schuf in vielen Ländern die Voraussetzungen für die Delegitimierung von parlamentarischen Prozeduren."

Ein Kernsatz, der viel später, nach 1945, für die westlichen Demokratien galt, war 1918 von der Politik eben noch nicht einlösbar gewesen: "Parlamentarische Systeme benötigen ein gewisses Maß an ökonomischer Stabilität, um den sozialen Frieden aufrecht zu erhalten."

So scheiterten vor allem in Osteuropa viele der neu erstandenen Demokratien rasch an ihren inneren Widersprüchen. Aus den Trümmern zweier kollabierter Imperien – des Osmanischen Reiches und Österreich-Ungarns – ließen sich nicht flugs stabile Nationalstaaten bilden. Dazu trug auch eine verheerende Politik ethnischer Säuberungen bei, die von den Siegermächten mit initiiert wurde. "Das Problem lag darin" erklärt Boris Barth", "dass zu den Vertreibungen keine Alternative zu existieren schien, weil sie gegenüber drohenden Genoziden das geringere Übel darzustellen schienen." Mehr als 10 Millionen Flüchtlinge waren in den 20er-Jahren in Europa unterwegs und führten zu zusätzlichen Belastungen.

Die gesamteuropäische Sicht zeigt die Unlösbarkeit der Probleme

Mit seiner gesamteuropäischen Sicht auf die Zwischenkriegszeit erteilt Boris Barth den deutschen Lesern, die oft nur den Versailler Vertrag kennen, eine notwendige Nachhilfe: Zu Versailles kamen vier weitere fundamentale Abkommen der Siegermächte, die Europa gründlich umkrempelten, nämlich die Verträge von St. Germain, Trianon, Neuilly und Sèvres.

Vergegenwärtigt man sich die damit verbundenen Konflikte, stimmt man dem Urteil Barths zu: "Man wird heute den verantwortlichen Politikern, die in Paris versuchten, unter extremem Zeitdruck tragbare Kompromisse für immense Probleme zu finden, nicht mehr bösen Willen oder Unfähigkeit vorwerfen können – die Schwierigkeiten waren so groß, dass auch weit gestaltungsfreudigere Persönlichkeiten überfordert gewesen wären."

Allerdingst resultiert daraus auch der Lektüreeindruck des Buches, dass die Lage zwischen den Kriegen fast hoffnungslos gewesen ist und ein weiterer Großkrieg – in welcher Form auch immer – in beinahe jeder Konstellation gedroht hätte. Begrenzte militärische Konflikte, die heute weitgehend vergessen sind, prägen das chaotische Jahrzehnt zwischen 1920 und 1930.

Die Gefahren überwogen die wenigen Hoffnungszeichen wie den Völkerbund. Sei es die "transnationale Zone paramilitärischer Gewalt", die vor allem rechtsradikale Gruppierungen über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten ließ, sei es der "worst case gesellschaftlicher Kommunikation", der sich – mit Ausnahme Schwedens und der Schweiz – europaweit etablierte: Fast überall standen sich zwei unversöhnliche Lager gegenüber, die nicht mehr miteinander reden konnten.

Technokratische Steuerungsutopien begünstigten Autokraten

Dass in Deutschland daraus der worst-worst case namens Nationalsozialismus entstand, war allerdings nicht zwingend, wenngleich auch glimpflichere Varianten des Totalitarismus wie Francos spanische Diktatur Hunderttausende an Menschenleben kosteten.

Dass die Demokratie so wenig Prestige besaß, hatte allerdings auch mit einer ideengeschichtlichen Entwicklung zu tun: "Wahrscheinlich in keiner anderen Epoche der europäischen Geschichte existierten derart ausgeprägte und kaum hinterfragte Überzeugungen, dass Gesellschaften sich steuern ließen beziehungsweise durch staatliche oder private Eingriffe verändert und verbessert werden könnten", schreibt Barth. Solch staatliche Steuerungsutopien ließen sich im vielstimmigen Parlamentarismus weit schlechter realisieren als unter autokratischen und totalitären Regime. Diese besaßen die nötige Macht, ihre technokratischen Vorstellungen umsetzen zu können.

In der Sowjetunion und den faschistischen Regimen trieb solch entarteter Sozialingenieursgeist die bizarrsten Blüten: Ein "1926 in Moskau gegründetes Institut für Bluttransfusionen sollte dem Blutaustausch zwischen Alt und Jung dienen und zur Lebensverlängerung, schließlich zur Überwindung des Todes führen. Durch diese Blutsvermischungen sollte ein neuer sozialistischer Volkskörper erzeugt werden."

Der Urheber des Gedankens, Alexander Malinowski, wurde indes nicht unsterblich: Nach der zwölften Verjüngungstransfusion starb er an einem dadurch verursachten Infekt.